© Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Wie die unendlich große Handtasche bei Harry Potter: Chemie-Nobelpreis für Material, das „neue Räume“ schafft

Alle diesjährigen Preisträger für die wissenschaftlichen Nobelpreise stehen nun fest. Die Auszeichnung für Chemie geht in die USA, nach Australien und nach Japan.

Stand:

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an die Materialwissenschaftler Susumu Kitagawa (Japan), Richard Robson (Australien) und Omar Yaghi (USA) für die Entwicklung bestimmter chemischer Gerüste, die „neue Räume“ schaffen. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit.

Die drei Forscher schufen molekulare Strukturen mit großen Hohlräumen, durch die Gase und andere Chemikalien strömen können, sogenannte metallorganische Gerüstverbindungen. Diese Substanzen hätten „ein enormes Potenzial und eröffnen bisher ungeahnte Möglichkeiten für maßgeschneiderte Materialien mit neuen Funktionen“, erklärte Heiner Linke, Vorsitzender des Nobelkomitees für Chemie.

Das eröffnet unendliche Möglichkeiten zum größten Nutzen der Menschheit.

Heiner Linke, Vorsitzender des Nobelkomitees für Chemie und Professor für Nanophysik an der Universität Lund, Schweden

Man kann sich diese Substanzen vorstellen „wie Hermines Handtasche im Fantasy-Roman Harry Potter“, umschrieb es Linke, Professor für Nanophysik an der Universität Lund. So wie die Protagonistin der Geschichte in ihrer kleinen Handtasche ganze Bibliotheken, Zelte und scheinbar viel zu große Gegenstände verschwinden lassen konnte, so können die metalloorganischen Gerüste riesige Mengen an Gas in einem winzigen Volumen speichern. Das Material ermöglicht es, dass Gastmoleküle ein- und austreten können.

Räume für vorher unmögliche chemische Reaktionen

Im ihrem Inneren können dann, ja nach Aufbau der Gerüste, diverse chemische Reaktionen stattfinden. Damit ist es zum Beispiel möglich, Kohlendioxid aus der Luft oder giftige Stoffe aus Abwasser zu holen, oder es können Wassermoleküle aus trockener Luft extrahiert werden, um in der Wüste Trinkwasser herzustellen. Wieder andere metalloorganische Gerüste können in ihrem Inneren katalytische Eigenschaften haben, also etwa giftige Gase absorbieren und dann in unschädliche Substanzen umwandeln, bevor sie das Gerüst wieder verlassen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Diese metallorganischen Gerüste können in nahezu unbegrenzten Variationen hergestellt werden. Das eröffne „unendliche Möglichkeiten zum größten Nutzen der Menschheit“, so Linke, etwa bei der Trennung schädlicher Chemikalien wie PFAS aus Trinkwasser oder Arzneimittelrückstände aus der Umwelt.

Kitagawa ist ein Visionär, der die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten klar vor Augen hat.

Christof Wöll, Karlsruhe Institute of Technology

Der deutsche Physikochemiker Christof Wöll kennt den Preisträger Susumu Kitagawa von gemeinsamen Forschungsprojekten: „Kitagawa ist ein Visionär“ und habe die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, von der Gasspeicherung bis zur Optoelektronik, immer im Auge gehabt, sagte Wöll, der am Karlsruhe Institute of Technology (KIT) forscht, dem Tagesspiegel.

© nobelprize.org I tagesspiegel/Rita Boettcher

Seit den Anfängen der Entwicklung sind rund 120.000 metallorganische Verbindungen hergestellt und charakterisiert worden. „Ein extrem vielfältiges Gebiet“, sagt Wöll. Am Institut für Funktionelle Grenzflächen am KIT werden sie etwa für Sensoren benutzt, die Gase erkennen und verschiedene Teesorten, Pflanzen oder sogar Trüffelarten unterscheiden können.

Andere Sensoren erkennen Fehler im Wein, wenn sie nur über das Glas gehalten werden. „Bei den Sensoren erwarte ich noch stürmische Entwicklungen“, sagt Wöll. Von der Industrie in Deutschland sei das Potenzial jedoch noch kaum erkannt worden – die Gerüste würden als noch zu unsicher und instabil gesehen. „Inzwischen haben wir aber MOFs, die man drei Stunden in kochendes Wasser legen kann“, sagt Wöll. „Das nenne ich stabil.“

Über dreißig Jahre Forschung

Die Forschungen, die Kitagawa, Yaghi und Robson den Nobelpreis einbrachten, begannen bereits 1989 – im Labor von Richard Robson. Seinen Aha-Moment hatte Robson allerdings schon Jahre vorher, 1974, als er an der Universität von Melbourne in Australien aus Holzkugeln Atommodelle für Studierende baute. Als er die Löcher für die chemischen Verbindungen, simuliert durch Holzstangen, in die „Atomkugeln“ bohrte, fragte er sich, was passieren würde, wenn er die Eigenschaften der Atome nutzen würde, um verschiedene Arten von Molekülen miteinander zu verbinden, anstatt einzelne Atome.

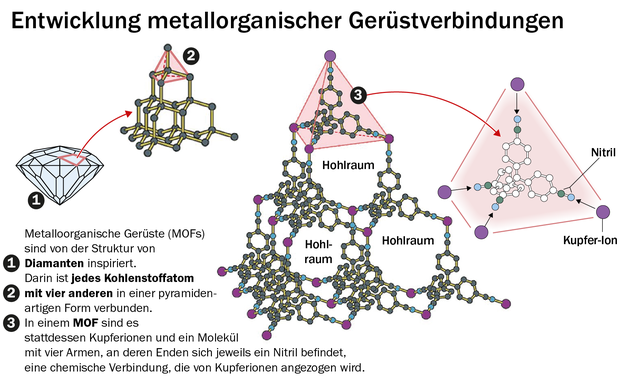

Doch erst mehr als zehn Jahre später begann er, seine Idee umzusetzen. Zunächst experimentierte er mit Kupferionen. Er kombinierte sie mit einem speziellen Molekül, das vier Arme hat. Wer es ganz genau wissen will: 4′,4″,4‴,4 ⁗-Tetracyanotetraphenylmethan. Es hat die Besonderheit, am Ende jedes Arms eine chemische Gruppe zu tragen, Nitril, die von den positiv geladenen Kupferionen angezogen wird. Wenn diese Konstrukte miteinander kombiniert werden, bilden sie eine regelmäßige Struktur, einen Kristall mit großen Zwischenräumen, „wie ein Diamant mit unzähligen Hohlräumen“, beschreibt es das Nobelkomitee.

Robson erkannte das Potenzial seiner Entdeckung sofort: „Dies könnte eine neue Möglichkeit zur Herstellung von Materialien bieten, die bisher unbekannte Eigenschaften erhalten, die potenziell von Vorteil sind“, schrieb er zusammenfassend in dem entscheidenden Fachartikel 1989. Für einen zurückhaltenden Forscher wie Robson fasst schon ein Jubelschrei.

Allerdings war Robsons „Kupfer-Diamant“ recht instabil und brach leicht zusammen. Erst die Weiterentwicklungen von Susumu Kitagawa und Omar Yaghi zwischen 1992 und 2003 lösten dieses Problem und entfalteten das Potenzial von Robsons Idee.

Susumu Kitagawa beschreibt das Nobelkomitee als einen Forscher, der stets „das Nützliche im Nutzlosen“ suchte. Besonders nützlich waren die metalloorganischen Gerüste anfangs nicht – so wenig, dass Forschungsförderungsorganisationen kein Geld investieren wollten. Doch Kitagawa faszinierte die „neue Denkweise über die Kunst des Bauens mit Molekülen“.

Wie Robson experimentierte Kitagawa zunächst mit Kupferionen als Eckpfeiler der Gerüste – zunächst erfolglos. Erst 1997 gelang es ihm schließlich, die labile Konstruktion mithilfe von Kobalt-, Nickel- oder Zinkionen und Bipyridin so zu stabilisieren, dass sie Gase wie Methan, Stickstoff und Sauerstoff absorbieren konnte. Aber noch immer rief das keine Begeisterungsstürme bei den Chemikerkollegen hervor.

Für Omar Yaghi waren das kein wirkliches Problem. Er hatte schon ganz andere Hürden in seinem Leben überwunden. Aus Amman in Jordanien stammend, wuchs er mit seinen Geschwistern in einem einzigen Raum ohne Strom und fließendes Wasser auf. Mit 15 Jahren schickte ihn sein Vater zum Studium in die USA. An der Chemie und der Kunst des Entwerfens neuer Materialien fand er Gefallen.

Doch ihn störte die häufige Unvorhersehbarkeit chemischer Reaktionen. 1992, als Forschungsgruppenleiter an der Arizona State University, suchte er deshalb nach kontrollierteren Wegen zur Herstellung von Materialien. 1995 gelang es ihm erstmals, zweidimensionale, netzartige Materialien zu konstruieren, die durch Kupfer oder Kobalt zusammengehalten werden und Gastmoleküle in ihren Zwischenräumen aufnehmen können. Er prägte den Begriff „metallorganisches Gerüst“.

Nur wenige Gramm eines MOF können Hohlräume enthalten, die die Fläche eines Fußballfelds umfassen, schreibt das Nobelkomitee. Mit Yaghis Entwicklungen gelang schließlich der Durchbruch in der Chemiker-Szene.

Heute gibt es ganz unterschiedliche MOFs, die wie in einem Molekülbaukasten für verschiedene Einsatzzwecke konstruiert werden können. Besonders wichtig sind die „weichen“, erstmals von Kitagwa entwickelt. Wenn weiche MOFs mit Wasser oder Methan gefüllt werden, verändert sich ihre Form, fast wie bei einer einatmenden Lunge. Werden sie geleert, kehrt die Struktur in die ursprüngliche Form zurück.

Allerdings werden MOFs bislang nur in kleinem Maßstab eingesetzt, schreibt das Nobelkomitee, Massenproduktion und Vermarktung sind noch in Vorbereitung. Die Elektronikindustrie etwa setzt MOFs ein, um giftige Gase zu entschärfen, die bei der Herstellung von Halbleitern anfallen. Andere Unternehmen entwickeln MOFs, mit denen Kohlendioxid oder andere klimaschädliche Gase aus Fabriken und Kraftwerken aufgefangen werden können, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: