© Gestaltung: Tagesspiegel/Kostrzynski; Fotos: Franziska Apfel

63 Kilometer zu Fuß durch Berlin: „Den ganzen Spreeweg an einem Tag? Ihr seid bekloppt!“

Extremmarsch entlang der Spree: Wir wollen von Erkner bis Staaken laufen – am Stück und völlig untrainiert. Unser Chef wettet dagegen. Die Chronologie einer Berlin-Challenge.

Stand:

Der Weg scheint einfach nicht zu enden. Die Füße schmerzen, die Beine streiken und auch Denken funktioniert nicht mehr so gut. Der Körper teilt mit: Es reicht. Worauf haben wir uns hier nur eingelassen?

All dies verdanken wir einem netten Kollegen: In der Wochenkonferenz berichtet er von einem Freund, der den ganzen Spreeweg in Berlin entlanggewandert sei – an einem einzigen Tag. Früh um 6 Uhr startete er in Staaken, um 18 Uhr war er in Erkner. 63 Kilometer, immer der Spree nach. Dabei habe er genau eine Pause gemacht, nämlich als unser Kollege ihm in Köpenick mit dem Gaskocher einen doppelten Espresso am Straßenrand kredenzte.

„Das kann ja nicht so schwer sein“, denken wir großspurig, wandern können wir auch, und erklären uns bereit zum Selbstversuch. „Ihr seid bekloppt“, sagt unser Chef. „Wir werden ja sehen“, sagen wir und wetten mit ihm um einen Kasten Bier.

Doch mit der Recherche wächst die Aufregung. Anstelle eines Spaziergangs handelt es sich um einen sogenannten Ultramarsch – eine extreme Wanderung, die Körper und Geist an ihre Grenzen bringt. Was wir vorhaben, gibt es auch im offiziellen Rahmen: Beim „Mega-“ oder „Mammutmarsch“ gehen Menschen 30, 50 oder 100 Kilometer in zwölf beziehungsweise 24 Stunden. Im Gegensatz zu uns trainieren die meisten jedoch vorher. Nun kriegen wir Bammel. Haben wir uns zu viel vorgenommen?

© Tagesspiegel/Fabian Bartel

Um 5 Uhr fallen wir aus dem Bett

Der Wecker klingelt um 5 Uhr, es geht los. Zum Glück siegt der morgendliche Automatismus: schnell ins Bad, Laufklamotten an, rein in die Schuhe, Wasserblase gefüllt, Rucksack auf.

© Franziska Apfel

Wir haben uns entschieden, den Weg von Ost nach West zu laufen, dann müssen wir nicht im Dunkeln durch den Wald am Müggelsee.

Um halb sechs steht das Taxi vor der Tür. Mit dem fahren wir bis zum Beginn des Spreewegs in Erkner.

© Franziska Apfel

Der Taxifahrer ist skeptisch. „25 Kilometer würd‘ ick noch wegstecken, aber über 60…“, sagt er und schüttelt den Kopf. Dann deutet er auf eine Joggerin am Straßenrand und lacht: „Kiekense ma, die looft schon los, die is’ vor Ihnen da!“ Als wir aussteigen, wünscht er uns Glück und lässt uns auf einem leeren Platz zwischen Einfamilienhäusern, moderner Siedlung und einem Polizeirevier zurück.

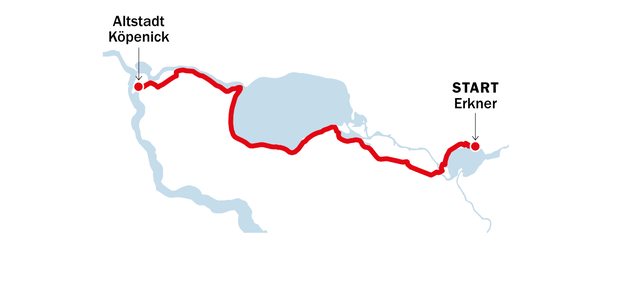

Etappe 1: Erkner – Altstadt Köpenick (17 km)

© tsp

© Franziska Apfel

Kann losgehen!

Franziska und Constanze sind noch voller Anfangsmotivation.

© Franziska Apfel

Alter, wo müssen wir denn lang?

Franziska wundert es, dass Berlins „Grüner Hauptweg Nummer 1“ so miserabel ausgeschildert ist.

© Franziska Apfel

Boah, das nervt!

Constanze muss sich ständig Krümel aus dem Schuh schütten.

Hier soll also Berlins längster Hauptwanderweg losgehen, der „Grüne Hauptweg Nummer 1“. Aber wo? Wir hatten eigentlich ein Schild erwartet. Erst nach ein paar Minuten entdecken wir den Hinweis: An einem dünnen Mast, versteckt hinter Büschen, steht eine blau-weiße „1“. Dahinter ein überwucherter Trampelpfad.

Wir packen erstmal unser Frühstück aus: Müsli im Schraubglas. Clever, dachten wir, das können wir ja anschließend entsorgen. Nur ist nirgendwo ein Mülleimer zu sehen. Also betreten wir frisch gestärkt und mit leeren Gläsern beladen Berliner Stadtgebiet.

Es geht durch Wald, am Dämeritzsee entlang, mit strammen 4,8 Kilometern pro Stunde, wie das Smartphone verrät. Wir sind aufgeregt und haben jetzt schon überall Schmerzen. Das erinnert uns an die vergangenen Tage: Unsere Körper waren das alarmierte In-sich-horchen nicht gewöhnt, alles tat plötzlich weh: Stechen in den Fußsohlen, unbestimmtes Pochen an der Hüfte, Pieksen hinterm Knie. Wir kämpften unsere Ängste vor Blasen, Wundrieb und Wildschweinen mit Aktionismus nieder, tapten die Schulter und massierten die Füße. Selbst neue Schuhe kauften wir nochmal – eigentlich ein absolutes No-Go, so ohne Chance auf Einlaufen.

Aber jetzt auf dem Spreeweg gibt es kein Zurück mehr. Wir ignorieren die Schmerzen weg und gehen weiter.

Es dauert nicht lange, da verlaufen wir uns das erste Mal. Denn wer erwartet, dass Berlins längster Wanderweg an jeder Weggabelung ausgeschildert ist, erhofft sich zu viel. Der Weg endet jäh an einem kleinen Kanal ohne Brücke, also müssen wir wieder zurück. Das steigert unsere Motivation ungemein.

© Franziska Apfel

Zum Glück hat irgendein Internetgott bei Wikipedia den gesamten Verlauf des Spreewegs verschriftlicht – und wir, uns der Berliner Netzabdeckung bewusst, haben ihn vorab in 42 Screenshots auf dem Handy gespeichert. Irgendwie finden wir durch Rahnsdorf und haben sogar Zeit, hübsche Fachwerkhäuschen, verwegene Villen am Straßenrand und ein altes „Eduscho“-Schild zu bewundern.

Wir sind fast die einzigen auf der Straße. Aber es ist auch erst halb sieben. Die zwei Radler grüßen nicht zurück, sondern starren uns düster an, nur ein Jogger nickt kurz.

© Constanze Nauhaus

Am Uferweg des Kleinen Müggelsees müssen wir einem BSR-Fahrzeug ausweichen. Der Fahrer grüßt freundlich, hält aber nicht am vollen Mülleimer an, neben dem wir stehen, als wir mal wieder Sand, Steine und kleine Stöcker aus unseren Schuhen entfernen. „Boah, das nervt total“, sagt Constanze und zieht zum zigsten Mal ihre Schuhe aus.

Dank Morgentau, plötzlichem Regen und unerwarteter Überquerung eines Sandstrandes sind bei Kilometer 16 dann auch Constanzes Socken nass. Zum Glück hat sie an ein Wechselpaar gedacht.

Wir verlieren viel Zeit damit, Krümel und Sand aus den Schuhen zu schütten, Regencapes an- und auszuziehen und immer wieder die Route zu checken.

Uns wurde geraten, alle paar Kilometer einige Schlucke zu trinken, sodass gar nicht erst Durst und dann Kopfschmerzen aufkommen.

Dafür müssen wir aber auch entsprechend oft um die Ecke, beinah stündlich schlagen wir uns in die Büsche. Wir fühlen uns äußerst naturverbunden.

© Franziska Apfel

Ich hab’ irgendwo gelesen, dass man Kiefernspitzen essen kann.

Constanze

Nach gut vier Stunden Laufen gieren wir vor allem nach einem Kaffee. Doch bisher hatten wir keine Chance, waren wir doch nur im Wald und am See. Da! Eine große Brücke! Autos! Zivilisation! Wir hechten, schon etwas schwer in den Füßen, hoch zur Salvador-Allende-Brücke, fantasieren von einem netten jungen Menschen, der uns aus einer hippen Ape heraus Siebträger-Kaffee aus glücklichen, frei laufenden Bohnen braut. Und das Erste, was wir oben sehen, ist eine McDonald’s-Filiale.

Enttäuscht ergeben wir uns und trinken dort einen Kaffee. Die beiden Mitarbeiter reagieren relativ gleichgültig auf unser Projekt. Wir hatten uns mehr Bewunderung erhofft. Dafür füllen sie uns netterweise die Trinkblasen auf.

Etwa jede Stunde beißen wir glückselig in eine Stulle, einen Energieriegel oder eine Banane. Denn ist der Hunger erst da, ist die Wanderung vorbei.

Weiter geht’s auf der Wendenschloßstraße, die idyllischer klingt, als sie ist: links Platten, rechts Autohaus, in der Mitte Verkehr. „Im Wald war es schöner“, mault Constanze.

© Franziska Apfel

Nur noch 17 Kilometer bis Mitte. „Geht ja“, sagt Franziska.

Gestern hatten wir noch mit Gabriel Range telefoniert, dem Wanderfreund unseres Kollegen. „Man macht sich die Stadt wieder zu eigen“, sagte er. Doch auch nach 17 Kilometern verstehen wir immer noch nicht, was er damit eigentlich meinte. Vielleicht trifft uns das Licht der Erkenntnis irgendwann noch.

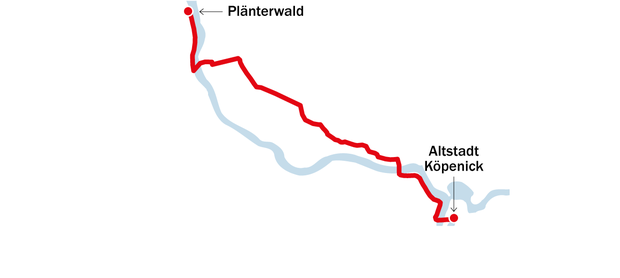

Etappe 2: Altstadt Köpenick – Plänterwald (9 km)

© tsp

© Franziska Apfel

Aaaaah... Waldboden! In der Wuhlheide atmen unsere Füße auf – und wir auch.

© Franziska Apfel

Aber dafür fangen die Beine allmählich an zu schmerzen.

© Franziska Apfel

Und, was angeln Sie?

Constanze versucht an der Müggelspree, mit Einheimischen in Kontakt zu treten.

Kurzurlaub in Köpenick: Wir kommen an einer Touristeninformation vorbei. Wir gehen rein und fragen nach einer Karte des Spreewegs. Allmählich nervt es, ständig aufs Handy zu gucken. Die nette Mitarbeiterin hat leider keine für uns, dafür ist sie völlig von den Socken, als wir ihr erzählen, wo wir herkommen und wo wir hinwollen. „63 Kilometer? Das wär nichts für mich“, sagt sie und lacht. „Aber allein schon von Erkner bis hier ist wirklich ‘ne Leistung, Hut ab!“ Mütterlich fragt sie uns, ob wir auch genug trinken und uns eingecremt haben, schließlich scheint die Sonne.

Kurz hinter dem Drei-Flüsse-Delta Müggelspree, Dahme und Spree steht ein älterer Herr am Ufer und angelt. Man sieht ihn kaum, ganz in Beige, mit passendem Fischerhut. „Barsche und Zander“, murmelt er auf unsere Frage, was er fangen will. „Beißt aber nüscht an.“

Allmählich machen sich die Beinmuskeln bemerkbar. Constanze piekst es im Knie, der Oberschenkel beginnt zu lodern. Franziska spürt ihren Zeh, dessen Nagel sie aus Angst vor einem Marathonzeh viel zu kurz geschnitten hat. Sie kann auch nicht mehr stehenbleiben, „sonst wird’s oll“. Also keine Ruhepause, wir gehen weiter und biegen in die Wuhlheide ein. Die ist zwar nicht an der Spree, aber der Spreeweg wird uns später noch häufig von selbiger wegführen – schuld sind meist Gewerbeflächen, die den Zugang zum Ufer versperren.

Wir entscheiden uns gegen das asphaltierte Eichgestell und somit die offizielle Route, sondern schlagen uns parallel dazu durch das Unterholz. Die Füße atmen auf. Über uns brummt es.

Hinterm Waldfriedhof geht es auch offiziell auf Waldboden weiter. Ein Kleintransporter will an uns vorbei, augenscheinlich vom Straßen- und Grünflächenamt. „Können wir hinten rauf?“, fragen wir. „Joa“, sagt der Mann in Grün, „stinkt aber.“ Ob er uns meint oder das Ladegut, erfahren wir nicht, das Auto fährt weiter.

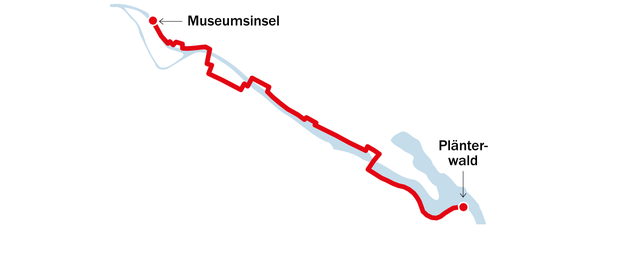

Etappe 3: Plänterwald – Museumsinsel (9 km)

© tsp

© Franziska Apfel

Ich halt’ das jetzt nicht mehr aus!

Franziska verschwindet mit einer Tube Vaseline auf der Toilette des Zenner.

© Franziska Apfel

Eiskaffee im East-Side-Park! Der versöhnt Franziska nach einer kurzen Krise mit ihrem Schicksal.

© Franziska Apfel

Kein Brückengeländer ist vor unseren Dehnübungen sicher. Auch nicht die Jannowitzbrücke.

Sechseinhalb Stunden haben wir hinter uns – und eine kleine Fährfahrt. Auch die sieht der Spreeweg vor: Von Oberschöneweide setzt man zum Plänterwald über. Drei Minuten (stehend) ausruhen haben aber leider ihren Preis: Als wir am Südufer von Bord gehen, kriegen wir kaum die Beine hoch. Bei Constanze ziehen die Schmerzen jetzt hoch Richtung Gesäß, die Muskeln über den Knien brennen. Franziska kämpft mit den Waden.

Aber unsere Füße ertragen uns bislang wohlwollend. Noch schnell ein paar Dehnübungen am Geländer, dann laufen wir auch schon weiter westwärts.

Wir genießen einen Abschnitt echten Spreewegs: links Wald, rechts Fluss, unter uns ein sandiger Wanderweg. Wieder ein Angler, auch er will Barsch. Aber auch hier: „Nüscht.“

Franziskas Haut protestiert langsam an den unmöglichsten Stellen. Trotz guter Klamotte scheuert die Naht der Hose. Wir müssen lachen, denn erst am Vorabend hatten wir ein Video gesehen von einem Reporter, der sich – untrainiert wie wir – am 100-Kilometer-Megamarsch über Sylt versuchte.

Der Clip erreichte seinen dramaturgischen Höhepunkt, als er sich Vaseline zwischen die wundgescheuerten Pobacken schmierte. Mit einer kleinen Dose des Wundermittels verschwindet Franziska auf der Toilette im Biergarten Zenner gegenüber der Insel der Jugend. Bei ihr sind es zum Glück nur die Oberschenkel. Erleichtert kommt sie kurz darauf wieder raus. Constanze hat sich derweil in der Kabine daneben einmal von der Hüfte bis zu den Füßen mit Voltaren-Schmerzgel eingeschmiert.

© Franziska Apfel

Wir sind trotz allem bester Laune. „Ich find’s irgendwie geil, dass mir alles wehtut! Ich bade im Schmerz!“, ruft Constanze. War in der Tube wirklich nur Voltaren?

Nach sieben Stunden Peripherie-Idylle nähern wir uns spürbar dem Epizentrum Berlins. Im Treptower Park werden wir plötzlich romantisch angesungen. Am Ufer sitzen zwei Männer, die die Arme in unsere Richtung strecken und irgendwas mit „bella“ und „canzone“ trällern. Uns wäre jetzt eher nach „Calzone“, aber Constanze reagiert höflich und textsicher mit ein paar Zeilen Adriano Celentano und wir gehen weiter.

Kurz hinter der Elsenbrücke zeigt sich Berlin von seiner ungemütlichen Seite und nervt richtig: Baustellen, Verkehr, ewig rote Ampel, an der wir von einem Fuß auf den anderen hoppeln. Als wir den Molecule Man im Wasser stehen sehen, können wir uns richtig in das Trio hineinversetzen. Wir fühlen uns ähnlich durchlöchert. Bei Kilometer 31 melden sich bei Constanze die Außenseiten der Fußballen.

Halbzeit! Pünktlich klingelt das Telefon. Chef ist dran. Wir sollen doch bitte mit unseren Kräften haushalten und es sei wirklich nicht schlimm, wenn wir es nicht schaffen. Es ist nicht derselbe Chef wie der mit dem Kasten Bier, dieser hier scheint wirklich besorgt zu sein. Wir beruhigen ihn: „Es geht uns gut. Ja, ja, mach dir keinen Kopp!“ Wir legen auf, sehen uns kurz an und sind uns einig: jetzt erst recht.

Hinter der Oberbaumbrücke kompletter Szenenwechsel. Der East-Side-Park ist voller Touristen und gut gelaunter schöner Menschen, die sich mit kalten Getränken auf Picknickdecken fläzen. Wir beäugen die Sorglosen mit ihrer aufdringlichen Fröhlichkeit und sehnen uns zurück nach Köpenick zu den Seniorinnen mit ondulierter fliederfarbener Haarpracht.

An einem voll besetzten Café wird es Franziska kurz zu viel.

Im nächsten Café holt Constanze zwei große Eiskaffee mit ordentlich Zucker, das versöhnt Franziska wieder mit ihrem Schicksal.

Der Barista begutachtet skeptisch unsere Outfits, passen sie doch so gar nicht ins hippe Friedrichshain, und fragt, was wir machen. „Wir laufen von Erkner nach Staaken.“ „Nach wo?“ „Spandau.“ „Achso. Oh!“

Schlürfend wechseln wir hinterm Stralauer Platz auf die andere Spreeseite, jetzt wird es ungemütlich. Denn bis zur Jannowitzbrücke kommen wir nicht mehr ans Ufer ran und müssen die Köpenicker Straße entlang marschieren. Die ist wirklich nicht schön und zudem sehr, sehr asphaltiert.

Hinter der Jannowitzbrücke sind unsere Trinkblasen mal wieder leer und wir müssen außerdem dringend wohin. Glücklicherweise fällt Constanze ein, dass hier in der Nähe die Unternehmenszentrale der Berliner Wasserbetriebe ist. Die lassen uns bestimmt mal in die Örtlichkeit – und außerdem können wir frisches Trinkwasser zapfen. Also rein durch die Drehtür hinterm Rolandufer, am Empfang nett gefragt – und kurz darauf genießen wir kaltes Wasser aus dem Zapfhahn.

© Franziska Apfel

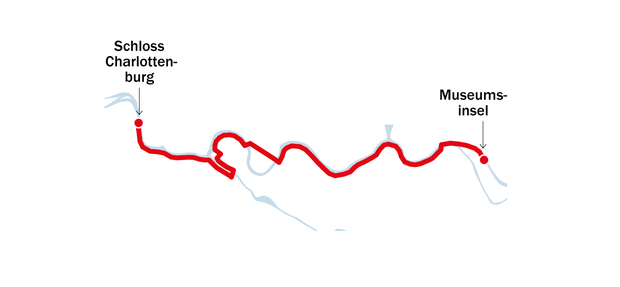

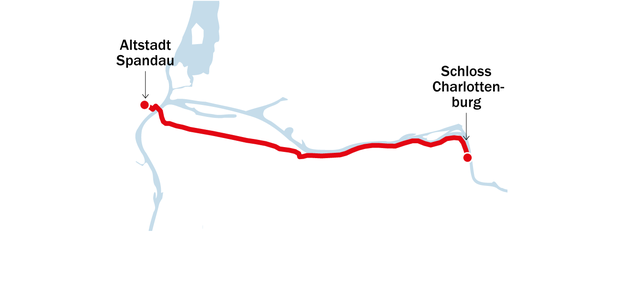

Etappe 4: Museumsinsel – Schloss Charlottenburg (12 km)

© tsp

© Tagesspiegel/Franziska Apfel

Alta! Wir haben es bis zum Dom geschafft!

Constanze huldigt unserer Kondition.

© Franziska Apfel

In Charlottenburg wagen wir einen Abstecher in die Kneipe.

© Franziska Apfel

Nachmittagssonne im Gesicht. Sind wir wirklich seit 6 Uhr unterwegs?

Nach einem Umweg über die Alte Münze (Baustellen, Baustellen und noch mehr Baustellen) traben wir durchs Nikolaiviertel zurück an die Spree. Gegenüber vom Dom kämpfen wir uns durch Touristenmassen, die das schöne Wetter genießen.

Am James-Simon-Park spricht uns eine Frau an. „Entschuldigen Sie, geht es hier zum Hauptbahnhof? Mein Navi spinnt.“ Wir grinsen. „Na klar. Immer der Spree nach. Machen wir schon seit gut neun Stunden.“ Leicht verwirrt fährt sie weiter. Doch zwei Großeltern mit Enkel, die zufällig vorbeikommen, bleiben stehen: „Wie lange?“, fragt das Kind erstaunt und wir erklären, was wir machen. „Toll, ganz toll“, sagt die Großmutter begeistert, „dann noch viel Erfolg!“

Im Monbijoupark ertönt hinter uns eine Fahrradklingel. Was soll das denn jetzt? Wir drehen uns um – und freuen uns riesig. Eine liebe Freundin holt uns ein, Constanze hatte kurz zuvor in einer Chatgruppe einen Live-Standort eingerichtet. „Du hast uns gefunden!“, sagt Constanze freudig und es folgen klebrige Umarmungen. „Euch erkennt man aber auch kilometerweit!“, sagt sie. Sie hat uns belegte Käsestullen und Brause mitgebracht – ein Traum. Gierig öffnen wir eine Rhabarberschorle. Die Freundin läuft ein Stück mit uns mit, das bringt uns auf andere Gedanken. Weg von den 26 Kilometern, die noch vor uns liegen, ins Hier und Jetzt.

Und plötzlich können wir uns nicht mehr retten vor Support: An der Friedrichstraße schließt sich uns eine Kollegin mit kalter Cola an, kurz vorm Bundestag bringt ein Freund Eierbrötchen und Süßes vorbei, es folgen Mann und Kinder mit einem Glas Gewürzgurken und sauren Süßigkeiten. Mittlerweile sind wir mit einer richtigen Entourage unterwegs. Und auch via Handy fiebern Freunde, Familie und Kollegen schon seit dem Morgen mit. Das hilft ungemein, die Moral aufrechtzuerhalten und hebt die Stimmung.

Gegenüber vom Hauptbahnhof läuft Gute-Laune-Elektro, Leute chillen mit bunten Getränken in Liegestühlen am Spreeufer. Wir haben leider für nichts davon Zeit, dafür müssen wir mal wieder dringend. Gerade wollen wir der Türsteherin vorm Toilettencontainer wortreich erklären, welche Hochleistungssportlerinnen sie hier eigentlich vor sich hat – doch sie nickt nur gelangweilt in Richtung eines Schildes: „Toilettenbenutzung 50 Cent“.

Am Schloss Bellevue, wo der Spreeweg (die Straße) den Spreeweg (den Wanderweg) kreuzt, verlassen uns auch die letzten Lieben – zumindest physisch. So schön es war, sie zu sehen und dermaßen unterstützt zu werden: Wir genießen wieder unsere wandernde Zweisamkeit. Nach mehr als zehn gemeinsamen Stunden haben wir die zufriedene, unaufgeregte Routine eines alten Ehepaars entwickelt. Wir essen zur selben Zeit das Gleiche, trinken gleichzeitig und müssen immer gleichzeitig auf Toilette. Alle Handgriffe sitzen unabgesprochen, ob es der Griff zur Sonnencreme oder zum Apfel ist. Und vor allem haben wir Spaß miteinander.

Aber wir sind auch echt fertig. Kurz hinter der Hansabrücke gucken wir auf die Karte. Die Spree macht eine Biegung, aber die Levetzowstraße scheint uns aus der Karte entgegenzurufen: „Kommt, ich geh’ gerade durch, Ihr spart euch einige hundert Meter. Ihr wollt es doch auch!“ Und da werden wir schwach. Außerdem heißt der Uferweg an der Stelle „Rattenweg“, nicht besonders einladend.

Als wir wieder auf die Spree stoßen, fühlen wir uns wie zwei kleine Schulschwänzer: ganz schön ausgebufft, aber ein wenig schämen wir uns auch. Die nächste Biegung nehmen wir dann natürlich komplett und verfallen in ein angeregtes Gespräch darüber, wie es sich wohl anfühlt, in einer Badewanne voll Schafswolle zu liegen, was angeblich besonders gut für die Haut sein soll. Themen, die nach zwölf Stunden eben aufkommen.

Zu spät bemerken wir, dass wir falsch abgebogen sind. Anstatt den Landwehrkanal zu überqueren, sind wir ihm gefolgt und müssen nun zurücklaufen.

Knapp einen Kilometer umsonst! Das nennt man wohl ausgleichende Gerechtigkeit für unsere Abkürzung.

Auf der Caprivibrücke in Charlottenburg stoppt eine Radfahrerin direkt vor uns: „Frau Nauhaus, was machst du denn hier?“ Schwitzige Umarmung, ungläubig beäugt sie unsere Wandermontur. Eine ausgeprägte Outdoor-Neigung ist ihr in zwei Jahrzehnten Freundschaft bislang verborgen geblieben. „Für die Arbeit.“ – „Achso!“

Sie wünscht uns noch viel „Glück“. Damit ist sie schon die zweite – wir scheinen auszusehen, als hätten wir es nötig. Zum Glück haben wir Spreegürkchen. Die Elektrolyte bringen uns wieder in Schwung.

Wir müssen schon wieder um die Ecke und halten Ausschau. Am Iburger Ufer lockt ein Kneipenschild: „Zum Spreekieker“.

© Franziska Apfel

Drinnen sitzen zwei Männer bei Bier und Zigarette. Wir dürfen auf Toilette und uns sogar hinterm Tresen die Wasserbeutel auffüllen. Seitenblick zum Bier-Zapfhahn, aber wir entscheiden uns dann doch für Leitungswasser. An der Wand hängen Bilder von Harald Juhnke und Günter Pfitzmann in ebenjenem Lokal. „Die haben hier mal einen Film gedreht. Da hinten, an dem Tisch saßen wir danach zusammen“, erzählt uns der Wirt, der so gar nichts von unserem Extremmarsch hält. „Mädchen, das sollte man nicht machen! Das ist zu viel! Nicht gesund.“

Etappe 5: Schloss Charlottenburg – Altstadt Spandau (8 km)

© tsp

© Franziska Apfel

Man, ist das schön hier!

Franziska genießt trotz Fußschmerzen die Siemensstädter Idylle.

© Franziska Apfel

Hoffentlich stürzt das Teil nicht ausgerechnet jetzt ein.

Constanze will ein Selfie unter der maroden Rudolf-Wissell-Brücke.

© Franziska Apfel

Ist das überhaupt erlaubt? Angler präsentieren uns ihren äußerst kleinen Fang.

Vielleicht hatte der Wirt recht: So gesund fühlt sich das Ganze allmählich auch nicht mehr an. Constanze hat das Gefühl, als würden ihre Oberschenkelknochen jeden Moment ins Becken durchrutschen. Kein Wunder nach 13 Stunden und bei Kilometer 48. Franziska kämpft gelegentlich mit ihrem Zeh, versucht ihn aber einfach weiter zu ignorieren.

Im Schlosspark erkennt uns eine Frau mit Hund als Gleichgesinnte. „Sagt mal, marschiert ihr?“ Sie erzählt, dass sie sich für den Berliner Mammutmarsch im November angemeldet hat. Sie möchte nun alles von uns wissen: Kilometer, Training, Ausstattung. „Stimmt es, dass man sich die Füße vorher jeden Tag mit Hirschtalg einschmieren sollte?“ Das können wir so nicht bestätigen, schließlich haben wir uns in unserem Übermut kaum vorbereitet.

Unter der S-Bahnbrücke wartet unser drittes Angler-Erlebnis in Person zwei junger Männer. Sie verstehen kein Deutsch, zeigen uns aber eine winzige Rotfeder, die sie aus der Spree geholt haben. Wir sind mit Tieren hingegen weniger erfolgreich.

Kurzes Gedenk-Selfie unter der Rudolf-Wissell-Brücke. Wer weiß, wie lang das marode Ding noch steht. Hoffentlich stürzt sie nicht ausgerechnet jetzt ein. Lieber schnell weiter.

Und endlich wird es wieder richtig idyllisch. Der Himmel färbt sich orange-rosa, wir haben das laute Berlin hinter uns gelassen und laufen an Kleingärten vorbei. Sogar der qualmende Schornstein in Siemensstadt sieht von hier romantisch aus.

Da sehen wir ihn am Wegesrand stehen: einen E-Scooter. Klein, rosarot, wunderschön. Er piepst frohlockend. Wir lauschen ihm voller Sehnsucht. Aber nein! Wir verstopfen uns gedanklich wie Odysseus einst die Ohren mit Wachs und ziehen schweren Fußes weiter. Sinnigerweise kommen wir an der „Abfallanlieferung“ der Berliner Stadtreinigung vorbei.

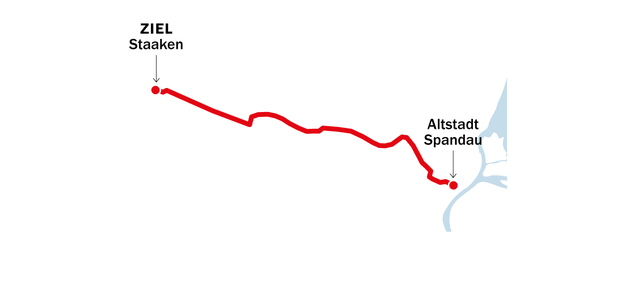

Etappe 6: Altstadt Spandau – Staaken (8 km)

© tsp

© Franziska Apfel

Oben hui, unten pfui: Seit Stunden versucht Franziska, ihren schmerzenden Zeh zu ignorieren.

© Franziska Apfel

Das kann jetzt wirklich nicht wahr sein.

Constanze kann es nicht fassen, dass wir am Rathaus Spandau Treppen steigen müssen.

© Franziska Apfel

Das war’s, die Schuhe sind aus. Doch haben Constanze und Franziska wirklich bis zum Ende durchgehalten?

Geschafft! Wir stehen auf der Havelbrücke, untrüglich mündet die Spree neben uns in die Havel und hat damit ein Ende. Ohne Spree kein Spreeweg, könnte man meinen. Leider geht der Weg aber noch weiter.

Am Rathaus Spandau will uns dann scheinbar irgendwer eins reinwürgen: Es geht die U-Bahn-Unterführung runter und wieder hoch. Doch treppab ist gerade das Allerschlimmste, die Rolltreppe ist, Überraschung, defekt. Füße und Beine schreien auf. Die Treppe hoch erlaubt Constanze sich zehn Sekunden Entspannung auf der hier funktionierenden Rolltreppe. Franziska nicht. „Ich kann nicht stehenbleiben!“, ruft sie und stapft die rollenden Stufen hoch.

Wir sind völlig außer Atem. Franziskas Hacke krampft, um sich abzulenken, beißt sie auf den Wasserschlauch. Wir sind mit den Nerven am Ende.

Aber wir müssen auch ständig lachen, sind völlig drüber. Auf den letzten Kilometern erfreuen wir uns am Wetter und im letzten Park auf der Strecke wird es nochmal richtig schön. Es dämmert langsam auf dem Spektegrünzug, wir essen unseren letzten Riegel und hoffen, keine Wildschweine anzulocken.

Der Spreeweg neigt sich dem Ende entgegen, doch der letzte Kilometer ist richtig, richtig hart. Die Seegefelder Straße ist durchaus nicht mehr schön. Es ist dunkel, wir können nicht mehr – und dann fängt es an zu regnen. Mit zitternden Händen zuppeln wir uns gegenseitig die Capes drüber und bekommen einen Lachanfall: „Wie es anfängt, hört’s auf!“

Und endlich, endlich! Hinter der letzten Biege sehen wir ihn: den Regionalbahnhof Albrechtshof.

Unser offizielles Ziel liegt unspektakulär neben einem Netto-Parkplatz, keine Menschenseele weit und breit. „Wir haben es geschafft!“, jubelnd liegen wir uns in den Armen.

© Franziska Apfel

In einem letzten Kraftakt schleppen wir uns in das grelle Neonlicht, lassen uns auf die Stufen plumpsen und trinken den letzten Rest Gurkenwasser, während wir auf unseren lieben Freund warten, der uns glücklicherweise mit einem Auto (und alkoholfreiem Bier) abholt.

© Constanze Nauhaus

In einigen Stunden werden wir mit steifen Gliedern aufwachen. Franziska wird Blasen haben und nicht mehr in ihre normalen Schuhe passen. Constanze wird noch drei Tage lang mit Muskelkater zu kämpfen haben, wir werden nach Rollatoren verlangen.

© Franziska Apfel

Doch jetzt und hier, während wir erschöpft und mittlerweile barfuß auf dieser ranzigen Bahnhofstreppe sitzen, verstehen wir, was Gabriel Range gemeint hat: „Man macht sich Berlin wieder zu eigen.“ Eine Stadt, die an einem Tag durchlaufen werden kann, wird im Wortsinne fußläufig. Und plötzlich wirkt diese riesige Stadt recht klein. Trotz aller Schmerzen macht sich eine tiefe Zufriedenheit in uns breit.

63 Kilometer. In 16 Stunden und sieben Minuten. Nicht schlecht. Chef, wir haben die Wette gewonnen.

- Baustellen

- Charlottenburg-Wilmersdorf

- Friedrichshain-Kreuzberg

- hier im Tagesspiegel

- Jugend

- Mitte

- Tiere

- Treptow-Köpenick

- Werder (Havel)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false