© Daniela Martens

Stereotype im Kinderalltag: Was Federn, Pfeile und Prärie mit Rassismus zu tun haben

Der Psychologe und Pädagoge Red Haircrow erklärt, wie man mit Kindern über Klischees sprechen kann und warum man das tun sollte.

Stand:

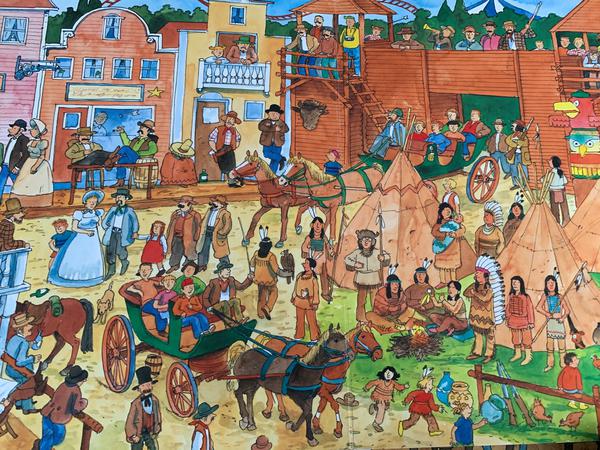

Bilder von der Comicfigur Yakari und anderen Figuren mit Lederkleidung, Federschmuck, Gesichtsbemalung und Tomahawk sind im Kinderalltag allgegenwärtig: auf Puzzles, auf, Kleidung und Kindermöbeln, in Kinderbüchern, als Spielzeuge, Kostüme und in Fernsehserien. Selbst in rein deutschen Geschichten tauchen sie in Nebensätzen auf : „Jetzt reiten wir durch die Prärie!“, „Juhu, ich bin ein echter Indianer“. In Schreiblernheften finden sich solche Übungen: „Der Indianer hat Federn. … schießt mit Pfeil und Bogen. … tanzt.“ Wir haben mit einem in Berlin lebenden Native American darüber gesprochen.

Herr Haircrow, Sie sind Psychologe, Pädagoge und haben sich mit Native American Studies auseinandergesetzt. Steckt hinter all diesen für Deutsche so alltäglichen Dingen ein Rassismus-Problem?

Viele Autoren wissen, wie populär Native Americans sind. Man bekommt mehr Leser, wenn man sie erwähnt. Deswegen gibt es viele Geschichten über sie. Alle haben schon solche Geschichten gehört und haben diese ganz speziellen Fantasien darüber, wie Native Americans sind.

Das Problem dabei ist diese europäische – und speziell deutsche – Sichtweise darüber, was ein „Indian“ eigentlich ist. Erstens: Die Leute denken immer sofort an Pfeile, Federn und Prärie. Aber es sind eigentlich nur wenige Native Americans, die überhaupt etwas mit diesen Stichworten zu tun haben. Es gibt mehr als fünf Millionen von uns und die meisten leben nicht in der Prärie – es ist auch nicht die Geschichte ihrer Vorfahren, wie viele hier in Deutschland denken. Viele Native Americans sind nie auf einem Pferd geritten.

Es geht darum, dass diese Idee entstanden ist, was einen „echten Indianer“ ausmacht. Und jeder, der nicht so aussieht oder solche Dinge tut, ist kein „echter Indianer“. Wir Native Americans hören das immerzu: Sind Sie Indianer? Sie sehen aber nicht so aus. Das verletzt einen als Person. Denn es beinhaltet das Urteil: Du bist nicht gut genug.

© Foto: privat

Wo hören Sie diese Frage?

Eigentlich immer, wenn man jemanden kennenlernt. Es ist so verdreht: Sie glauben es einem einfach nicht. Stattdessen versuchen sie einen zu überzeugen, dass man kein „echter Indianer“ sein kann. In meinem Film erzählt eine meiner Interviewpartnerinnen, dass sie, wenn sie sich als Navajo, vorstellt, immer zu hören bekommt: Nein, du siehst aus wie eine Mexikanerin. Das kann keine gesunde Situation sein, vor allem nicht für die Kinder. Und sie erleben es jeden Tag. Eine der Familien aus meinem Film zum Beispiel, sie lebt in Berlin. Das Kind ist fast fünf. Jeden Tag an dem sie rausgehen, an dem sie fernsehen, werden sie mit all diesen falschen Klischees konfrontiert.

Die meisten Deutschen würden sagen, dass es aber ein sehr positives Bild ist, dass wir von den Native Americans haben.

Ja, aber das ist ein pseudopositives Element. Sie sagen: Das kann doch kein Rassismus sein, weil es nicht gewalttätig ist. Rassismus ist aber oft subtil. Wenn Witze über Indianer gemacht werden, sollst du einfach lachen und dich nicht aufregen. Sonst bist du der Spielverderber. Klar, sie sagen: Wir wollen Euch nicht verletzen. Aber sie tun es. Solche Dinge können ein Trauma hervorrufen.

© Daniela Martens

Der Durchnittsdeutsche weiß viel mehr über die Geschichte der Native Americans als der Durchschnittsamerikaner. Und doch wissen die Deutschen nur einen sehr kleinen Teil davon. Ich gehe in Schulen und spreche in Workshops mit Schülern darüber. Jedes Mal, wenn ich ihnen Details erzähle, sind die Schüler geschockt – vor allem darüber, was in den USA nicht erzählt wird, wie das versteckt wurde. Und es ist längst keine Vergangenheit. Das alles passiert noch immer.

Sie haben den Dokumentarfilm „Forget Winnetou! Loving in the Wrong Way“ gedreht. Darin geht es um die Beziehung der Deutschen zu den Native Americans, um den schon erwähnten Positivrassismus. Wie kam es dazu, dass sie den Film gemacht haben?

Ursprünglich war es gar nicht meine Idee, diesen Film zu machen. 2016 kontaktierte mich ein junger Deutscher, der sich für Hobbyismus interessierte – also für die Leute, die sich in Camps treffen und sich dort wie Native Americans kleiden. Er wollte darüber einen Film machen und auch über kulturelle Aneignung und Karneval. Aber er machte nicht bis zum Ende mit. Ich brachte den Film dann zu Ende.

Ich kannte schon vorher viele Natives in Deutschland. Und alle haben mit Traumata zu kämpfen. Deutschland hat viele Vorteile und es ist ein guter Ort zum Leben. Aber man muss jeden Tag mit diesen Stereotypen umgehen. Alle Natives, die ich fragte, wollten mir ihre Geschichte für den Film erzählen. Ich glaube, wenn mehr Menschen davon wüssten, würden sie sich anders benehmen. Dann könnte sich das ändern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Man sollte wahrscheinlich bei den Eltern und Kindern anfangen, oder?

Ja. Ich bekomme viele Mails von Leuten, die davon gehört haben, dass das Thema ein Problem ist. Eltern und Erzieher. Sie wollen wissen, was ich davon halte, wie sie damit umgehen sollen. Ich sage ihnen erstmal: Danke, dass Ihr überhaupt seht, dass es da Handlungsbedarf gibt.

Ich war neulich für einen Workshop in einer tollen Kita. Die Eltern waren toll. Die Erzieherin wurde traurig, während ich erzählte. Sie sagt: „Ich bin traurig, weil wir den Kindern so viel Falsches erzählt haben. Das ist richtig schrecklich.“ Ich habe gesagt: „Fühlen Sie sich nicht schlecht. Wir müssen es einfach ändern.“

Ich diskutiere nicht, ob diese Praktiken in Ordnung sind oder nicht. Es gibt klare Beweise, dass sie rassistisch sind. Es geht jetzt darum, wie wir eine positive Veränderung erreichen. Man kann ab etwa vier Jahren mit den Kindern darüber sprechen. Altersgerecht natürlich.

© Daniela Martens

Wie denn? Könnte man bei der Geschichte der Benennung als „Indianer“ durch Columbus anfangen, der dachte, er wäre in Indien gelandet?

Die Geschichte ist ein Mythos, der größte bei dem ganzen Thema. In Wirklichkeit hat das nichts mit Indien zu tun, sondern er nannte sie Indios, das bedeutet „Kinder Gottes“, weil er fand, dass sie so friedlich und hübsch wirkten. Sogar meine Mutter wusste das nicht. Ich würde es einem Kind so erklären: Mein Sohn heißt Harbor. Hafen. Wenn ich zu ihm sage, ab jetzt heißt du Michael, weil ich mehr Macht habe, mag er das nicht. Niemand mag einfach einen anderen Namen verpasst bekommen. Die meisten Kinder verstehen das. Und die die Macht haben, haben alle Bücher geschrieben. Yakari löscht die eigene Identität aus.

Ist Ihr Sohn in der Kita oder in der Schule damit konfrontiert worden? Wie gehen Sie mit dem Thema um?

Wir kamen nach Deutschland als er sieben war, er sieht mehr Stereotyp Native aus als ich. Er hatte lange Zöpfe, bis zum Po. Die Leute glauben nicht, dass wir verwandt sind. Als Kind hatte er das Gefühl, dass ich nicht genügend aussah wie das Klischee.

Ich habe lange mit der Native American Association of Germany gearbeitet. Wir haben Events veranstaltet, wurden an Schulen eingeladen. Oft sind dann Native-Kinder in Kostümen mitgekommen und haben einen Tanz vorgeführt. Dann haben sie sich umgezogen und sind in Alltagskleidung zurückgekommen um mit den Schülern zu diskutieren. Meistens haben die ihnen dann nicht geglaubt, dass das dieselben Kinder sind – und vor allem, dass sie wirklich Native Americans sind. Da entsteht ein Gefühl, dass man selbst nicht echt ist, wenn man kein Kostüm anhat, wenn man keine Unterhaltung für andere bietet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zum Thema Rassismus in Kinderbüchern haben wir in letzter Zeit viel gehört. Da ging es aber meist um Jim Knopf und Pippi Langstrumpf. Zum Thema Native Americans hört man wenig, obwohl es so präsent ist im Alltag von Kindern und Familien. Nur zum letzten Karneval, als einige zaghafte Stimmen gegen Federschmuck als Verkleidung protestierten, kam das Thema mal vor. Warum gibt es da so ein Ungleichgewicht?

Die Leute wollen nicht glauben, dass sie ein Problem verursachen, weil es etwas ist, dass ihnen ein gutes Gefühl gibt. Sie wollen nicht glauben, dass sie Teil eines Problems sind. Sie haben diese schönen Kindheitserinnerungen an das Thema. Das habe ich auch gemerkt, als ich Unterstützer für meinen Film gesucht habe. Wenn ich das Projekt vorstellen wollte, waren viele interessiert, aber sobald sie mitbekommen haben, worum es ganz konkret gehen sollte, wollten sie den Film nicht mehr unterstützen. Sie sagten: „Ich habe so schöne Erinnerungen an Winnetou“.

Eines meiner Spezialthemen als Psychologe ist Trauma. Ich arbeite in Deutschland, weil es hier viele undiskutierte Traumata gibt. Vor allem bei der Generation, die den Zweiten Weltkrieg als Kinder erlebt hat. Viele wünschten sich eine Fluchtmöglichkeit von so vielen Dingen und das hier war etwas, das ihnen wirklich gefiel. People of Colour und Natives verstehen so etwas eigentlich. Aber bitte, tut es nicht auf diese Weise, sagen wir. Sie antworten: Doch, wir wollen das aber so machen.

Und das ist es, wo der Rassismus ins Spiel kommt. Weil sie die Macht haben, damit weiterzumachen. Jedes Jahr erscheinen so viele Artikel über Indianer-Hobbyismus. Über Leute, die jeden Sommer in ein Camp fahren und die Ferien über so tun als seien sie Natives. Oder Leute, also Erwachsene, die sich jedes Jahr zum Karneval als Indianer verkleiden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ist das wie ein Fetisch?

Ja. So viele von diesen Geschichten sind so verrückt und extrem. Die Leute realisieren nicht, wie extrem, das ist. Das sind ganz normale Leute in der Gesellschaft. Sie haben diese Überzeugung, dass sie die „echten Indianer“ der Gesellschaft gegenüber repräsentieren. Dabei ist es eigentlich wie Blackfacing. Auf der anderen Seit gibt es so gut wie nie Medienberichte über Deutsche, die auf wirklich positive Weise mit echten Native Americans arbeiten. Und die gibt es. Ich habe übrigens schon Todesdrohungen von Hobbyisten bekommen, weil ich sie kritisiert habe. Sie fühlen sich dann verletzt und reagieren sehr aggressiv.

Viele Eltern, gerade gebildetere, legen Wert darauf, ihre Kinder ohne Stereotype und Klischees zu erziehen – und dann schaffen sie es doch nicht. Warum ist es so wichtig, darauf zu achten?

Die Eltern verpassen es, echte Vielfalt, aber auch Inklusion einzuführen. Und das bedeutet, dass die Gesellschaft so bleibt wie sie ist. Natives war es nie erlaubt, sich selbst zu repräsentieren. Wenn alles so weitergeht wie bisher, ändert sich auch nichts daran. Sie werden nicht gehört. Aber das verstehen viele nicht. Es begrenzt die Weise, in der wir gesehen werden. Es bleibt diese Idee, als sei es eine Art Beruf Native American zu sein.

Wenn Leute meinen Namen hören, denken sie automatisch, dass ich Tänzer bin.

Red Haircrow, Psychologe, Pädagoge, Filmemacher

Für mich hat das etwa zur Konsequenz, dass ich weiterhin nicht ernst genommen werde, wenn ich mich für Jobs bewerbe, die zu meiner wissenschaftlichen Ausbildung als Psychologe passen. Ich bin 14 Jahre zur Universität gegangen. Aber wenn ich mich hier in Deutschland bewerbe, sagt man mir, ich könnte nicht als Psychologe arbeiten, weil es hier nur wenige oder keine Natives oder andere PoC als Klienten gibt. Man traut mir nicht zu, dass ich meine Fähigkeiten für andere Leute einsetze. Das begrenzt mich und andere. Es ist für viele schwer, die Idee loszuwerden, dass ich etwas tun könnte, das nicht dem Stereotyp entspricht. Meistens habe ich deshalb als Koch gearbeitet und zu Vorträgen werde ich nur eingeladen, wenn es um Natives geht.

Wenn Leute meinen Namen hören, nehmen sie oft automatisch an, dass ich Tänzer bin. Dann mache ich meist einen Witz darüber, dass ich höchstens in meinem Büro um meinen Schreibtisch tanze. Dann werden viele wütend, weil sie den Witz nicht kapieren. Das lustige daran ist: Obwohl mein Name so nach Native American klingt, stammt er nicht daher. Es ist die englische Schreibweise eines französischen Namens. Viele Natives heißen übrigens schlicht „Smith“, weil etwa die Apachennamen so schwierig für die Weißen waren, dass sie ihnen einfache Namen gaben.

Ganz praktisch gefragt: Was macht man beim Vorlesen, wenn man plötzlich auf das Wort „Indianer“ stößt – und auf die zugehörigen Klischee, auch die positiven, oder pseudopositiven?

Das ist eine gute Gelegenheit, Kindern das Problem zu erklären: Es gab auch andere Indianer. Einige mögen die Bezeichnung nicht. Aber ich würde das Wort „Indianer“ vorlesen und erklären. Kinder haben oft eine großartige Herangehensweise an solche Dinge. Sie stellen dann einfach die richtigen Fragen.

Wo kriegen Eltern die richtigen Infos her, um ihren Kindern alles zu erklären? Und gibt es gute Kinderbücher zu dem Thema, die keine Klischees reproduzieren?

Das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil gute Bücher von Natives kaum ins Deutsche übersetzt wurden. Ich und andere Natives haben schon versucht, mit deutschen Verlagen zu sprechen, aber dann bekommen wir zu hören: Nein, wir haben genügend gute Bücher zu dem Thema. Es gibt aber kein gutes deutsches Kinderbuch über Native Americans. Ich fordere in meinen Workshops in Kitas oft die Erzieher auf, dass wir mehr zusammenarbeiten sollten, um gute Bücher zu dem Thema übersetzt zu bekommen.

Ein Verlag fragte mich maI, welche Wörter und Redewendungen man über Natives nicht mehr verwenden sollte. Aber die Frage ist schon falsch. Wir brauchen kein Buch darüber, was man nicht sagen sollte. Es geht ganz grundlegend darum, anderen gegenüber Respekt zu zeigen. In meinem Film gibt es zum Beispiel das Interview mit Hildegard, die von den Erfahrungen ihrer Tochter berichtet, deren Vater ein Native ist. Sie wurde in der Schule oft „Pocahontas“ genannt und es störte sie furchtbar. Von Lehrern bekam sie aber immer nur zu hören, sie müsse einfach damit fertig werden.

Da fehlt doch der Respekt. So eine Reaktion ignoriert den Schmerz und lehrt andere Kinder, dies ebenfalls zu tun. Solche Erlebnisse haben wir ständig. Es ändert sich nur etwas, wenn wir den Kindern schon sehr früh kritisches Denken beibringen und dass man anderen hilft.

- Hochschulen

- Indien

- Kinderbuch und Jugendbuch

- Kunst in Berlin

- Lehrer

- Schule

- USA

- Zweiter Weltkrieg und Kriegsende

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false