© Illustration: Hau Le

Viel zu schade zum Wegwerfen: Ein Kassenbon, ein Seitensprung und das glückliche Ende

Seit Januar sind Kassenzettel Pflicht – und ein Ärgernis. Doch sie können auch wunderbare Erinnerungsstücke sein: an prägende Reisen und verhängnisvolle Drinks.

Lästige Papierverschwendung? Nein, Bon amour! Diese Bons werden immer wieder hervorgeholt und angefasst – aber ganz bestimmt nicht weggeschmissen!

Konspirative Küsse

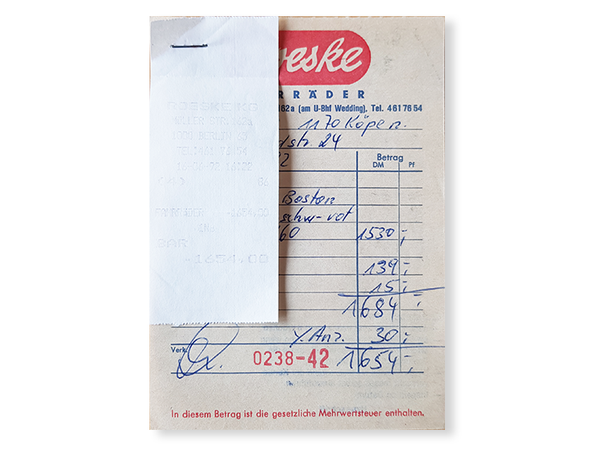

Der Ort war zwei, drei Nummern zu groß für uns: Bayrischer Hof in München, Fünf-Sterne-Hotel mit Drei-Sterne-Restaurant und einer Tiki-Bar im Keller. Aber für unser erstes Date schien er uns absolut angemessen. Lange kannten wir uns noch nicht. Ziemlich genau 72 Stunden vorher hatten wir uns in einem Club angequatscht. Und 71 Stunden vorher zum ersten Mal geküsst. Am Ende dieser Nacht hielt das Taxi vor meiner Haustür und Silke drückte mir einen ihrer Klimperohrringe in die Hand, als Pfand.

© privat

In die Tiki-Bar kam Silke in einem Ballon-Rock und Glitzerpantoletten aus Indonesien. Ich hatte das Versprechen gebrochen, mich in meinen alten Konfirmationsanzug zu zwängen. Wir hatten je drei Cocktails getrunken. Silke aß Dim Sum, ich war vorher bei McDonald’s (zwei Cheeseburger), weil ich mich vor der Rechnung fürchtete. Die haben wir dann um 1.41 Uhr bar bezahlt. Zum Glück ist sie kein Thermodruck, wie man ihn heute oft bekommt, wenn man einen Bewirtungsbeleg braucht. Die verblassen so schnell.

Es war ein aufgekratzter, lustiger, romantischer und auch heimlicher Abend. Damals steckten wir beide noch in Beziehungen (sorry!). Heute sind wir zehn Jahre verheiratet und haben zwei Kinder. Der Bon steht mittlerweile eingerahmt im Wohnzimmer. Silke hatte ihn beim Ausmisten entdeckt und mir zum Hochzeitstag geschenkt. Felix Denk

© privat

Treuer Trekken

Den Laden gibt es längst nicht mehr, ich habe inzwischen das Abi, eine Familie und das dritte eigene Auto – aber das Fahrrad zum Bon tut immer noch seinen Dienst. Mehr als 50 000 Kilometer zwischen Polarkreis und Pyrenäen hat es auf der Uhr, einen Großteil davon im rauen Berliner Stadtverkehr. Statistisch müsste es längst geklaut worden sein, aber Statistik heißt eben auch, dass man Glück haben kann.

Das Rad war die Erfüllung meines größten Konsumtraums (vor der Währungsunion 1990 hatte ich keine und seitdem nur noch kleinere). 1530 D-Mark waren für mich als Zehntklässler echt viel Geld, dazu noch der Computer für 139 Mark. Aber es musste dieses rot-schwarze Edeltrekkingrad von Peugeot sein und dieser weltsensationell kabellose japanische Computer, der übrigens ebenfalls noch funktioniert. Nur in der S-Bahn spinnt er manchmal, weil darin offenbar Elektrosmog herrscht, der ihm nicht bekommt. Außerdem kann er nur bis 9999,9 Kilometer zählen. Konnte ja niemand wissen, wie weit wir zusammen herumkommen würden. Stefan Jacobs

© privat

Katou aus Chatou

Ein weißer Fleck oder vielmehr: ein halber weißer Fleck. Auf halber Strecke durchgerissen, ein halbes Nichts, umrahmt von blauer Füllertinte. Viel zu ordentliche Schreibschrift, auf halber Strecke zwischen Kindheit und Karriere. Lauter fremde Worte, was mehr am Inhalt liegt als am Französisch. Wer ist die Person, die das alles dort hineingeschrieben hat in dieses dicke weiße Ringbuch mit der Aufschrift „Paris“?

Unvorstellbar heute, dass ich damals jeden Schnipsel gesammelt habe, Tickets, Tränen, Trocadéro. Ein Lebensjahr in einem Buch. Etwas Ordnung im Chaos, das entsteht, wenn man das erste Mal wirklich weg ist, ohne Freund und Freunde, Mama und Mut. Eine Sprache wirklich lernen, nicht wie beim Vokabelabschreiben in der Schule, wo ich immer erst die ganze Spalte in der einen Sprache ausfüllte und dann die andere in der anderen, als stillen Protest gegen die Dämlichkeit der Aufgabe. Auch in Sachen Widerstand lernt man dazu.

Fast 20 Jahre später ist das Buch voller halber Weißräume. Weiß, weil die Druckerschwärze dem Erinnern nicht standhält; halb, weil Katou aus Chatou die anderen Hälften in ihr dickes Buch klebte. Wo waren wir an diesem Tag im November 2001? Zumindest das Wort „Conti“ habe ich in Vorahnung der im wahrsten Sinne verblassenden Erinnerung winzig klein in die abgerissene Ecke notiert, mein zukünftiges Ich würde die Botschaft schon kapieren. Oder etwa nicht? Keine Adresse, kein Betrag, keine Spur von der doppelten Buchführung auf der Zielgeraden des Francs, der einen Monat später für den Euro verschwand. Mais quel horreur, sagte der Gastvater. Keine Ahnung ob Café au Lait oder Croque Madame, ob Thé oder Tartiflette, ob Ricard oder Roquefort, es war wohl kein besonderer Ausflug.

Nur ein halbes Puzzleteil im Buch der Leerstellen, die sich ein halbes Leben später zu einer ganz großen Erinnerung zusammenfügen. Die Bons hätte es dafür nicht gebraucht. Katou ist schließlich noch da. Anke Myrrhe

© privat

Big Bratapfel

Ich war nie deutscher als zu der Zeit, in der ich in den USA studiert habe. Jeden Sonntag habe ich „Tatort“ geschaut, Mediathek sei Dank, und jedem, der es hören wollte, Peter Fox’ „Schwarz zu blau“ vorgespielt, die Hymne meiner Stadt. Nie hätte ich gedacht, dass ich es als Arbeiterkind bis nach Amerika schaffen würde. Doch nach vielen Überlegungen, lang erspartem Geld und einem Kredit, den ich heute noch abzahle, wurde mein Traum wahr.

Es war die vielleicht schönste Zeit meines Lebens. An einen Abend erinnere ich mich noch besonders: Nachdem ich schon einige Monate in den USA gelebt hatte, spazierte ich mit Freunden an einem Novembertag durch das eiskalte Chicago. Schon von Weitem sahen wir die kleinen Holzhäuschen mit den Spitzdächern und Lichtern und dachten, das kommt uns doch bekannt vor.

Und tatsächlich: Mitten in Chicago gibt es einen echten deutschen Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Schokoweintrauben und dem Duft von Bratapfel. Neben Weihnachtsbaumschmuck und Faltsternen verkaufte eine Frau aus Thüringen Milka-Weihnachtsmänner, Lebkuchenherzen und gebrannte Mandeln. Ein Stück Heimat, 7.000 Kilometer von Berlin entfernt. Wie tief man verwurzelt ist, merkt man erst in der Ferne. Katharina Fiedler

© privat

Dinner beim Diktator

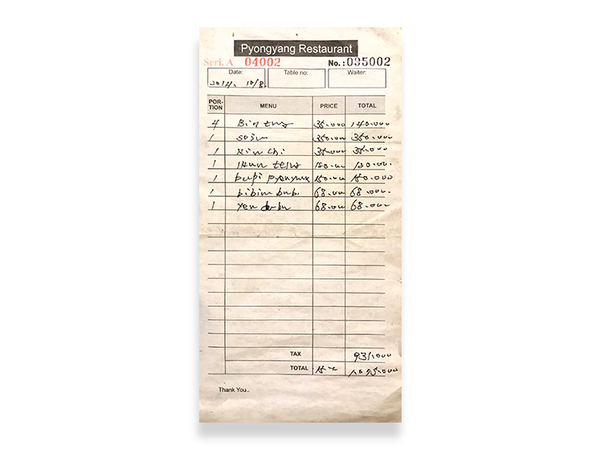

Ein Essen für 1,3 Millionen. So steht es auf der Rechnung, die in meiner Küche hängt. Ein einfaches Stück Papier, Bon-Nummer 095002, ausgestellt am 5. Oktober 2014. Ein Dinner für drei Personen, 1,3 Millionen indonesische Rupiah, umgerechnet knapp 100 Euro. Handschriftlich steht dort, was man bekommt: Bintang, Kimchi und Naengmyeon, zähe Buchweizennudeln in kalter Fleischbrühe, abgeschmeckt mit Essig und Senf.

Was es außerdem gibt: den Einblick in ein mir unbekanntes Land. Das „Pyongyang“ im Süden der indonesischen Hauptstadt Jakarta gehört zu einer Kette nordkoreanischer Restaurants. Es gibt sie vor allem im südostasiatischen Raum, in China, in Ulaanbaatar und Wladiwostok. Es heißt, die Restaurantkette gehöre zum berüchtigten „Büro 39“, einer geheimen Behörde, die Devisen für die Kim-Familie anhäuft. Das gesamte Personal ist aus der Diktatur importiert. Vier Kellnerinnen, alle Anfang 20, stehen Spalier. Englisch sprechen sie nicht, Indonesisch nur rudimentär. Dafür falten die Kellnerinnen die Serviette auf und legen sie dem Gast auf den Schoß.

Eine Art Vorspiel? Es gibt noch einen ersten Stock, eine Galerie, von der einzelne Räume abgehen. Es gibt Gerüchte über diese Etage. Das am häufigsten wiederholte: Es sei ein Bordell. Ich jedenfalls darf mit meiner Kamera nicht hinauf. Wie überhaupt alle meine Fragen mit einem Nein beantwortet werden.

Heute kann ich mich in der heimischen Küche beim Kartoffelkochen in die weite Welt träumen und trotzdem froh sein, dort zu sein, wo ich bin. Dominik Drutschmann

© privat

Mehr Metallica

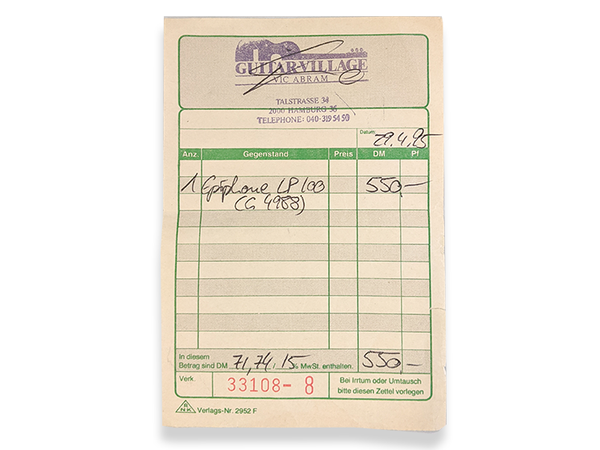

Hamburg im April 1995: Kurt Cobain war seit einem Jahr tot, China ein Entwicklungsland, das Internet kannten wir vom Hörensagen. Anstatt fürs Abi an unserer Jesuitenschule zu pauken, verbrachten wir vier unsere Freizeit zwischen den Rockerclubs auf St. Pauli und dem Bandproberaum im Wandsbeker Gehölz. Dort hatten wir mit zwei anderen Bands ein einst städtisches Toilettenhäuschen umgebaut, um dort laut aufzudrehen.

Weh am Mikro, Matthias am Bass, Sten the Man an den Drums und ich an der Gitarre waren „Karma Overdrive“ – und auch Dank des Ledersofas und den Biervorräten im Bandraum unfassbar beliebt. Dass der ganz große Durchbruch nicht sofort einsetzte, lag natürlich nicht an mangelndem Talent oder Ehrgeiz, sondern an meiner damaligen Gitarre, einer billigen Stratocaster-Kopie. Die war zu sehr Eric Clapton, zu wenig Metallica.

Also kratzte ich 550 Mark von meinem im Getränkemarkt verdienten Geld zusammen, um mir eine Epiphone Les Paul 100 zu kaufen, einen Lizenznachbau der mindestens viermal so teuren und weltberühmten Les Paul von Gibson. Ich kaufte sie in Vic Abrams „Guitar Village“ in der Talstraße auf St. Pauli, die für ihre Gay- und Fetisch-Clubs bekannt war, direkt um die Ecke vom einstigen Star-Club, wo die Beatles ersten Ruhm errangen. Ich spiele dieses Instrument noch heute, habe in 25 Jahren aber mehr als den doppelten Kaufpreis in Reparaturen investiert. Es hat sich gelohnt: Mein Durchbruch als Rockstar steht unmittelbar bevor. Kevin P. Hoffmann

Der richtige Rahmen

Ein Ausstellungsposter von Gerhard Richters „Seestück“ aus dem Jahr 1970 wollen wir aufhängen. Der freundliche Mann im Laden nickt. Er habe da noch einen alten, etwas zu großen Holzrahmen hinten in der Kammer. Den könnte er mir zuschneiden. Für 100 Euro. Tatsächlich: Der Rahmen hat genau den Braunton, den ich suche, passend zur Kommode in unserem Schlafzimmer.

Unser Schlafzimmer. Unsere gemeinsame Wohnung. Es ist das erste Mal, dass ich das Zusammenleben mit einem festen Freund wage. Wird es gut gehen?

Aufgewachsen bin ich mit drei Schwestern in einer nordrhein-westfälischen Kleinstadt. Zog nach dem Abitur nach Münster, später nach London und Berlin. Zehn Jahre lang lebte ich in WGs. Was für eine Zeit! Da war Ralf, der seine Zimmertür nachts aufließ, weil er nicht lüften wollte. Seinen Geruch mochte er trotzdem verteilen. Ich wohnte mit meinen engsten Freundinnen zusammen. Mit Hugh, dem DJ. Mit einer, die wütend wurde, als Hugh das Gefrierfach abtaute. Ob er denn nicht ihre Drogen gesehen habe, bevor er zur Biotonne runterging? Verdammt!

Es waren wilde, nervige, tolle Jahre. Und die sollen jetzt vorbei sein? Was, wenn Daniel und ich uns streiten und uns nicht ein paar Tage voneinander erholen können? Was, wenn wir doch komischer sind, als wir denken? Ich hänge mit Daniel den Rahmen auf. 507 Tage ist das jetzt her. Seitdem haben wir gestritten. Nicht nur einmal wegen Bildern. Und doch. Jeder Tag war wunderschön, war mehr zu Hause als jede Wohngemeinschaft davor. Marie Rövekamp

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: