© Roman März

Alles original, nichts fake in der Akademie der Künste: Die Faszination des Echten

Die Akademie der Künste zeigt in der Ausstellung „Out of the Box“ Paradestücke aus ihrem einzigartigen Archiv, das seit 75 Jahren wächst. Vom Nachlass Bertolt Brechts über den von Günter Grass und Anna Seghers bis zu Elke Erb.

Stand:

Bandsalat. Ein Wort, das eigentlich auch ins Archiv gehört. Im Zeitalter digitaler Audiodateien gibt es ihn nicht mehr, den Supergau der Tonbandverhedderung, der in 80er Jahren noch liebevoll selbst aufgenommene Musikkassetten zerstörte.

In einem Nebenraum der großen 75-Jahre-Archiv-Jubiläumsschau „Out of the Box“ in der Akademie der Künste (AdK) lässt er sich an diesem Nachmittag begutachten: der Bandsalat eines Tonbands der DDR-Firma Orwo, Typ 106, oft bei der Aufnahme von Amiga-Schallplatten eingesetzt.

© Günter Grass, VG Bild-Kunst Bonn 2025, Foto: Roman März

René Engelmann ist Museologe, Medienarchivar und Spezialist für Digitalisierung, einer von 85 Mitarbeitenden des AdK-Archivs. Er führt beim Werkstattgespräch vor, wie aus so einem wirren Haufen, dessen Anfang er vorsichtig herausfummelt, einige Meter lang zieht, markiert, abschneidet und Stück für Stück wieder auf eine Spule fädelt, ein „Digitalisat“ wird. Also ein digital archivierbares historisches Dokument.

Was mitunter unter Zuhilfenahme eines auf 58 Grad erhitzbaren Obstdörrgeräts geschieht, wie Engelmann weiß. Zuletzt habe er Audios des Schriftstellerverbandes der DDR auf ähnliche, ganz offensichtlich Sorgfalt und Zeit benötigende Art archiviert, erzählt der Mann in Jeans und Basecap. Davor beispielsweise den Audiobestand aus dem Nachlass des Theaterrevolutionärs Christof Schlingensief.

Sieht man solchen Archivaren bei der Arbeit zu, mit der Nachlässe gesichtet, sortiert, aufgearbeitet und für die Zukunft zugänglich gemacht werden, spürt man, wie viel Knowhow, Hingabe und Leben in den zu Unrecht als verstaubt geltenden Archivboxen und Rollregalen steckt.

1400 Einzelsammlungen von Künstlerinnen und Kulturinstitutionen machen das AdK-Archiv zur bedeutendsten interdisziplinären Sammlung zur Kunst und Kultur der Moderne im deutschsprachigen Raum. Entsprechend repräsentativ fällt die Schau der Paradestücke in den hohen Ausstellungsräumen am Pariser Platz aus.

© Akademie der Künste / Roman März

Es sind aber auch Preziosen, über die Archivdirektor Werner Heegewaldt wacht. Vom niedlich mit Bedienungshinweisen beklebten Laptop der Lyrikerin Elke Erb, der gleich im ersten Kapitel „Arbeit am Gedächtnis“ steht, über den Künstlerkoffer von Otto Dix, in dem er auch ein Abreißkalenderblatt vom 17. Juni 1953, dem Tag des Volksaufstandes in der DDR, verwahrt hat, bis zu Bertolt Brechts stattlichem „Manuskriptschränkchen“, in dem seine Fassung des Mackie-Messer-Songs aus der 1928 uraufgeführten „Dreigroschenoper“ noch „Sonntagnachmittag in Soho“ heißt.

Die „Aura des Objekte“ muss Heegewald beim Rundgang nicht groß beteuern. Beim anrührenden Anblick des Manteltaschen-Archivs des exilierten jüdischen Schriftstellers Arnold Zweig, dessen Werkverzeichnis 496 Papierkärtchen in einer Streichholzschachtel und einer Metalldose umfasst. Oder auch beim Betrachten der Liebesbriefe von Anna Seghers an ihren Verlobten und des spacigen „Nullstrahler“, einer rotierenden Lautsprecherkugel von Hermann Scherchen aus den 50er Jahren, spürt man sie unmittelbar.

© Otto Dix, VG Bild-Kunst Bonn 2025, Akademie der Künste, Foto: Roman März

Über sie hat Walter Benjamin in seinem Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ nachgedacht, den er 1935 im Pariser Exil verfasste. Und am Pariser Platz liegt nun ein kleines Blättchen mit der steilen Handschrift des Kulturphilosophen und dem Logo von San-Pellegrino-Mineralwasser unter Glas, dessen Überschrift „Was ist Aura?“ es als Notat für den berühmten Text ausweist.

Authentische Informationen für alle

Dass man sich gerade in Zeiten von Fake News und KI für Archiviertes interessieren sollte, liegt für Werner Heegewaldt auf der Hand: „Archive liefern die Gewähr für authentische Information“, sagt er. Hier sei alles echt, alles authentisch. „Wir sind in einem Big Brother-Zeitalter angekommen, aber im Archiv kann man das Original überprüfen.“ Was im AdK-Archiv, dessen Lesesäle kostenlos zugänglich sind, fortlaufend Studenten und Forscherinnen tun. Das Haus arbeitet unablässig an der digitalen Vermittlung vieler Künstlernachlässe, in denen sich unter digital/adk.de stöbern lässt.

© Klaus Staeck, VG Bild-Kunst, Bonn 2025, Akademie der Künste, Foto: Roman März

Hier ist auch Gründervater Heinrich Mann digital vertreten, dessen Exil-Archiv, die ramponierten „Amerika-Kartons“, in der lebendig gestalteten Schau als Fotowandtapete dienen und vom zerbeulten Zustand mancher Nachlässe sprechen. 1950 wird in der frisch gegründeten Deutschen Akademie der Künste in Ost-Berlin das Heinrich-Mann-Archiv gegründet, das als Grundstein für das spätere gesamtdeutsche Archiv der 1993 fusionierenden Ost- und West-Akademien fungiert.

Ablesen, wie ein Kunstwerk entsteht

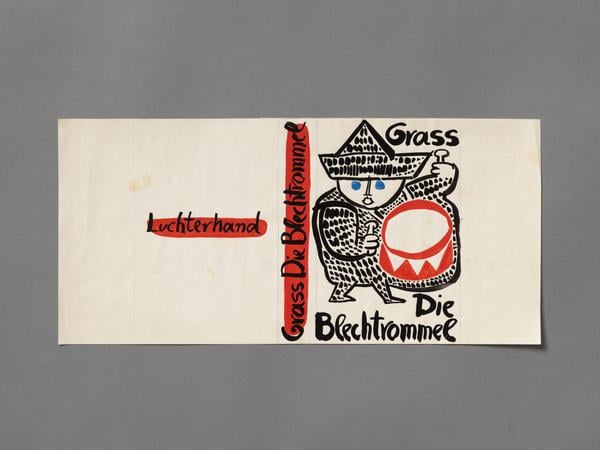

Die Arbeitsweise von Künstlern wie auch die Entstehung einzelner Arbeiten, lässt sich an Archivalien genauso ablesen wie deren Rezeption. Im Fall von Günter Grass etwa durch den Arbeitsplan für den Roman „Die Blechtrommel“, der mit seinen geänderten Kapitelnamen so gar nicht nach Schreiben als genialische Eingebung, sondern nach harter Arbeit aussieht.

Oder an dem witzigen Tischtuch-Plan ihrer Ideen für die neue Berliner Mitte, den die Architekten Hans Scharoun und Alvar Aalto 1958 „zum Entsetzen des Oberkellners“ auf eine Damastdecke des Hotels am Zoo zeichnen.

© Marie-Laure Briane

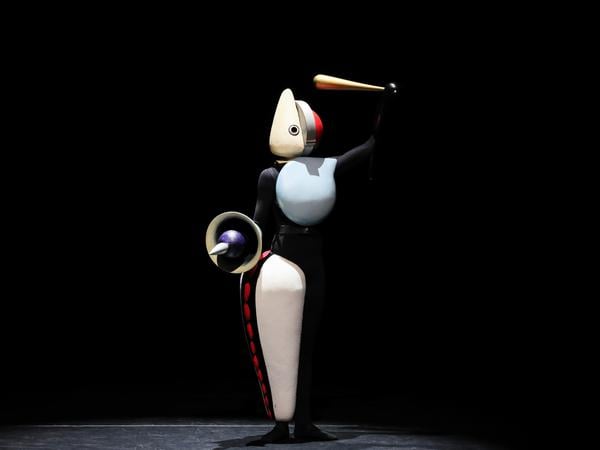

Unmöglich, all die Geschichten zu den 75 Schmuckstücken zu erzählen, die das AdK-Archiv aus seinen Magazinen herbeigetragen hat. Ein Beispiel dafür, dass sie nicht nur museal dargeboten, sondern nach wie vor Gegenstand der lebendigen Auseinandersetzung mit einem künstlerischen Werk sind, ist „Der Abstrakte“, eine Bühnenfigur aus Oskar Schlemmers „Triadischem Ballett“ von 1922. 1977 rekonstruiert, tourte diese Tanzproduktion bis nach China und war mitsamt dieser Figur erst vor ein paar Monaten in München zu sehen. Gegen Leihgebühr, versteht sich.

Nach so viel Kulturgeschichte und großen Namen, ist es Zeit, Werner Heegewaldt nach den Niederungen des Archivalltags zu fragen. Schließlich hört man in Zeiten der Erderwärmung immer häufiger von Schädlingsproblemen in wertvollen Museumsbeständen und Bibliotheken. Wie steht es damit im AdK-Archiv? 2013 habe es einmal einen Brotkäfer-Befall gegeben, erinnert sich der Direktor. „Die kamen wohl durchs Fenster.“

Seitdem waltet in den Magazinen das „Integrated Pest Management“. Es reicht von Kunststoff- statt Holzpaletten bis zu Stickstoffkammern, durch die jeder neu ins Haus kommende Nachlass wandert. Insekten können Archivalien wie Nam June Paiks Videoarbeit „Der Dom als Medium“ oder den längst als Datensatz einlaufenden Arbeiten anderer audiovisueller Künstlerinnen wenig anhaben. Was das Bemühen um deren digitale Haltbarkeit nicht weniger aufwendig macht.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: