© Galerie Berinson

Auf Wanderschaft: Die Bilder von Johannes Molzahn sind ein Entdeckung

Seine Malerei changiert zwischen Figuration und Abstraktion: 1937 emigrierte Johannes Molzahn in die USA – das hat sein Werk nahezu unsichtbar gemacht.

Stand:

Ernst blickt er drein, ein wenig suchend und mit entschlossener Mundpartie. Um 1911 malt sich Johannes Molzahn mit Hut und Krawatte. Vor einem Streif von Haufenwolken künden der Duktus und das kühle Blau des Himmels sowie die Tracht von seiner Verehrung des späten Impressionisten Ferdinand Hodler; aber ebenso vom künstlerischen Talent des knapp Zwanzigjährigen.

Seit rund drei Jahren ist Molzahn, 1892 in Duisburg geboren und aufgewachsen in Weimar, in der Schweiz auf Wanderschaft. Er verdingt sich als gelernter Grafiker und Fotograf, stößt zum Kreis um Otto Meyer-Amden, wo er Freundschaft mit Willi Baumeister, Johannes Itten oder Oskar Schlemmer schließt.

Das Selbstbildnis (Preis auf Anfrage) bildet den zeitlichen Auftakt zur Ausstellung in der Galerie Berinson, die ansonsten mit Druckgrafik (ab 4000 Euro) und Ölgemälden (30.000- 240.000 Euro) ab 1920 einen fast retrospektiven Überblick über das Werk des zwischen Abstraktion und Figuration changierenden Malers gibt, der stilistisch nicht auf einen Nenner zu bringen ist.

Vom Futurismus inspiriert

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs kehrt der Autodidakt nach Weimar zurück, bezieht sein erstes eigenes Atelier, wird jedoch bald als Soldat eingezogen. Noch im Kriegsjahr 1917 stellt der tonangebende Berliner Avantgarde-Vermittler Herwarth Walden ihn zum ersten Mal in seiner Galerie „Der Sturm“ aus.

© Galerie Berinson

Die Nachkriegszeit verbringt Molzahn zunächst wieder in Weimar, wo er enge Beziehungen zum Bauhaus unterhält, sich Künstlervereinigungen wie dem „Arbeitsrat für Kunst“ und der „Novembergruppe“ anschließt. Frühe Gemälde aus dieser vom Futurismus inspirierten Phase sind in der Ausstellung nicht zu sehen, doch zeugen exzellente Druckgrafiken von diesem Fortschritt und Technik feiernden Periode, darunter die komplette „Zeit-Taster“-Mappe, sechs Radierungen, die 1921 von Alfred Flechtheim verlegt wurden.

Wolken und Flügel

Bilder wie „Kosmische Komposition“ oder „Übertierchen“ transformieren Bauteile und Versatzstücke aus der Welt der Mechanik und Technologie in ein abstraktes Formenvokabular. Parallel zu seiner Berufung an die Kunstgewerbeschule in Magdeburg arbeitet Molzahn in den zwanziger Jahren als Gebrauchsgrafiker, vermehrt fließen typografische Elemente in seine Malerei ein.

Ein eindrückliches Beispiel bietet „Armariolo in Antisma“ von 1931, dessen Protagonisten Schriftzeichen sind und die Komposition der Faltungen zwischen Spruchband und Leporello an eine Arche in tiefen Gewässern erinnert. Die titelgebenden Worte, die um die Polarität von Geist und Herz kreisen, stammen von der mittelalterlichen Nonne und Mystikerin Hadewych Blommaert.

So nimmt sich das quadratische Ölbild in den gedämpften Blau-, Türkis- und Erdtönen – durch das abstrahierte Wolken und Flügel ziehen, eine Maske und eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger – wie eine Meditation über das kryptische Begriffspaar aus, das Molzahn in insgesamt 13 Bildern verwendet hat.

Auch in „Der Turm der Männer“ ist ein solch indirekt religiöser Verweis nicht auszuschließen. Acht Figuren in labilem Gleichgewicht formieren sich zur athletischen Zirkusdarbietung. Urtypen von Robotern gleich, bäumen sich die fast identischen Duplikate vor einer mechanistisch gestalteten Landschaft auf. Nur eine Gestalt mit weiß schraffiertem Umhang und grünem, maskenartigen Antlitz schert aus. In betonter Diagonale scheint sie aus dem Turm zu fallen oder aber gen Himmel aufzusteigen.

Eine leichte, frische Brise

Das große Hochformat stammt aus dem Jahr 1933 und könnte zugleich eine Vorahnung der dunklen Massenbewegungen und Zeitläufte sein, die die Machtübernahme der Nationalsozialisten auslösen. Als prominenter Vertreter der Avantgarde wird Molzahn aus dem Staatsdienst an der Kunstakademie in Breslau entlassen, seine Werke werden beschlagnahmt und 1937 in der Ausstellung „Entartete Kunst“ diffamiert. Im Jahr darauf emigriert der Künstler in die USA und kehrt erst 1959 nach Deutschland zurück.

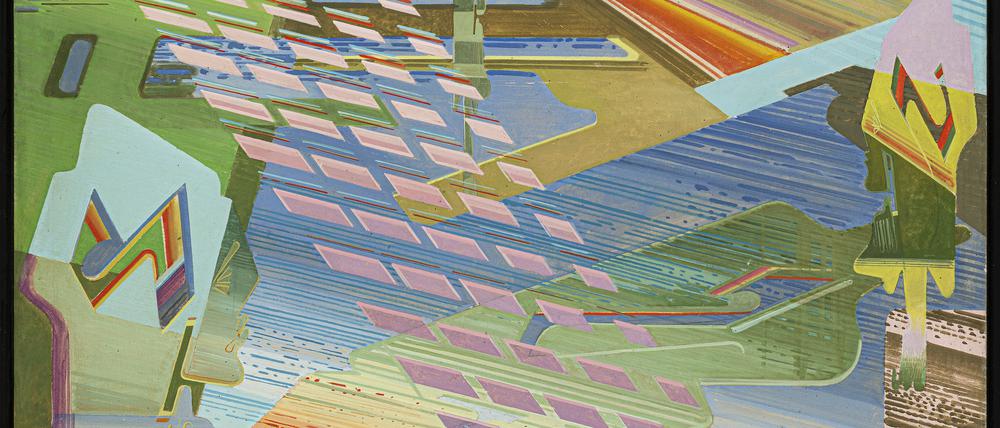

Welch tiefgreifende Wandlung das neue Lebensumfeld künstlerisch bewirkt, zeigen die fantastischen Arbeiten „Spatial Strata“ (Räumliche Schichten) und „The Fable of the Contortionist II“ (Die Fabel vom Schlangenmenschen) aus den 1940er-Jahren. Die Farben sind aufgehellt, pastellenes Rosa, Violett oder Blau prägen eine leichte und frische Stimmung. Die kühnen Perspektiven scheinen die unendlichen Weiten Nordamerikas und die urbane Vielstimmigkeit seiner Städte zu reflektieren.

Mag sein, dass es den diversen Stilwechseln geschuldet ist, dass der 1965 verstorbene Molzahn heutzutage zur eher vergessenen Moderne gehört. Galerist Hendrik Berinson gelingt eine spannende Wiederentdeckung.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: