© Nora Bibel

Letzte Chance Kunst!: Diese sieben Ausstellungen enden noch im Oktober

Im schnellen Ritt geht es durch Berlins Kunstlandschaft, damit Sie diese sehenswerten Ausstellungen nicht verpassen.

Stand:

Der Berliner Kulturkalender ist so gut bestückt, dass einem manchmal Zeit und Überblick fehlen. Dieses Mal nehmen wir für Sie die Zügel in die Hand und führen unsere Leser:innen direkt dahin, wo es jetzt noch was zu sehen gibt.

Welche Ausstellungen sich bis zum Monatsende besonders lohnen, lesen Sie hier.

1 Schockens Vermächtnis

„Denn auch das Gesicht verdient eine Erneuerung. / Die Wiederherstellung dessen, was die Zeit gestohlen hat – ohne Illusionen.“

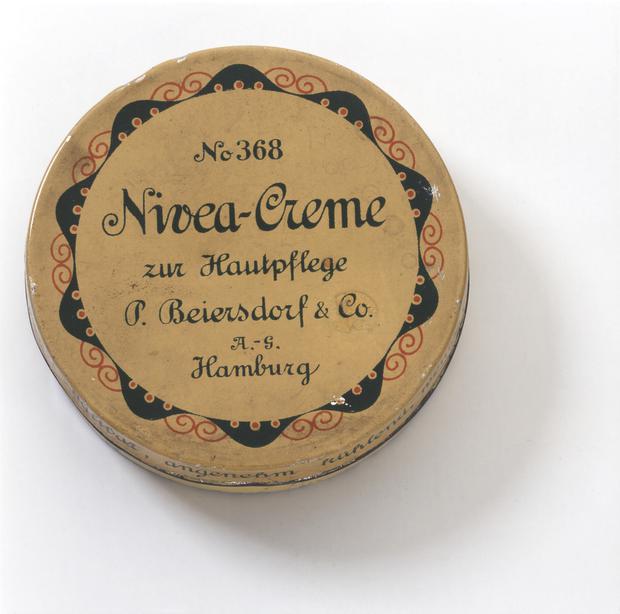

Mit diesen Worten beginnt der amerikanische Autor Joshua Cohen seinen Text über einen Nivea-Creme-Tiegel aus dem Jahr 1924. Genau so eine Dose dürfte auch in den Warenhäusern des Unternehmers und Verlegers Salman Schocken im Verkauf gewesen sein.

Cohen kommentiert anhand ausgewählter Exponate aus der Sammlung des Jüdischen Museums die Geschichte des Schocken-Verlags und stellt Fragen nach Fragen der (Wieder-)Aneignung und der Zugehörigkeit.

© Jens Ziehe/Jens ziehe

Die Ausstellung Inventur. Salman Schockens Vermächtnis erkundet sein kulturelle Erbe. 1933 verfügte er über 30 Warenhäuser, zudem hatte er 1931 den Schocken-Verlag gegründet. Ende 1933 wanderte Schocken nach Palästina aus.

Er erwarb die Zeitung Ha’aretz und gründete ein weiteres Verlagshaus. Die Audios zur Ausstellung gibt es via QR-Code. Daher empfiehlt es sich, Kopfhörer für das Smartphone mitzunehmen. (wei)

Eine vollständige Rezension der Ausstellung können Sie hier lesen.

2 Wenn Kunst die Sinne weckt

© © Neue Nationalgalerie - Stiftung Preußischer Kulturbesitz / David von Becker

„Ihr seid es, die jetzt meinen Gedanken Ausdruck verleihen, um daraus die Lebenserfahrung zu schöpfen, die ihr wollt“, erklärte Lygia Clark (1920-1988) im Jahr 1965 in einem Statement mit dem Titel „Art, Religiosity, Space-Time“.

Sie habe es immer fabelhaft gefunden, wenn ihre Kunst jemanden helfen konnte, sich auszudrücken, ist ein weiteres Zitat der brasilianischen Künstlerin. Eine subjektive, körperbezogene und sinnliche Kunsterfahrung war ihr ein Anliegen.

Ein zentraler Aspekt der Retrospektive in der Neuen Nationalgalerie liegt daher auf dem interaktiven Ansatz in Clarks Werk. Sie gilt als Hauptvertreterin der 1959 in Rio de Janeiro initiierten Bewegung des Neoconcretismo.

Wie der Bossa Nova zu dieser Zeit die Musik revolutionierte, schlug der Neoconcretismo eine neue Richtung ein, verband formale Strenge mit Sinnlichkeit.

Die Schau zeigt 120 Kunstwerke von den 1940er bis 1980er Jahren, darunter eigens angefertigte Repliken, mit denen die Besucher interagieren können. (wei)

Eine ausführliche Rezension können Sie hier lesen, zu einem Gespräch mit der Kuratorin der Ausstellung kommen Sie hier.

3 Berliner Bohème der Goldenen Zwanziger

© Marta Astfalck-Vietz/VG Bild-Kunst, Bonn 2025

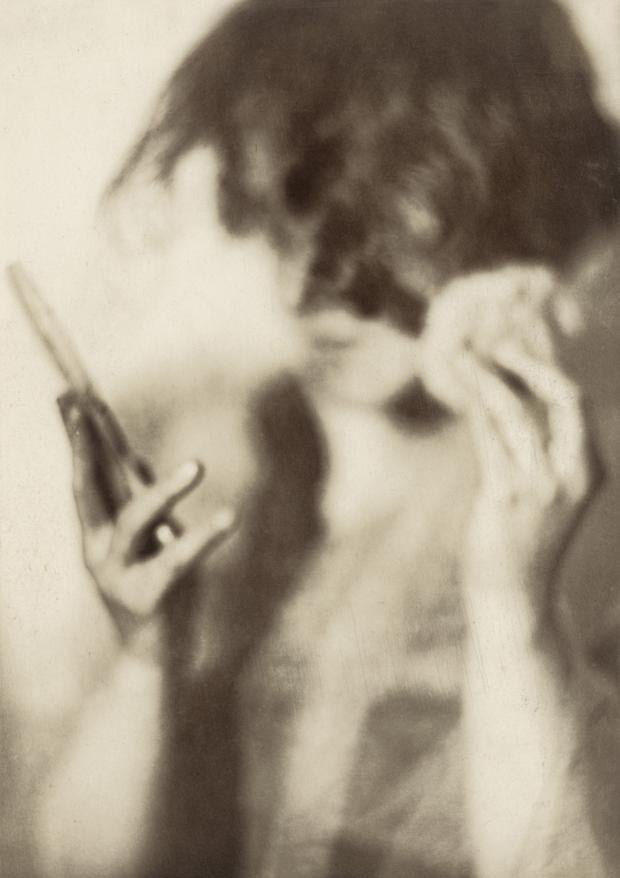

Zwischen Eleganz und schrägem Humor schillert das fotografische Werk von Marta Astfalck-Vietz (1901–1994). In den sogenannten Goldenen Zwanzigern zählte sie zur Avantgarde, porträtierte die Berliner Bohème und karikierte die Geschlechterrollen in der Weimarer Republik.

In der Zeit des Nationalsozialismus arbeitet Astfalck-Vietz eher kommerziell „unter dem Radar“, um den Widerstand und jüdische Mitbürger unterstützen zu können.

Ab 1936 sieht es so aus, als ginge sie künstlerisch in die innere Emigration. Akribisch aquarelliert sie Pflanzen – bis an ihr Lebensende. Parallel eröffnet heute die Ausstellung „Hero“ von Monira Al Qadiri.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ihre Auseinandersetzung mit den sozio-kulturellen, ökologischen und politischen Dimensionen der globalen Ölindustrie ist ein komplexes Zusammenspiel aus Skulptur, Klang, Video und Malerei.

Ein wiederkehrendes visuelles Element ist die Farbe Rot. Sie verweist auf das hochtoxische Biozid TBT, das im Schiffbau in Antifoulingfarben vorkommt und massive Schäden in marinen Ökosystemen verursacht. (ipa)

Eine längere Rezension können Sie hier lesen.

4 Alles fließt zusammen

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Yuval Baer, der mit dem Büro YBGSNA als Architekt in Jerusalem etabliert ist, sinniert gerne über Entgrenzungen. Sein Beruf fordert stabile Wände, doch als Theoretiker und Gründer eines zweiten, jungen Büros namens BAER Architecture and Urban Design lässt Baer seiner Fantasie freien Lauf.

Ein Ergebnis dieses von konkreten Zwängen befreiten Denkens ist die Video-Installation „Flüssige Matrix“. Ein immersiver Raum aus farbintensiven Bildern, mit denen Yuval Baer 2021 während der Architektur-Biennale schon in Venedig vertreten war.

Seinen zweiten Auftritt im Ausstellungsraum The Ballery hat er fortentwickelt. Aus Bildern der vier platonischen Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft generiert sich aktuell eine All-over-Projektion, die mithilfe des Video-Künstlers Maor Michaelove entstanden ist.

Das Sound-Design hat Ziv Oribarashi abgemischt, die Bildideen zu den Kaskaden aus wechselnden Impressionen stammen von Baer. Zusammen wird es zum optischen Rauschen aus Farben und liquiden Formen, das einem langsam den Boden unter den Füßen wegzieht.

Ein bisschen fühlt man sich wie im psychedelischen Rausch. Alles Feste wird zu einer flüssigen Struktur, die Bear als Spielraum für das Bewusstsein versteht: Ein Ort der Selbstreflexion, an dem Natur, Kultur und Imagination ineinanderlaufen und sich zu neuen Gedanken über das Anthropozän verbinden. (cmx)

5 Andächtige Stimmung, stilles Örtchen

© CoolD

Ach du heilige Sch...! Wohl die wenigsten dürften das Sakrale schon einmal mit dem stillen Örtchen in Verbindung gebracht haben; Toiletten gelten schließlich nicht gerade als Orte geistlicher Erleuchtung. Doch genau diese unerwartete Verknüpfung macht Alex Lebus in der Kunstbrücke auf.

Ausgehend von der Vergangenheit der Örtlichkeit als ehemalige öffentliche Toilette erschafft Lebus mit „Holy Shit“ einen Rundgang durch die Tradition christlicher Ikonografie, der einen Dialog zwischen Intimität und Öffentlichkeit, Sakralem und Alltäglichem eröffnet.

Sogar die Berliner Stadttaube hat ihren Auftritt- als kontemporäres Pendant zu traditionellen Darstellungen des Heiligen Geistes. (aba)

Für besonders Kunsthungrige: Diese Ausstellungen laufen noch bis zum Halloween-Wochenende Anfang November

6 Queer durch die Linse

© Minh Duc Pham

Ist der gesellschaftliche Umgang mit der LGBTQIA*-Bewegung ein Gradmesser des Zustandes der Demokratie?“, fragen die Fotograf*innen Nora Bibel und Marcus Höhn mit ihrem Projekt „The Line Between Us“.

Gemeinsam mit 11 Kolleg*innen haben sie sich aufgemacht, die Lebensrealitäten queerer Menschen respektvoll abzubilden, zwischen selbstbewusster Extrovertiertheit und dem Druck, unsichtbar sein zu sollen.

Zur Ausstellung wird ein Begleitprogramm angeboten, z.B. ein Abend zu Transgeschlechtlichkeit mit einem Konzert von Lucy Liebe (Fr 17. 10., 19 Uhr). (ipa)

7 Schicksalswege einer Sammlung

© bpk / Nationalgalerie, SMB / Klaus Göken/Klaus Göken

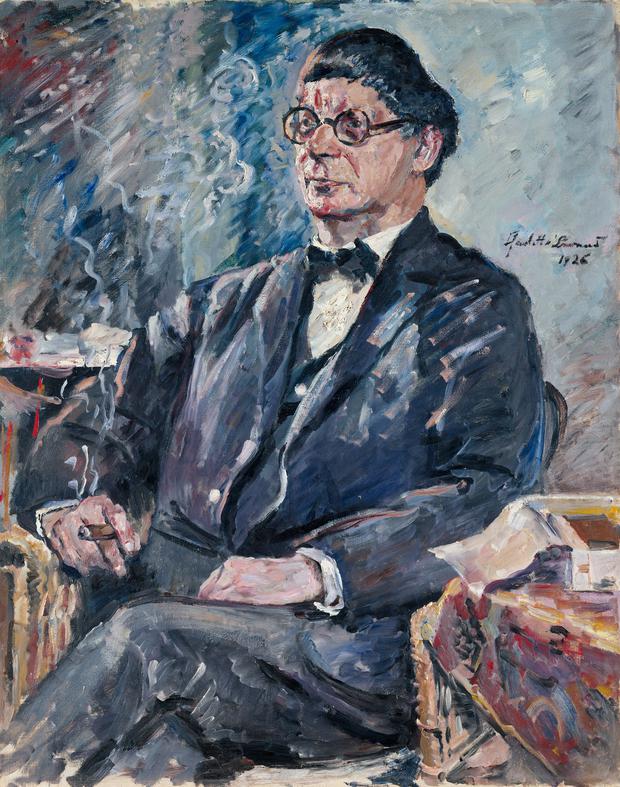

Der Lauf der Geschichte hat dafür gesorgt, dass sich die Herabwürdigung der Malerin Charlotte Behrend-Corinth durch die Beschlagnahmung von eigenen Werken neben denen ihres verstorbenen Mannes Lovis Corinth in eine Auszeichnung verkehrt hat.

Dennoch gilt Lovis als einer der großen deutschen Impressionisten und Charlotte „nur“ als Muse und Nachlassverwalterin.

Zum 100. Todestag von Lovis Corinth geht die Ausstellung der komplizierten Geschichte der Corinth-Sammlung der Nationalgalerie nach und rückt dabei Charlottes Talent (siehe Abb.: Porträt von Hans Poelzig, 1926) ins rechte Licht. (ipa)

Eine ausführliche Rezension der Ausstellung können Sie hier lesen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: