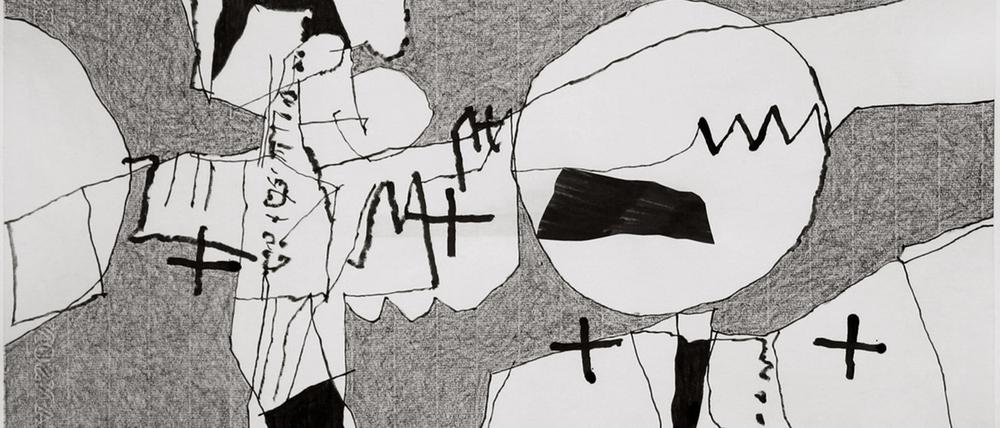

© Heinz Trökes "Mann am Mond", 1961. VG Bild-Kunst, Bonn 2025

„Mit Trümmern Träume bauen“ in der Kommunalen Galerie Berlin: Die Kunst der „Stunde Null“

Surrealismus und Lebensmittelmarken: Die Kommunale Galerie Wilmersdorf zeigt, wie die Berliner Kunstämter den kulturellen Wiederaufbau nach dem Kriegsende 1945 prägten.

Stand:

Das gab es ewig nicht. Zwölf Stunden am Stück hat Regine, ein Berliner Mädchen, geschlafen. Ohne Granatfeuer, ohne Bombendetonationen. Zusammen mit der Mutter geht sie hinaus auf die Kreutzigerstraße. „Der helle Sonnenschein blendete mich, und plötzlich trat ich auf etwas Weiches.“

Ein paar Sekunden später erkennt Regine Behn, die sich in einem Text an das Kriegsende in Friedrichshain erinnert, dass sie auf die Hand eines Rotarmisten getreten ist, der ebenso wie viele andere Soldaten und Zivilisten tot auf der Straße liegt. Am 8. Mai 1945, dem Tag der Kapitulation der deutschen Wehrmacht, der den Zusammenbruch des NS-Regimes markiert.

Achtzig Jahre liegt die Stunde Null dieses Jahr zurück. Die Kommunale Galerie Berlin nimmt sie zum Anlass für die Ausstellung „Mit Trümmern Träume bauen“, in der man auch Regine Behns Zeitzeuginnenbericht lesen kann.

Wie es sich für eine Galerie gehört, ist es hier die um einige historische Dokumente ergänzte Kunst, die von der Stunde Null erzählt. Und von den zwanzig Kunstämtern der damaligen Verwaltungsbezirke, die ab März 1946 den kulturellen Wiederaufbau der Trümmerstadt betreiben.

Sie waren von zentraler Bedeutung, erläutert Kuratorin Viviane Linek, weil es zu der Zeit weder Atelierräume noch Arbeitsmaterialien oder gar einen Kunstmarkt gab. Aus den Kunstämtern heraus wurden auch die kommunalen Galerien gegründet, deren kostenlos zugängliche Ausstellungen und Vermittlungsangebote bis heute ein Pfund in der städtischen Kulturlandschaft sind. Gerade auch was Künstlerförderung angeht.

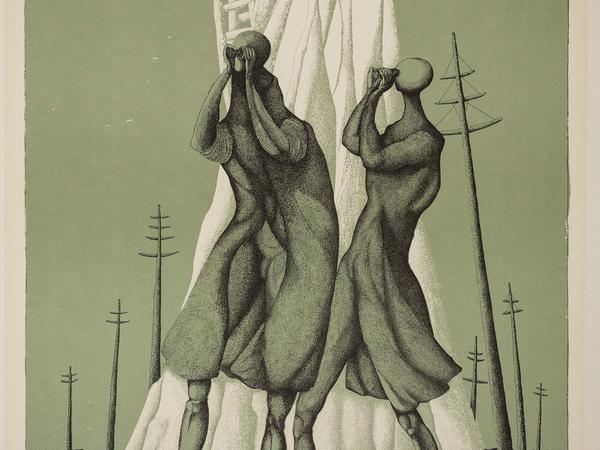

© Mac Zimmermann, "Die Kieker", 1970, Farblithografie, © VG Bild-Kunst Bonn 2025

„Wer Kultur sagt, sagt auch Verwaltung, ob er will oder nicht“, zitiert die Ausstellung Theodor W. Adorno und beschreibt mittels Dokumente die Registrierung der Kunstschaffenden, die die Voraussetzung für Malerinnen und Bildhauer ist, um ab 1945 die begehrten Lebensmittelmarken zu erhalten.

Da ist ein Harry Krüger, Kunstmaler, Jahrgang 1921, aus Berlin-Konradshöhe, dem es laut Künstlerpass glücklich gelungen ist, die Verwaltungsbeamten von seiner Einstufung als „Kunstmaler“ zu überzeugen. Oder ein Friedrich Seidel-Fichert, geboren 1920 in Falkenstein im Vogtland, der in einem Schreiben detaillierte Angaben zu seiner künstlerischen Laufbahn macht. Angesichts nicht weniger Künstlerinnen und Künstler, die den Nationalsozialismus und die Katastrophe des Krieges nur ausgebombt und aller Werke ledig überstanden haben, gleicht diese Verwaltungsaktion einem existenziellen Kraftakt. Mitglieder der NSDAP wurden nicht anerkannt.

Kriegsschrecken und Flüchtlingselend

Vor die Anstrengungen des Wiederaufbaus hat die Ausstellung einen auf ein Ruinenpanorama Berlins gehängten Radierungs-Zyklus von Gerda Rotermund gesetzt. Die Blätter aus dem „De profundis…“-Zyklus (1947-1952) des Schützlings von Käthe Kollwitz schildern Kriegsschrecken und Flüchtlingselend. Wie die beklemmende Radierung „Totes Kind im Walde“, die die zurückgelassene Leiche eines abgemagerten Kindes zeigt, das in einer Verdichtung aus Horror und Normalität zwischen Bäumen wie schlafend in seinem Bettzeug liegt.

Gegen Rotermunds Wucht nehmen sich die gegenüber hängenden, bekannten Trümmerbilder von Werner Heldt subtil und still aus. In der Lithografie „Berlin am Meer“ von 1949 wogen die Schuttberge zwischen den stehen gebliebenen Häusern wie Wellen durch die Stadt.

Der Surrealismus liegt auf der Straße

Diese Darstellung fügt sich zu einem Satz von Heinz Trökes, den Viviane Linek zitiert: „Der Surrealismus liegt auf der Straße.“ Der von den Nationalsozialisten verfemte Trökes eröffnet im August 1945 mit zwei Gleichgesinnten am Kurfürstendamm die erste private Nachkriegs-Galerie. Auf dem 3,5 Kilometer langen Boulevard sind nur noch dreißig Häuser bewohnbar. Auch so eine Surrealität, wie sie sich in der suchenden Formensprache der Künstler nach 1945 niederschlägt.

Trökes wilde Kohle- und Filzstift-Zeichnung „Mann am Mond“ von 1961 erinnert mit ihren Kreuzzeichen ebenso an Gräber wie Fadenkreuze. Die Kriegsmotivik schlägt sich auch in den daneben hängenden Abstraktionen von Alexander Camaro nieder. Sind das auf den Lithografien von 1953 nicht Umrisse von Stukas, fallende Bomben und zersplitterte Kriegsschiffe?

Antisemitismus an der HfBK

Ein Schwerpunkt bei der Auswahl der teils ausgesprochen spannenden Werke für „Mit Trümmern Träume bauen“ sind Arbeiten ehemaliger Professoren und Professorinnen der Hochschule für Bildende Kunst, einer Vorläuferin der heutigen UdK, die sich 1945 auf eine Initiative des Amts für Bildende Kunst Wilmersdorf neu konstituierte. Zwei farbintensive expressionistische Gemälde der Malerin Jeane Flieser, Meisterschülerin von Karl Schmidt-Rottluff, die als Jüdin den Nationalsozialismus in Berlin überlebte, gehören auch dazu.

Flieser lehrt ab Juni 1945 an der neu gegründeten Uni, deren Direktor Karl Hofer die zwölf Jahre lang verfemten Künstler der Moderne wieder sichtbar machen will. Trotzdem gibt Flieser ihre Stelle als Dozentin für figürliches Zeichnen nach wenigen Monaten wegen antisemitischer Diskriminierung auf. So groß bei vielen Professoren und Studierenden die künstlerische Aufbruch-Stimmung auch ist. Das Gedankengut der NS-Zeit hat bei manchen die Stunde Null überlebt.

Ende der Sechziger, Anfang der Siebziger lassen Künstlerinnen und Künstler die große Nachkriegs-Frage, ob abstrakte, figurative oder gar surreale Malerei dem erlittenen Kulturbruch gerecht wird, langsam hinter sich und agieren freier. Mac Zimmermann etwa, dessen surreale „Die Kieker“ (1970) hoch aufgerichteten Fabelwesen gleichen, die in einer Landschaft aus Strommasten um Sicht und Orientierung ringen. Achtung, ein Eisberg steht hinter euch! Doch „Die Kieker“ drehen sich nicht um, sie sind der Zukunft zugewandt.

- Berliner Geschichte

- Charlottenburg-Wilmersdorf

- Friedrichshain-Kreuzberg

- Hochschulen

- Kunst in Berlin

- Nationalsozialismus

- Zweiter Weltkrieg und Kriegsende

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: