Fußball war für den jungen F. C. Delius eine Erlösung. Später kickte er mit Otto Schily. Warum er 1968 einen Stein warf – und was Bill Clinton damit zu tun hatte.

Fußball war für den jungen F. C. Delius eine Erlösung. Später kickte er mit Otto Schily. Warum er 1968 einen Stein warf – und was Bill Clinton damit zu tun hatte.

Die Flüchtlinge dürfen kommen, aber langsamer. Die SPD beschließt Kontingente, möchte aber nichts von Obergrenzen hören. Der erste Tag des SPD-Parteitags im Newsblog zum Nachlesen.

Offiziell würdigte Gerhard Schröder die verstorbenen Schmidt, Bahr und Grass. Doch der Ex-Kanzler nutzte seinen ersten Auftritt auf einem SPD-Parteitag seit acht Jahren auch, um über sich selbst zu sprechen. Ein Risiko - vor allem für Sigmar Gabriel.

Noch immer gibt es Atomwaffen in Deutschland. Warum die Forderung nach ihrem Abzug sich nicht durchsetzte - und was aus der Protestbewegung wurde.

Der Schriftsteller Hans Joachim Schädlich wird 80 – und Rowohlt schenkt ihm eine Werkausgabe.

Letzte Woche wurde die Shortlist des Deutschen Buchpreises bekannt gegeben. Warum unterscheidet sie sich so von den Bestseller-Listen? Unser Autor vermutet zwei Welten dahinter.

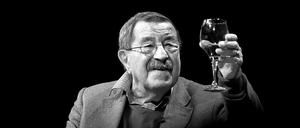

Zum Schluss noch einmal schimpfen: "Vonne Endlichkait", das letzte Werk von Günter Grass, wurde in Göttingen vorgestellt - humorvoll und mit einem Gedicht über "Mutti" Angela Merkel.

Mit 17 im Zweiten Weltkrieg: Jan Koneffke erzählt in "Ein Sonntagskind" die Geschichte seines Vaters und verbindet darin Kriegs- und Nachkriegszeit.

Zwischen Widerstandsgeist und Kapitulation: Griechenlands Intellektuelle teilen sich in zwei unversöhnliche Lager – für oder gegen Europa.

Der Männerverein Akademie der Künste in Berlin hat sich eine weibliche Doppelspitze gewählt: Jeanine Meerapfel und Kathrin Röggla wollen Veränderung und setzen auf Internationalität.

Ende der Ära Staeck: Die Akademie der Künste wählt am Samstag einen neuen Präsidenten. Wird es zum ersten Mal eine Frau an die Spitze schaffen?

Es ist die erste Verleihung des Alfred-Döblin-Preises seit dem Tod des Stifters Günter Grass. Natascha Wolin gewinnt - mit einem Manuskript über ihre Mutter, die zwischen zwei Diktaturen geriet.

John Irving erinnert sich an seinen Zorn von früher, Mario Adorf liest das Gedicht „Kleckerburg“, und Gerhard Schröder ist auch da: Wie Künstler und Politiker bei einer Gedenkfeier in Lübeck Abschied nehmen von Günter Grass.

Wer dem früheren "Buchhalter von Auschwitz" zuhört, bekommt eine Ahnung davon, warum so viele Deutsche mithalfen beim Massenmord an den Juden. Warum der Prozess gegen Oskar Gröning so wichtig ist, auch jetzt noch. Ein Kommentar.

Der Potsdamer Historiker Julius H. Schoeps sieht im Ende des Nationalsozialismus keinen Schlusspunkt. Der Nazismus habe Kontinuität bis in die 1960er Jahre gebracht. Letztlich leide Deutschland noch heute unter den Nachwirkungen dieser Zeit, schildert Schoeps im Interview.

Die Kriegsgeneration beherrscht noch immer das Land: Ihrem moralisch verbrämten Machtanspruch hat niemand etwas entgegenzusetzen. Ein Kommentar

Die beiden Friedenauer Günter Grass und Max Frisch waren befreundet, doch wie hat man sich solch eine Autorenfreundschaft vorzustellen. Eine Glosse

Günter Grass war das Sprachrohr der Deutschen. Jedenfalls sahen die Franzosen das so. Ihn wollten sie immer hören - selbst als es schon längst ein entspannteres und fröhlicheres Deutschland gab. Eine Erinnerung.

Hunderttausende Erwachsene präsentieren im Internet Kinder in Blogs oder Videos, oft ist es der eigene Nachwuchs, der zur Schau gestellt wird. Das ist Missbrauch. Ein Kommentar.

Vor 20 Jahren beschrieb Günter Grass die Veränderungen rund um den Kollwitzplatz nach dem Mauerfall. Wir haben uns auf die Spuren des Schriftstellers in Prenzlauer Berg begeben.

Selbstzweifel? Bescheidenheit? Fehlanzeige. Die Rolle des Nachkriegsdeutschen mit dem Zeigefinger behauptete Günter Grass bis zuletzt. Dazu gehörte von Anfang an auch der Part des selbstgerechten Leugners. Ein Kommentar

Eine Epoche ist vorüber. Messerscharf, manchmal knüppelhart, redete Günter Grass den Deutschen ins Gewissen. Er wurde geliebt und geschmäht wie kaum ein Schriftsteller vor ihm. Ein Nachruf

Fisch und Schnecke, Hahn und Kuh, Spinne und Hund: Von Hause aus war der Nobelpreisträger für Literatur Günter Grass Bildhauer. Das Zeichnen und die Grafik waren sein Ausgleich – wenn ihn die Worte verließen.

Günter Grass und Berlin - das ist ein weites Feld. Er studierte an der Hochschule für bildende Künste und wohnte in Friedenau. Obwohl die Stadt an der Spree nie seine Heimat war, kann man trotzdem sagen: er war ein Berliner.

Mit 16 Jahren kam Margarethe Amelung in den Berliner Haushalt von Günter Grass, häutete die Zwiebeln – und wurde erwachsen. 2007 schilderte sie dem Tagesspiegel den Alltag in Friedenau.

Günter Grass war ein großer deutscher Dichter, ein Universalschriftsteller des 20. Jahrhunderts. Und er war einer der umstrittensten. Mit seinem Tod verstummt der Restlärm seiner späten Jahrzehnte.

Literaturnobelpreisträger Günter Grass ist heute im Alter von 87 Jahren gestorben. Außerdem unsere Leserdebatte: Sozialsenator Mario Czaja will, dass Berlin eigene, dauerhafte Flüchtlingsunterkünfte baut. Ist das der richtige Weg für die Stadt? Lesen Sie in unserem Liveticker nach, was Berlin an diesem Montagmorgen bewegt hat und diskutieren Sie weiter mit!

Meg Wolitzers Roman "Die Interessanten" ist ein Roman übers Erwachensenwerden, aber auch über vierzig Jahre amerikanische Geschichte.

Ein Ausblick ins kommende Literaturjahr, von Kazuaki Takano bis Helmut Schmidt - und wie Bestseller den Umsatz eines ganzen Jahres retten können.

Günter Grass will Flüchtlinge zwangsweise einquartieren. Jakob Augstein sieht den hässlichen Deutschen seine ausländerfeindliche Fratze zeigen. Tagesspiegel-Kolumnist Harald Martenstein fragt sich, warum es eigentlich nie um die Flüchtlinge und ihr Leid geht.

Was wirklich gesagt werden muss - und nie zu Ende ist: Joachim Sartorius versammelt in einer aufregenden Anthologie die politische Poesie des 20. Jahrhunderts.

Ein Lautsprecher war er nie. Kein notorischer Selbstdarsteller, der das Rampenlicht suchte. Siegfried Lenz blieb lieber still im Hintergrund. Das Publikum hielt ihm die Treue – und der tiefen Menschlichkeit seiner Bücher. Ein Nachruf.

Mit dem Roman „Deutschstunde“ schuf Siegfried Lenz einen Welterfolg. Jetzt starb der große Nachkriegsautor im Alter von 88 Jahren. Er setzte sich für Versöhnung mit Polen und Israel ein - Bundespräsident Gauck und Kulturstaatsministerin Monika Grütters würdigten sein Werk.

Nun ist es amtlich, das Asylrecht wurde verschärft: Die Bundesregierung hat drei Balkanländer zu sicheren Herkunftsstaaten deklariert. Auch der Bundesrat hat zugestimmt. Die Asylrechtsänderung ist richtig, damit den wirklich Verfolgten schneller geholfen werden kann. Ein Kommentar.

Der chinesisch-amerikanische Schriftsteller Ha Jin untersucht in seinem Essayband "Der ausgewanderte Autor", was es heißt, in der Fremde eine literarische Sprache zu entwickeln.

Spielte der Publizist Fritz J. Raddatz in früheren Jahrgängen seiner pathologisch boshaften Tagebücher noch mit deren Inszeniertsein, macht er in der jüngsten Ausgabe der Jahrgänge 2002 bis 2012 nur noch Show. Zur Erhellung der Gegenwart taugt das nicht.

Volker Schlöndorffs berühmte Grass-Verfilmung kommt als "Director's Cut" erstmals ins Kino. Zentrale Szenen entstanden in Neukölln, das alte Pflaster ist noch da.

Bachmann und Grass, Biermann und Meinhof: Die Geschichte des Wagenbach-Verlags ist ein Stück Zeitgeschichte. In diesem Sommer feiert er seinen 50. Geburtstag. Eine Expedition in die Heimat des geschichtsbewussten Hedonismus.

In seiner Rede beim Europäischen Schriftstellerkongress in Berlin sprach György Dalos von der bedrohten Freiheit des Kontinents - und von den Erinnerungen an ein West-Berliner Schriftstellertreffen im Jahr 1988.

Vier aus der DDR ausgebürgerte junge Männer griffen von West-Berlin aus die Berliner Mauer an - mit Molotow-Cocktails und Bolzenschneidern. Ein neues Buch erzählt mehr über die Aktionen.

öffnet in neuem Tab oder Fenster