© Stephanie Pilick/ picture-alliance/ dpa - Bildfunk

Zum 40. des Satiremagazins „Titanic“: Die bitterbösen Kolumnen von Walter Boehlich

Als Ausnahme bei der „Titanic“ arbeitete er sich in 251 Kolumnen an den Erblasten der Bundesrepublik ab. Die Gründe für Walter Boehlichs Kritik bleiben.

Stand:

Zonen-Gaby. Das war die, die im November 1989 eine Gurke für eine Banane hielt und dafür sorgte, dass Besserwessis auf Ossis als tumbe Toren herabschauten. Dabei ging es nur um Satire, die gemeinhin (fast) alles darf, insbesondere in der „Titanic“: Kohl verspotten („Wiedervereinigung ungültig: Kohl war gedopt“), die Kanzlerin oder den Vatikan („undichte Stellen“, ein Papst Benedikt XVI. Inkontinenz nachsagendes Titelbild mit juristischem Nachspiel).

Derzeit feiert sich das von bildnerisch talentierten Humormachern gegründete, 40 Jahre alt gewordene „endgültige Satiremagazin“ im Frankfurter Caricatura-Museum. Dort sind nicht nur die Cover der oft genug politische Wallungen provozierenden Zeitschrift zu sehen, erhellt werden auch ihre Hintergründe und Folgen.

Immer witzig war die „Titanic“ nicht, manchmal auch jenseits des guten Geschmacks, was den Blattmachern offenbar schon bei der Gründung bewusst war, als sie eine Figur in die Truppe holten, die intern als „der Boehlich“ galt. Das meinte den Mann wie den Raum, in dem dieser anfangs noch mit seinem Chow Chow rumorte. Denn „der Boehlich“ wurde, so fremd er sich im genial-albernen Jungmännerhaufen von Robert Gernhardt, F.K. Waechter oder Chlodwig Poth fühlen mochte, so etwas wie die seriöse Säule des Blattes.

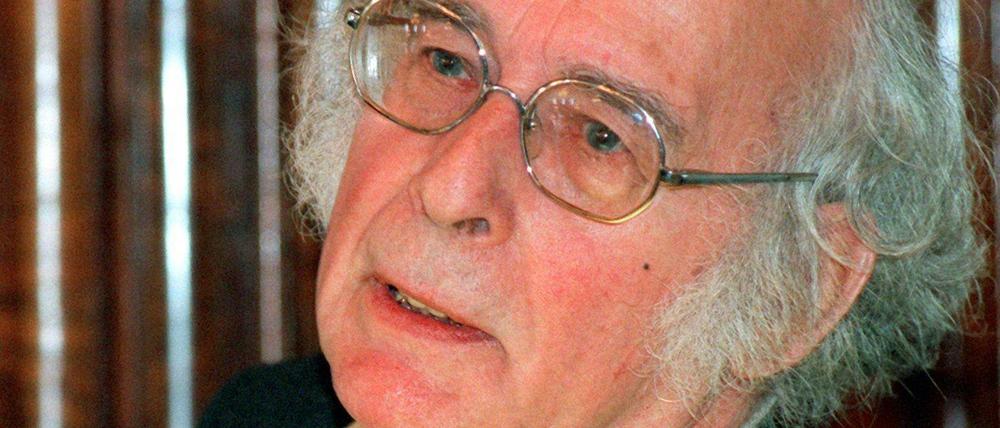

Einer, der mit einem politisch halbwegs verlässlichen Kompass von 1979 bis zu seinem krankheitsbedingten Ausscheiden 2001 jeden Monat eine der insgesamt 251 Kolumnen lieferte, die dampfende Pfeife wie eine Verlängerung seines agilen Kopfes, der sich vom Geschwätz der Bonner Republik nicht einnebeln ließ. Der Jahrgang (1921), die jüdische Herkunft und die bildungs- und erfahrungsgesättigte Unbestechlichkeit machen ihn zum Solitär in dieser Spaßveranstaltung.

Boehlichs Interesse galt dem Zustand seines Landes

Nun ist anlässlich des Jubiläums eine kleine Auswahl seiner Kolumnen wieder zugänglich unter dem an Boehlich angelehnten Motto „Kein Grund zur Selbstreinigung“. Es verweist auf einen Text, in dem er zur Flick-Parteispendenaffäre der Union Stellung nimmt: „Es ist eine Sache, eine Regierung zu kaufen“, erklärt er in brechtschem Duktus, „eine andere Sache eine Regierung zu wählen“, womit die Freiheitsgrade der Herrschenden und der Beherrschten umrissen sind.

Die von Christoph Kapp und Helen Thein zusammengestellte Textsammlung umfasst kaum ein Zehntel des Konvoluts und ist um Themen wie „staats bürger“, „parteien staat“, „kriegs schuld“ oder „vergeht verbrechen“ gruppiert.

[Walter Boehlich: Kein Grund zur Selbstreinigung. Die Titanic-Kolumnen. Hrsg. von Christoph Kapp und Helen Thein. Verbrecher Verlag, Berlin 2019. 233 Seiten, 20 €.]

Boehlichs Interesse galt dem Zustand seines Landes und seiner Institutionen, insbesondere der Justiz, aber auch denen der repräsentativen Demokratie. Hintergrund war die deutsche Vergangenheit, das mit ehemaligen NS-Richtern durchsetzte Rechtssystem, Juristen, die nach rechts blind waren und nach links rabiat urteilten, egal ob es um Sitzblockaden, Berufsverbote oder Zensurmaßnahmen ging.

„Erbgut“ lautet der Titel seiner ersten Kolumne, in dem er den Skandal geißelt, dass der Bundesgerichtshof die Leugnung des Holocausts zu einer Privatsache erklärt (das änderte sich erst 1984). An solchen Erblasten schleppte die Bonner Republik, wenn sie „Deutsche“ und „Juden“ auseinanderdividierte, die „deutsche Frage“ deklinierte, die DDR in Anführungszeichen gesetzt, „um anzudeuten, dass dieser Nachbarstaat gar nicht sei, was er zu sein behaupte“.

Oder wenn sie das „Volk“ beschwor, „ein sterbendes Volk und ein Volk von Rentnern“, immerhin gerettet von Aussiedlern mit „deutschen Tugenden“: „Es muss reiner Tisch gemacht werden, ein für allemal, wir müssen bleiben und nicht nur durch Leistung, sondern auch durch Masse wieder wer sein“, spottete er im September 1988 in „Heim ins Reich“.

Am politischen Personal ließ Boehlich keinen guten Faden

Dass Boehlich kein politischer Prophet war, erwies sich genau ein Jahr später, als er im Septemberheft anlässlich des Jahrestags des Überfalls auf Polen über rechtes Geschichtsbewusstsein schrieb: „Wir können nicht beides haben, die Wiedervereinigung und die Ostgebiete.“ Käme die Wiedervereinigung „am Sanktnimmerleinstag“, würden die, die sie uns gewährten, es nicht gewähren, „wenn wir auch noch auf den Grenzen von 1937 herumritten.“

Den Mauerfall und die Folgen begleitete Boehlich mit distanzierter Skepsis und als Präzedenzfall dafür, was die alte Bundesrepublik aus der Geschichte gelernt hat. Der Umgang mit der DDR als Kolonie empört ihn, aber mehr noch, wie die bundesdeutschen Parteien in klandestinen Verabredungen wegfegten, was an Gutem aus DDR-Beständen in die Verfassung übernommen hätte werden können.

Überhaupt lässt er am politischen Personal keinen guten Faden, nicht an Kohl und seinem „Kanzlerwahlverein“, nicht an den Präsidenten, von Richard von Weizsäcker abgesehen – und vor allem nicht an „seiner“ SPD: Das Bild vom Tanker, schreibt er 1985, habe der Vordenker Peter Glotz erfunden, „der vielleicht kein Nachdenker ist“, auf jeden Fall aber allerlei linken Ballast über Bord geworfen und das Schiff deshalb „nicht viel Tiefgang“ habe.

Kein Satiriker oder Polemiker, dafür bissig

„Die Beleidigung als Kunstform beherrschte er perfekt“, sagte der erste „Titanic“-Chefredakteur Lionel van der Meulen einmal. Boehlich ließ „die da oben“ seine Überlegenheit spüren, insbesondere Helmut Kohl, den „geborenen Provinzfürsten“.

Ein Satiriker war Boehlich nicht, auch kein überbordender Polemiker, aber bissig, wenn es um die Sache ging. „Die Kritik ist tot. Welche? Die bürgerliche, die herrschende“, erklärte Walter Boehlich in seinem im Kursbuch 1968 erschienenen „Autodafé“, nachdem er als Lektor den Suhrkamp-Verlag im Streit um Mitbestimmungsrechte verlassen hatte.

Die Anlässe, die in seinen Kolumnen verhandelt werden, mögen überholt sein, nicht aber, was ihm der Grund war für seine Kritik: Geschichtsvergessenheit, Nationalismus und Antisemitismus, soziale Ungleichheit und gefährdete Verfassungsrechte. „Was jetzt Leitkultur heißt“, schreibt er, „hieß vor sechzig Jahren noch germanische Wertwelt. Vielleicht ist das Glück am Ende und am Anfang doch etwas Wertvolleres als eine deutsche Leitkultur.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: