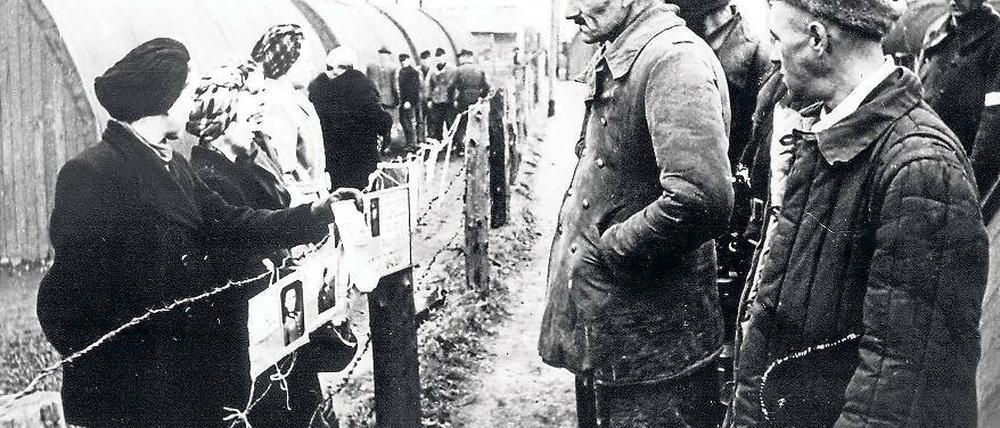

© 50er-Jahre; dpa

Zeithistoriker in Potsdam über 70 Jahre Kriegsende: Schweigen und Weitermachen

Potsdamer Zeithistoriker haben hinterfragt, wie die Reintegration der Heimkehrer nach dem Zweiten Weltkrieg aussah. In Deutschland folgte auf Ernüchterung die Zeit des Neuanfangs.

Stand:

Ein ehemaliger Bundeswehroffizier bringt es mit einem Satz auf den Punkt. Als kleiner Junge sah er mit seiner Mutter im zerstörten Nürnberg einen Kriegsversehrten ohne Beine, die Mutter sagte, er solle wegschauen. Die Millionen von Wehrmachts-Soldaten die in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland zurückkehrten – darunter rund 1,6 Millionen Kriegsversehrte – kamen als Verlierer zurück. Während sie sich einen herzlichen Empfang wünschten, wurden sie oft von mangelndem Mitgefühl enttäuscht. Wenn sie überhaupt in ihre Familien zurückfanden, wurde über die vielfältigen Gewalterfahrungen, die sie im Krieg und Gefangenschaft – als Opfer wie als Täter – gemacht hatten, zumeist geschwiegen. Wegschauen war eine der ersten Reaktionen auf die neue Situation.

VON SEELOW NACH BERLIN

„Der Krieg ist vorbei – Heimkehr, Trauma, Weiterleben“ war eine Tagung des Potsdamer Zentrums für Zeithistorische Forschung (ZZF) und des Potsdamer Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) überschrieben, die in Kooperation mit vier weiteren Institutionen in der Gedenkstätte Seelower Höhen stattfand. Von dem Höhenzug bei Seelow hat man einen weiten Blick nach Osten in die Ebene des Oderbruchs. Von einer der Erhebungen am Horizont, dem Reitweiner Sporn, hatte Sowjet-Marschall Georgi Schukow am 16. April 1945 die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkrieges geleitet – um den Weg nach Berlin freizukämpfen.

Rund eine Million Soldaten sollen sich damals dort gegenübergestanden haben, Zehntausende auf beiden Seiten starben oder wurden verwundet. Noch heute weiß niemand genau, wie viele Tote unter der Erde des Oderbruchs liegen. Die Tagung zu den Kriegsheimkehrern veranstalteten die Zeithistoriker in Seelow, weil hier im Nordosten Brandenburgs der Krieg zu Ende ging. Da man aber nicht zum wiederholten Male nach Details der letzten Schlachten fragen wollte, betrachten die Historiker nun, wie es nach Kriegsende weiterging. Auch wollte man betonen, wie wichtig diese Gedenkstätte für Zeithistoriker und Hinterbliebene aller beteiligten Länder heute noch ist, zumal sie es in ihrer Existenz nicht immer allzu leicht hat.

RÜCKKEHR DER ABWESENDEN

In Frankreich konstatierten die Historiker eine Gleichgültigkeit gegenüber den Heimkehrern, den „Abwesenden“, wie sie dort genannt wurden, in Italien stießen die ehemaligen Soldaten nicht selten sogar auf offene Ablehnung. Die Sowjetunion legte immerhin Wiederaufnahmeprogramme auf und feierte ihre Rotarmisten als Helden – nur nicht die ehemaligen Kriegsgefangene, die, wie auch in der DDR, unter Generalverdacht gerieten, entweder Spione zu sein oder schlecht über sozialistische Bruderländer zu sprechen. Auch in Deutschland gab es Ernüchterung unter den Heimkehrern, Gleichgültigkeit und Verdrängung in der Gesellschaft – es musste schließlich weitergehen. Alfred Döblin beschrieb die Menschen der Nachkriegszeit als Ameisen, die in ihrem zerstörten Haufen umherirrten. Hannah Arendt machte in einem Bericht aus Deutschland eine seltsame Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit aus, niemand trauere um die Toten. Immerhin kam Döblin zu dem Schluss, dass Leid und Zerstörung den Reiz zur Arbeit offenbar intensivieren.

TÄTER UND OPFER

Der Mitbegründer des Potsdamer ZZF, Christoph Kleßmann, sagte auf der Tagung, dass es schwierig sei, ein pauschales Bild von den Heimkehrern zu zeichnen. Differenzierung sei notwendig, schließlich habe nicht jeder die gleichen Erfahrungen gemacht. Auch er spricht von Schweigen, Fremdheit und mangelnder Empathie, wenn es um die Beziehung zwischen Heimkehrern und der Nachkriegsgesellschaft geht. Ohne revanchistische Untertöne müsse man heute auch feststellen, dass Deutsche nicht nur Täter, sondern auch Opfer waren. Wenn auch die historische Einordnung der deutschen Kriegsschuld ganz wesentlich bleibe.

Zumindest für die ersten Nachkriegsjahre sei das Bild der Ausgeschlossenheit, das Wolfgang Borchert kurze Zeit nach dem Krieg in dem Drama „Draußen vor der Tür“ gezeichnet hatte, am ehesten zutreffend. Kleßmann berief sich auch auf seine Historiker-Kollegin Svenja Goltermann, die den Heimkehrern eine tiefe inneren Unruhe attestierte, gespeist aus Kriegserfahrungen und der Konfrontation mit einem erzwungenen Neuanfang in einer nun zivilen Gesellschaft.

Kleßmann lenkte den Blick auch auf die Familien, in denen die Frauen nun jahrelang das Sagen hatten, zum Teil auch in neuen Beziehungen standen. Darauf stießen nun die Heimkehrer nach Jahren unter militärischem Drill und Gehorsam, für viele die wichtigsten Jugendjahre. Fremdheitserfahrungen, Schuldgefühle – vor allem gefallenen Kameraden gegenüber – führten nun oft zu starken Spannungen. Manch eine Familie scheiterte an Sucht, Gewalt und autoritärem Verhalten der zurückgekehrten Väter und Ehemänner. Integration und Normalität habe sich damals keineswegs so umfassend eingestellt, wie oft behauptet werde.

GEWALTERFAHRUNG ALS SUBTEXT

Wie konnte aber überhaupt eine Reintegration und der Wiederaufbau angesichts von Millionen von Kriegsheimkehrern gelingen? Der Potsdamer ZZF-Historiker Jürgen Danyel, der die Tagung mit konzipiert hat, verweist darauf, dass sich bei genauerem Hinsehen zeige, dass die Nachkriegsgesellschaft gar nicht so schweigsam und sprachlos war. „Die Kriegserfahrungen existierten als Subtext in der Gesellschaft.“ Die Opfererzählung der deutschen Bevölkerung, gespeist aus Erfahrungen von Bombenkrieg, Flucht und Vertreibung, habe mit Opfergeschichten der Kriegsheimkehrer korrespondiert, die sich auf die eigene Entwurzelung und Erlebnisse in der Kriegsgefangenschaft beriefen. Für die Erfahrungen an der Front, für den Umgang mit dem Töten und der Gewalt im Krieg habe es in der Nachkriegsgesellschaft noch keine Kommunikationsformen gegeben. „Das hatte bestenfalls unter der Oberfläche Platz, es wurde in die Familien delegiert.“ Ob der Antikommunismus in der frühen Bundesrepublik auf Tradierungen aus der NS-Zeit oder eher auf die Begegnung mit dem Gewaltregime des Stalinismus in sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurückging, sei eine noch offene Forschungsfrage.

Unmittelbar nach 1945 macht die Forschung eine von Angst geprägte Gesellschaft aus. Im Zuge der Entnazifizierung seien auch die heimkehrenden Soldaten mit den Kriegsverbrechen konfrontiert worden und mussten sich mit der Frage nach der eigenen Schuld auseinandersetzen. Dieser Mechanismus und die daraus resultierende Verunsicherung hielten aber nur vorübergehend an, so Danyel. „Das wurde sehr bald überwölbt durch die vielen Alltagsprobleme der Nachkriegsgesellschaft.“ Die Heimkehrer stürzten sich in Arbeit und Wiederaufbau und verdrängten damit ihre Kriegserfahrungen. Hinzu kam eine veränderte Situation etwa bei den Geschlechterverhältnissen. Die Rollenverteilung zwischen Männer und Frauen hatte sich geändert, es entstanden Anpassungsprobleme, wenn die Männer nach der Rückkehr ihre alten Rollen wieder einklagten. Hinzu kam, dass die Gewalterfahrungen sehr lange nachgeklungen hätten.

NEUE WEGE GEHEN

Klaas Voß vom Hamburger Institut für Sozialforschung kommt zu dem Schluss, dass die Heimkehrer in Deutschland anfänglich eher schlecht integriert waren. Doch im Verlaufe des Entstehens der Bundesrepublik habe sich das Blatt überraschend gewendet. Voß spricht von „Reintegration von Soldaten als Motor gesellschaftlicher Innovation“. So habe man vor allem in den USA und Großbritannien bei Veteranen nach dem Krieg über Reintegrationsprogramme und arbeitsmarktpolitische Förderung neue Chancen eröffnet. In Deutschland war nach der Gründung der Bundesrepublik 1949 das Bundesversorgungsgesetz erlassen worden, das zu starkem Wachstum des Sozialstaates geführt habe. Natürlich habe es bei den Individuen erhebliche Schäden und auch Traumatisierung gegeben. „Aber für die Gesellschaft als Ganzes und für die Staaten steckte in diesem Problem die Chance, neue Wege zu gehen“, erklärte Voß. So hätten die Veteranen Chancen erhalten, durch Bildung und Arbeitsmarktprogramme wieder am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. „Wer das nicht wahrnahm, wurde immerhin noch durch Renten versorgt.“

Anfänglich habe es viele Vorbehalte gegenüber den Heimkehrern in der deutschen Gesellschaft gegeben, sagt auch Voß. Teilweise mit absurden Vorwürfen, etwa dass die Wehrmacht den Krieg unnötig verlängert habe. Die Veteranen hätten sich teilweise als Geächtete im eigenen Land gefühlt. Mit der Gründung der Bundesrepublik habe sich dies im Westen geändert: Der neue Staat habe es geschafft, die Veteranen mit ins Boot zu holen. „Sie wurden in den Prozess der Politikbildung mit eingebunden, auch dadurch dass sie über Renten direkt von junger Republik profitierten“, so Voß.

Christoph Kleßmann kommt schließlich zu dem Fazit, dass es erstaunlich sei, dass angesichts der äußerlichen wie innerlichen Verwüstungen, die nach dem Krieg bestanden, die große Katastrophe in Deutschland und Europa ausgeblieben sei: „Das zählt zu den Wundern der Nachkriegsgesellschaften.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: