© Progress-Filmverleih

Landeshauptstadt: Teufel im Grenzgebiet

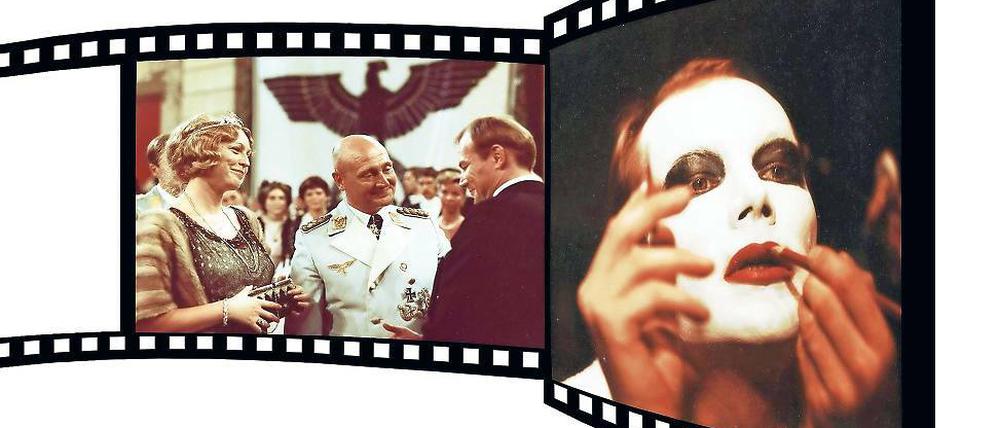

Seit 1912 wird in Babelsberg Kino gemacht. Die PNN haben zum Potsdamer „Jahr des Films“ zwölf wichtige Babelsberg-Filme ausgewählt und erzählen ihre Geschichten: Meilensteine auf dem Weg von der Wiege des deutschen Films zum Hollywood der Republik. Heute Teil 8: Mephisto

Stand:

Warum eigentlich Babelsberg? Paris als Drehort, nun gut. Budapest – bietet sich an. Schließlich ist es eine ungarisch- bundesdeutsche Koproduktion. Aber warum, zum Teufel, dann Babelsberg? Und doch bietet der Stadtteil zwei Kulissen für die Dreharbeiten zu „Mephisto“. Doch dazu später.

Bereits die Veröffentlichungsgeschichte von Klaus Manns Roman über einen Emporkömmling in der Nazizeit ist schon für sich genommen fast filmreif. Geschrieben 1936 im Amsterdamer Exil, nimmt sich Klaus Mann den Schauspieler und Intendanten des Staatstheaters, Gustaf Gründgens, zum kaum verhüllten Vorbild für seinen Karrieristen Hendrik Höfgen, dessen Aufstieg im Dritten Reich das Buch nacherzählt. Zuerst erscheint „Mephisto – Roman einer Karriere“ 1956 in der DDR, im Aufbau-Verlag. In der Bundesrepublik zieht Peter Gorski, Gründgens’ Adoptivsohn, gegen die geplante Publizierung durch die Nymphenburger Verlagshandlung vor Gericht, weil er Gründgens verunglimpft sieht. Es folgt ein jahrelanger Streit durch die Instanzen, schließlich befassen sich sogar die höchsten Gerichte der Bundesrepublik, der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht, mit dem Fall. Letzteres bestätigt 1971 endgültig das Veröffentlichungsverbot für Manns Roman, weil sie den Schutz der Persönlichkeitsrechte des 1963 verstorbenen Gründgens höher einstuft. Allerdings weist das Gericht auch darauf hin, dass der postmortale Persönlichkeitsschutz mit den Jahren abnimmt, also je mehr die Erinnerung an den Toten verblasst. 1980 setzt sich der Rowohlt-Verlag über das Verbot hinweg und veröffentlicht „Mephisto“. Gorski wehrt sich dagegen nicht mehr.

Die Film- und Fernsehrechte sind zu diesem Zeitpunkt bereits lange verkauft. 1973 hat sie der deutsche Produzent Manfred Durniok erworben, der sich mit seinem Anliegen zunächst an das DDR-Fernsehen wendet. In Ostberlin lehnt man eine Verfilmung jedoch ab. Erst als die französische Theaterregisseurin Ariana Mnouchkine den Stoff Ende der 70er Jahre für die Bühne adaptiert, scheint die Zeit reif für einen neuen Anlauf, Manns Roman auch auf die Leinwand zu bringen. Durniok gewinnt die Budapester Mafilm, das österreichische Fernsehen und den Hessischen Rundfunk als Koproduzenten, der ungarische Regisseur István Szabó wird mit der Regie betraut.

Seinen „Mephisto“ findet Szabó schnell. Eine Castingagentur in Westberlin legt ihm sechs Namen vor, darunter den des im Ausland weitgehend unbekannten österreichischen Theatermimen Klaus Maria Brandauer. Szabó sieht sich eine Aufführung mit Brandauer an, beide treffen sich zu einem – inzwischen längst legendären – Gespräch. Als Brandauer fragt, für welche Rolle er denn in Betracht gezogen werden solle und ihm von Szabó der Hauptcharakter in Aussicht gestellt wird, sagt er: „Aha, dann brauchen Sie nicht weiter nachzudenken, denn das ist meine Rolle.“ Szabós Bemerkung über vorherige Probeaufnahmen quittiert der Schauspieler mit einem siegesgewissen Achselzucken: „Können Sie gerne, wenn Sie meinen, aber es ist sowieso meine Rolle.“ Er soll recht behalten. Brandauer wird die Titelrolle zum weltweit gefeierten Star machen und ihm auch die Tür nach Hollywood öffnen.

Wesentlich mehr Mühe kostet es Szabó, die zweite große Rolle des Films zu besetzen – die des an Hermann Göring angelehnten „Ministerpräsidenten“. Er will einen deutschen Schauspieler „mit dieser Ambivalenz, der also Machtstärke und trotzdem etwas Zerbrechliches hat“. Ein Student der Babelsberger Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ schließlich ist es, der Szabó fündig werden lässt. Der Student bittet ihn um ein Urteil zu seinem Prüfungsfilm, in dem Rolf Hoppe eine winzige Rolle hat. Doch Hoppe zögert zunächst, wie Dieter Humpe in seiner Biographie über den Defa-Schauspieler schreibt. Hoppe hat seiner Familie Badeferien an der Ostsee versprochen. Doch die Offerte ist zu verlockend. „Szabó überzeugte mich damit, dass Budapest eine sehr schöne Stadt sei und meine Kinder auf der berühmten Margareteninsel inmitten der Donau auch wunderschön baden könnten. Außerdem sei es dort viel wärmer als in Deutschland“, sagt Hoppe später. Nachdem sich er und Szabó einig sind, die Rolle nicht ausschließlich auf das Vorbild des „Reichsfeldmarschalls“ zu reduzieren, ist der Schauspieler im Boot.

Der Film ist im Progress-Verleih.

Ein internationaler Cast aus der Bundesrepublik Deutschland, der DDR, Polen, der CSSR, Ungarn und Österreich ist es, der schließlich im Sommer 1980 mit den auf dreieinhalb Monate veranschlagten Dreharbeiten beginnt, die die Crew nach Budapest, Hamburg, Westberlin und Paris führen werden. Und Babelsberg.

Istvan Szabó erinnert sich gegenüber den PNN an den Grund. „Die Bühnenabteilung der Defa hat uns Vorschläge für Motive gemacht“, sagt der Regisseur. Eines davon ist das damalige Gebäude der Akademie für Staat und Recht der DDR am Bahnhof Griebnitzsee, das heute die Universität nutzt. In den 40er Jahren als Hauptgebäude für das Deutsche Rote Kreuz und als erster Baustein für die von Goebbels geplante Filmstadt errichtet, bot es die perfekte Kulisse für den repräsentativen Sitz des von Hoppe verkörperten „Ministerpräsidenten“. Als jemand, der „Kunst gelernt“ hat, sagt Szabó, habe er gleich gesehen, dass das „Speer-Stil“ sei. Rolf Hoppe schwärmt noch heute von diesen „ganz beeindruckenden Räumen, in denen ich mein Büro hatte“. Obwohl er als Defa-Schauspieler viel in Babelsberg unterwegs gewesen sei, habe er das Haus nicht gekannt, erzählt er den PNN.

Das hat seinen Grund. Zur Zeit der Dreharbeiten liegt das Gebäude im Grenzgebiet. Der Potsdamer Historiker Markus Wicke, Chef des Fördervereins für das Potsdam-Museum, hat sich mit der Geschichte des Hauses beschäftigt und ein paar Anekdoten zutage gefördert. So hätten die Dreharbeiten bei den Mitarbeitern der Akademie für Staat und Recht – schließlich ja eine Schmiede für SED-Führungskader – für Kopfschütteln und Stirnrunzeln gesorgt. „Für die muss es eine Zumutung gewesen sein, an ihrem Haus ständig Hakenkreuzfahnen zu sehen und Leute, die in Wehrmachtsuniformen rumlaufen“, sagt Wicke amüsiert. Um Aufsehen zu vermeiden, habe es zudem Order gegeben, die Hakenkreuzfahnen immer dann abzunehmen, wenn die „Interzonenzüge“, die von der Bundesrepublik durch die DDR nach Westberlin rollten, den Bahnhof Griebnitzsee passierten.

Szabó kann sich daran allerdings nicht erinnern. Repressalien durch Stasi oder SED habe es keine gegeben. Die Arbeit in Babelsberg „hat gut geklappt“, sagt er. Obwohl nicht direkt an der Produktion beteiligt, habe die DDR-Filmgesellschaft sowohl technisch als auch personell Unterstützung geleistet.

Der große Hörsaal bietet eine eindrucksvolle Kulisse für das Arbeitszimmer des „Ministerpräsidenten“. Besonders eindrucksvoll unterstreicht es die von Hoppe verströmte Eiseskälte in jener Szene, in der Brandauer alias Höfgen den „Ministerpräsidenten“ um die Freilassung seines inhaftierten Kollegen Hans Otto bittet. Der Raum atmet förmlich die Macht, die der „Ministerpräsident“ ausstrahlt, als er Höfgen zusammenstaucht und hinauswirft. Das Ambiente des Nazibaus habe ihm durchaus bei seiner Rolle geholfen, sagt Hoppe rückblickend.

Wer aufmerksam hinschaut, kann noch einen zweiten Babelsberger Schauplatz in dem Film erkennen. In einer Szene überquert Brandauer eiligen Schrittes die Rudolf-Breitscheid- Straße, im Hintergrund ist das Rathaus zu sehen. Und noch einen Bezug zu Babelsberg gibt es. Martin Steyer, heute Vizechef der Filmhochschule „Konrad Wolf“, hat für „Mephisto“ den Ton gemixt, es war seine erste Produktion.

Als der Film schließlich 1981 in die Kinos kommt – zeitgleich in der Bundesrepublik und in der DDR – ist die Kritik gespalten. Die Münchner „tz“ hält Manns Roman für „zu Tode verfilmt, optisch opulent und inhaltlich belanglos“. Die „Bremer Nachrichten“ ärgern sich über einen „Reklamefilm für einen Schauspieler“. Die „Süddeutsche Zeitung“ hingegen lobt ihn als „spannend, offen für Überraschungen“ und nennt die Schlussszene, in der Höfgen vom „Ministerpräsidenten“ im Fokus der Scheinwerfer durch das Berliner Olympiastadion gehetzt wird, schlicht „genial“.

Dem Erfolg des Films tut das keinen Abbruch. Die Zuschauer strömen in die Kinos, vor allem international hagelt es Preise. Der Höhepunkt ist der Gewinn des Oscars für den besten fremdsprachigen Film, den Brandauer und Szabó mit einem Jubeltanz auf der Bühne feiern, der es sogar auf eine Dokumentation der größten Oscar-Highlights geschafft hat. Hoppe fährt dagegen nicht zur Verleihung nach Hollywood. Er freut sich bescheiden über einen Preis, den ihm die Italiener verliehen haben, den „Jüngling von Agrigento“. Brandauer spielt darauf an der Seite von Sean Connery die Rolle des Bond-Bösewichts Largo in „Sag niemals nie“. Auch Hoppe hätte neben Connery glänzen können. Man bietet ihm den Part des Inquisitors in „Der Name der Rose“ an. Er lehnt ab, weil er sich in einer englischsprachigen Produktion nicht wohl fühlt. „Ich denke deutsch“, sagt er.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: