© IMAGO/NTB/ Lise Aserud

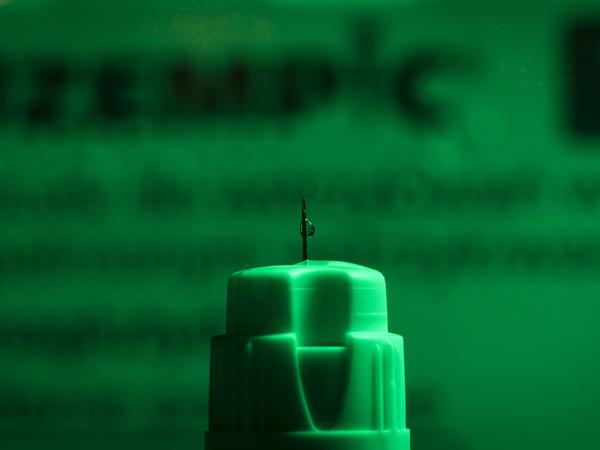

Abnehmen, aber zu welchem Preis?: Das sind die Nutzen und Risiken von Wegovy und Co.

Ein Wirkstoff, der den Appetit dämpft, das Herz schützt und die Demenzgefahr senkt: GLP-1-Präparate werden als Wundermittel gefeiert. Eine neue systematische Analyse zeigt: Nicht alle Effekte sind positiv.

Stand:

Die Spritze, die Pfunde schmelzen lässt – und gleichzeitig vor Herzinfarkt und Demenz schützen soll: GLP-1-Rezeptor-Agonisten (GLP-1-RA) wie Wegovy gelten als wahre Wunderwaffen in der Medizin. Eine neue Studie zeigt: Die Präparate bieten viele Vorteile, bergen aber auch Risiken.

In einer systematischen Analyse untersuchten Forschende die gesundheitlichen Effekte dieser Präparate, die in Deutschland gegen Typ-2-Diabetes und Übergewicht zugelassen sind. Auf Basis riesiger Datensätze beleuchteten sie sowohl positive Wirkungen als auch mögliche Nebenwirkungen.

Diese großen Datensätze unterstreichen die positive Risiko-Nutzen-Bilanz dieser Präparate. Das ist vorerst beruhigend.

Frank Tacke, Gastroenterologe an der Berliner Charité

Das Team um Ziyad Al-Aly von der Washington University in St. Louis wertete eine Datenbank des US-Kriegsveteranenministeriums aus. Dabei verglichen sie rund 216.000 Menschen, die GLP-1-RA-Präparate gegen Diabetes 2 einnahmen, mit gut 1,2 Millionen Veteranen, die andere Therapien gegen die Stoffwechselerkrankung nutzten. Die mittlere Beobachtungsdauer lag bei 3,7 Jahren.

Verzerrte Ergebnisse?

Studien zu GLP-1-Rezeptor-Agonisten sollten vorsichtig interpretiert werden, da die untersuchten Personen nicht zufällig einer Behandlung zugeteilt wurden, betonte Stephen O’Rahilly gegenüber dem britischen Science Media Center. Unterschiede in den Ergebnissen könnten also auch auf andere Faktoren als das Medikament zurückzuführen sein, so der Professor für klinische Biochemie und Medizin an der University of Cambridge. Und weil die Daten von der Veteranenbehörde stammen, seien sie stark auf ältere weiße Männer ausgerichtet.

Für 42 medizinische Probleme sank das Risiko durch die Einnahme der Präparate, bei 19 Problemen hingegen stieg das Risiko. Die Risikoreduzierung betrug zwischen 10 und 20 Prozent und ist somit moderat, heißt es im Fachblatt „Nature Medicine“.

„Diese großen Datensätze unterstreichen die positive Risiko-Nutzen-Bilanz dieser Präparate“, sagte der Gastroenterologe Frank Tacke von der Berliner Charité, der nicht an der Studie beteiligt war. „Das ist vorerst beruhigend.“

Positive Effekte

Günstige Effekte fand das Team auf Suchtprobleme – etwa mit Alkohol, Opiaten, Tabak oder Cannabis –, psychotische Störungen, Demenz wie etwa Alzheimer, Blutgerinnungsstörungen, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Infektionskrankheiten und diverse Atemwegsprobleme – von Bronchitis über Lungenentzündung bis zu chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD).

© IMAGO/NurPhoto/Jaap Arriens

Hauptautor Al-Aly erklärte: „GLP-1-RA-Präparate wirken auf Rezeptoren in Gehirnarealen, die an Impulskontrolle, Belohnung und Sucht beteiligt sind. Das erklärt möglicherweise ihre Wirksamkeit beim Drosseln von Appetit und Suchterkrankungen.“ Die möglicherweise verringerte Demenzgefahr führt er auf die entzündungshemmende Wirkung im Gehirn zurück.

Das geringere Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen – in Deutschland die häufigste Todesursache – führt Tacke auf die Gewichtsreduktion und eine veränderte Lebensführung wie etwa mehr Bewegung zurück.

Eine häufig geäußerte Sorge über die Präparate konnte die Studie ebenfalls entkräften: Selbstverletzungs- und Suizidgedanken traten unter GLP-1-RA-Therapie nicht häufiger auf. Im Gegenteil, die Ergebnisse deuten auf eine möglicherweise antidepressive Wirkung hin.

Negative Effekte

Als Risiken nennt die Gruppe unter anderem Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen, Sodbrennen, Gelenkentzündungen, Schlafstörungen oder Hypotonie, also zu niedrigen Blutdruck. Zudem könnte die Einnahme in seltenen Fällen entzündliche Prozesse in den Nieren und der Bauchspeicheldrüse fördern. Der deutsche Experte Tacke erklärt die bekanntermaßen häufigen Magen-Darm-Probleme mit der längeren Verweildauer der Nahrung im Verdauungstrakt.

Überraschend war der Befund, dass es unter dem Medikament zu vermehrten Gelenkentzündungen kam. Er steht im Gegensatz zu kontrollierten Experimenten, bei denen bei übergewichtigen Menschen mit Arthrose die Knieschmerzen durch Wegovy deutlich reduziert wurden.

„Es ist möglich, dass die Gelenkschmerzen durch die erhöhte körperliche Aktivität, die durch den Gewichtsverlust ermöglicht wird, erst sichtbar werden“, sagte Stephen O’Rahilly gegenüber dem britischen Science Media Center. Es sei auch denkbar, dass GLP-1-Rezeptoren auf bestimmten Immunzellen entzündliche Reaktionen beeinflussen. Weitere Forschung sei erforderlich.

Riesige Nachfrage

„Angesichts der Neuheit der Medikamente und ihrer in die Höhe schießenden Popularität ist es wichtig, die Auswirkungen auf alle Körpersysteme systematisch zu analysieren, um zu verstehen, was sie tun und was nicht“, so Al-Aly.

Die Medikamente aus der noch recht neuen Wirkstoffklasse sind auch in Deutschland sehr beliebt. Erst im Sommer wies das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) angesichts der großen Nachfrage auf zeitweilige Versorgungsengpässe hin.

Die Wirkstoffe, die überwiegend einmal pro Woche injiziert werden, verlängern vor allem die Verweildauer der Nahrung im Verdauungstrakt und erhöhen so das Sättigungsgefühl. Dass sie sowohl gegen Diabetes 2 als auch beim deutlichen Abnehmen helfen, ist unstrittig. Zudem prüfen Studien derzeit ihren möglichen Nutzen gegen viele weitere Erkrankungen, darunter Parkinson und Alzheimer.

Medizinische Praxis: Worauf geachtet werden sollte

Die Ergebnisse der Studie haben auch praktische Relevanz, betonen die Studienautoren. So sollte beim Einsatz der Präparate etwa der Blutdruck gut kontrolliert und bei Bedarf die Einnahme von Blutdrucksenkern angepasst werden. Auch auf andere mögliche negative Auswirkungen der Therapie sollte künftig verstärkt geachtet werden.

Trotz der positiven Bilanz bleibt eine wichtige Frage offen: das mögliche Tumorrisiko. Frank Tacke von der Berliner Charité betonte, dass die Beobachtungszeit von 3,7 Jahren zu kurz sei, um hierzu zuverlässige Aussagen zu treffen. Bislang gebe es jedoch keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko. (mica, dpa)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: