© Gestaltung: Tagesspiegel, Foto: stock.adobe.com

Der Preis der Sicherheit: Wie viel Geld fürs Militär ist „normal“?

Zwei, drei oder fünf Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung? Ein historischer Blick ist aufschlussreich. Doch Fachleute sprechen auch eine deutliche Warnung aus.

Stand:

„Euer Majestät, wie viel Prozent Eures Budgets gebt Ihr für Soldaten und Waffen aus?“

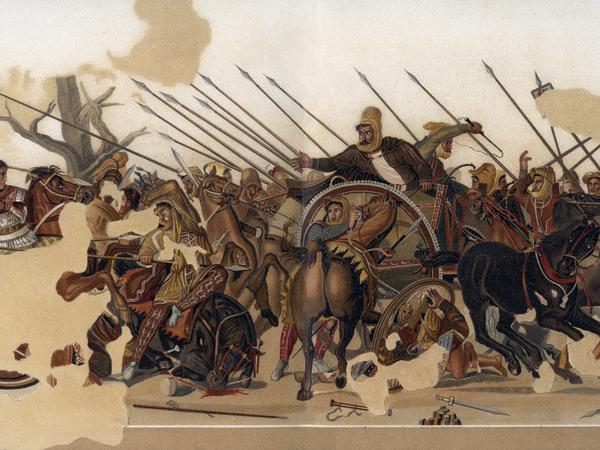

Die Frage geht an einen König oder sonst wie titulierten ganz frühen Staatenlenker, vor 2500 oder 3000 Jahren, irgendwo in Europa, Kleinasien oder auch auf dem Gebiet des heutigen China.

Von „Prozenten“ haben jene Führungsfiguren zwar wohl noch nie etwas gehört, denn die wurden erst im Römischen Reich unter Kaiser Augustus „erfunden“. Doch ihre Antworten hätten ohnehin in den meisten Fällen gelautet: „Na, so ziemlich alles.“ Hofhaltung kostet auch ein bisschen, ja. Und wenn der Staat groß ist, was seinerzeit eher selten vorkommt, dann verschlingen auch Verwaltung und Infrastruktur noch einiges. Aber das meiste geht fürs Kriegeführen drauf. Zählbar ist es natürlich nur zum Teil in Gold und dem, was heute Geld ist. Auch Abgaben in Naturalien und vor allem „human resources“, also menschliche, meist männliche Arbeits- und Kampfeskraft der Untertanen, gehören dazu.

1963 war Deutschlands Wehretat fast Trump-kompatibel

Mehr als zwei Jahrtausende später stellt sich nicht nur in Deutschland so dringlich wie lange nicht die Frage, ob und wenn ja, um wie viel der Anteil der Militärausgaben an der Gesamtwirtschaftsleistung des Staates erhöht werden muss. Donald Trumps letzte Forderung lag bei fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Nato-Staaten, obwohl selbst die USA bei „nur“ 3,4 Prozent liegen. Robert Habeck sprach schon mal von 3,5 Prozent, Linke-Chef Jan van Aken will die Ausgaben gar nicht erhöhen. Soweit das Spektrum der Meinungen.

Tatsächlich kam Deutschland mit Zeitenwende-Sonderausgaben 2024 so etwa auf zwei Prozent. Das ist mehr, sowohl anteilmäßig als auch inflationsbereinigt absolut, als seit Anfang der 1990er-Jahre. Und es sind zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts – und nicht etwa des Bundesetats. Hier kommt der Verteidigungshaushalt 2024 auf knapp zwölf Prozent. Das bedeutet, dass jede Erhöhung des Anteils am BIP sich im Budget eines Staates viel ausgeprägter niederschlägt.

Höher lag der Anteil am Bruttoinlandsprodukt aber durchaus öfter – sowohl in der alten Bundesrepublik als auch in der DDR. In den Jahren während der westdeutschen „Wiederbewaffnung“ etwa. 1963 erreichte er mit 4,9 Prozent einen fast Trump-kompatiblen Höhepunkt.

Welchen Anteil am Bruttoinlandsprodukt ein antiker, mittelalterlicher oder auch Renaissance-Herrscher für das Militär ausgegeben hat, lässt sich heute kaum beziffern. Das liegt einerseits daran, dass es meist keine oder nur unzureichende Aufzeichnungen zu Militärausgaben gibt. Zudem bestand ein BIP damals zu großen Teilen aus Naturalien, die Bauern selbst produzierten und selbst konsumierten. In vielen Regionen, etwa bereits im China des vorchristlichen Jahrtausends, lieferten sie es auch teilweise ihrem Feudalherren ab.

© IMAGO/Gemini

Trotzdem gab es auch in Europa schon früh klare Regelungen dazu, was der Vorläufer des heutigen Steuerzahlers für das Militär aufzubringen hatte: In der Karolingerzeit wurden die finanziellen Verantwortlichkeiten für die Ausrüstung der Soldaten nach dem Vermögen der Familie vorgegeben, wie die durch den Historiker Tübinger Christoph Haack untersuchte Quellen belegen. Selbst weniger wohlhabende Familien mussten die Hälfte oder ein Viertel eines Soldaten finanzieren, einschließlich Waffen und Proviant.

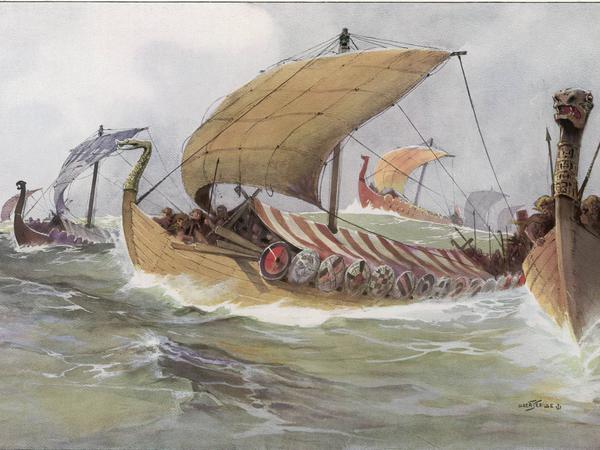

Die Kosten sind klar, der Nutzen nicht immer

Dabei ist auffällig, wie strategisch divers schon zur Zeit Karls des Großen und seiner Nachfolger (etwa 750 bis 900 n. Chr.) die finanziellen Mittel für das, was heute „äußere Sicherheit“ heißt, eingesetzt wurden. Karl der Kahle – Enkel Karls des Großen – zahlte den Wikingern bereitwillig hohe Tribute, um sie von ihren grausamen Raubzügen entlang der schiffbaren Flüsse abzubringen. Es war ein Eingeständnis der maritimen Unterlegenheit des Frankenreiches. Es bezog aber auch die politisch-strategische Einschätzung ein, dass dieser spezielle Feind nur auf materiellen Gewinn aus war, den fränkischen Staat also territorial eher nicht bedrohte. Und es war billiger, als Heere auszustatten - und rettete viele Leben, vor allem von Frauen und Kindern. Es ließ den Herrscher selbst allerdings auch „schwach erscheinen“, wie eine Studie des Mediävisten Simon Coupland von der University of Cambridge zeigt.

Parallelen dazu etwa in den heutigen Diskussionen über Zugeständnisse an Russland zu sehen, ist so nachvollziehbar, wie es schwierig ist. Ein Grund ist. dass moderne militärische Strukturen und Technologien sich von den damaligen stark unterscheiden und viel gefährlicher sind. Die schwere Vergleichbarkeit gilt auch für die Jahrhunderte danach und im Grunde bis heute. Aus ökonomischer Sicht stellt sich schlicht die Frage: Wie viel Investition in das Militär ist volkswirtschaftlich sinnvoll? Das heißt also letztlich, Kosten und Nutzen abzuwägen - und klingt einfach. Ist es aber nicht. Einerseits stellt sich bei Kosten und Nutzen die „Für wen?“-Frage: den Herrscher, die Elite, das „Volk“, die Nation? Und wie will man etwa den „Wert“ der nationalen Unabhängigkeit oder gegenwärtig gar von „Freiheit“ und „Demokratie“ in einer Kosten-Nutzen-Rechnung beziffern?

Was kostet die Freiheit?

„Die Durchsetzung der inneren und äußeren Sicherheit ist zwar notwendig, aber sie ist immer auch erst mal eine konsumptive Ausgabe“, sagt Tilman Brück, Leiter des Forschungsinstituts „International Security and Development Center“ in Berlin. „Das Geld für den Sold ist am Monatsende weg.“ Sicherheit sei zwar hilfreich und etwa eine notwendige Voraussetzung für Wirtschaft, „aber sie bringt im engeren Sinne keine finanzielle Dividende, anders als etwa ein gutes Bildungs- oder Wissenschaftssystem, wo produktive Arbeitnehmer ausgebildet oder neue Erfindungen hergestellt werden.“

© IMAGO/Heritage Images

Man könnte es auch anders formulieren: Angriffskriege versprechen Gewinn und rechtfertigen, rein ökonomisch, auch hohe Militärausgaben. Der Nutzen von Investitionen in „Sicherheit“, also die reine Verteidigungsfähigkeit, ist dagegen nicht so leicht zu beziffern. Und je abstrakter die Bedrohung, desto schwieriger werden diese Rechnungen.

© dpa/Taiwan Coast Guard/AP

Für Taiwan zum Beispiel ist die Bedrohung sehr konkret, weil man dort die chinesischen Fregatten oft mit bloßem Auge am Horizont sehen kann und „Wiedervereinigung“ in Peking offizielles und rhetorisch offensiv verbreitetes Staatsziel ist. Ähnlich einzuordnen ist wahrscheinlich auch die derzeit im Vergleich mit etwa Deutschland oder Frankreich höhere Bereitschaft baltischer Staaten, inklusive Finnland, Geld in die Verteidigungsfähigkeit zu stecken.

Die kriegerischen Wurzeln unserer friedlichen Fiskalsysteme

Der Wirtschaftswissenschaftler Jari Eloranta von der Universität Helsinki erforscht seit Jahrzehnten die Geschichte der Militärausgaben vom Mittelalter bis heute. Er weist unter anderem darauf hin, dass die Steuersysteme der westlichen Welt, die heute eben auch Sozialstaat, zivile Infrastruktur und Umweltschutz finanzieren, fast ausschließlich zur Finanzierung von Kriegen entstanden sind. Manchen, auch eher kleinen europäischen Staaten wie Portugal und den Niederlanden, half dies dann auch dabei, Wohlstand und Militär über die Ausbeutung von Kolonien zu finanzieren.

Demokratischere Institutionen unterstützten die Anforderungen des totalen Kriegseinsatzes besser als ihre autoritären Gegenstücke.

Die Wirtschaftswissenschaftler Jari Eloranta und Philip Hoffman zur langfristigen Finanzierung von Kriegskosten im 19. und 20. Jahrhundert.

Anders als man vielleicht erwarten würde, waren nicht die am stärksten autokratisch geprägten Systeme am erfolgreichsten darin, Verteidigungskosten und Kriege zu finanzieren. Es waren vielmehr diejenigen mit „mehr demokratischen Institutionen“, schreiben Eloranta und Philip Hoffman vom California Institute of Technology in einem 2020 erschienenen Buchkapitel. Denn in denen saßen diejenigen, die Geld für Kredite bereitstellen konnten, vor allem Bankiers und Kaufleute – und den Sinn davon kühl ökonomisch berechneten. Diese Länder mobilisierten laut Eloranta „mehr Männer und Material für den Krieg, und ihre Kriegsindustrien erwiesen sich als sehr anpassungsfähig, um die Bedürfnisse der Kriegsmaschinerie zu erfüllen“.

© imago/United Archives

Dass etwa der Erste Weltkrieg mit einer Niederlage der Mittelmächte endete, sei auch darauf zurückzuführen: Die Alliierten seien besser darin gewesen, wirtschaftliche und militärische Ressourcen sowohl an der Heimatfront als auch an der Front zu mobilisieren. Und „ihre demokratischeren Institutionen unterstützten die Anforderungen des totalen Kriegseinsatzes besser als ihre autoritären Gegenspieler.“ Und dass Hitler schon 1938 fast 19 Prozent des BIP in Rüstung stecken konnte, „durch eine Kombination aus kreativer Finanzierung und dem Versprechen, den Deutschen sowohl Waffen als auch Butter zu liefern“, verhinderte die letztendliche Niederlage auch nicht.

History will teach us nothing

Ist das ein Grund zur Hoffnung für die Gegenwart, für die Ukraine, für Europa? Sicher ist, dass ein Krieg im 21. Jahrhundert, zumal zwischen Staaten oder Allianzen, die zum Teil maximal zerstörerische Atomwaffenarsenale besitzen, ein anderer ist als einer vor 100 oder 300 Jahren. Bisher allerdings werden auch die Kriege des 21. Jahrhunderts mit konventionellen Mitteln geführt, Stahl, Sprengstoff – und Menschen. Und irgendjemand muss all das bezahlen.

Die Geschichte, auch wenn sie mit den Dollar-Zahlen der Ökonomen verbrämt ist, ist hier wenig hilfreich.

Jürgen Brauer, Ökonom, über Sinn und Unsinn eines Vergleichs früherer Militärausgaben mit der gegenwärtigen Situation.

Doch die in Dollar und Rubel zählbaren Militärausgaben der Vergangenheit, so der aus Berlin stammende Ökonom Jürgen Brauer von der Georgia Regents University in Augusta, USA, seien wenig aussagekräftig für die Gegenwart: „Die Ukraine, Russland, die USA, die Nato, Europa, alle müssen unabhängig von der Vergangenheit beurteilen und entscheiden, was zu tun ist.“ Die Geschichte, auch wenn sie „mit den Dollar-Zahlen der Ökonomen verbrämt“ sei, sei hier wenig hilfreich.

© dpa/AP/Denis Poroy

Geht die Prozent-Diskussion also am Kern des Problems vorbei? „Wir brauchen Ausgaben in die innere Sicherheit der Welt – und wir haben ein Koordinationsproblem auf dem Weg dahin“, sagt der Friedens- und Konfliktforscher Brück. Speziell für Europa sieht er das Problem, dass Geld allein noch keine Sicherheit kaufen kann: „Wir brauchen effektive Ausgaben“, sagt er. „Nicht die Menge macht es, sondern die Wirkung“.

Eine starke europäische Allianz würde reichen.

Tilman Brück, Friedens- und Sicherheitsforscher, hält eine gemeinsame europäische Armee nicht für nötig.

Beim Gebrauchtwagenkauf etwa sei man ja auch schlecht beraten, dem Händler 20.000 Euro in die Hand zu drücken und „Mach mal“ zu sagen. Dann bekomme man sicher „eine Zitrone“ und keinen Mercedes im Top-Zustand, so Brück.

Allianzen und Finanzen

Europa gebe bereits sehr viel Geld für seine Streitkräfte und Waffensysteme aus: „Wenn wir uns besser koordinieren würden, könnten wir mit demselben Geld viel mehr bewirken – und bräuchten wahrscheinlich die Amerikaner gar nicht mehr.“ Doch bislang gebe es „viel zu viele nationale Suppen in der europäischen Verteidigung, und alles ist überall anders“. Das koste „wahnsinnig viel Geld“ und reduziere die Wirkung enorm. Es brauche vor allem einen einheitlichen Markt für europäische Verteidigungsgüter. Eine europäische Armee sei dann gar nicht nötig: „Eine starke europäische Allianz würde reichen.“

Wenn dagegen die Nato – mit oder ohne die USA – den baltischen Staaten nicht garantiert beistehe, „dann kann Estland hundert Prozent seines Budgets für das Militär ausgeben und es würde vom russischen Bären in einem Happen geschluckt“, so Brück.

Er spricht aus, was bis vor Kurzem niemand zu sagen wagte, was angesichts der jüngsten Signale aus Washington aber immer offensichtlicher wird: Europa brauche, um seine Werte zu verteidigen, so schnell wie möglich eine echte gemeinsame Verteidigungspolitik, „im Rahmen einer europäischen Nato“.

- Bundeswehr

- China

- DDR

- Donald Trump

- Familie

- Hochschulen

- Krieg in der Ukraine

- Nato

- Robert Habeck

- Russland

- Ukraine

- USA

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false