Astrophysiker Hans Oleak erklärte Laien, warum die Sonne heiß ist, was es mit schwarzen Löchern auf sich hat und warum er glaubt, dass wir im All nicht allein sind.

Astrophysiker Hans Oleak erklärte Laien, warum die Sonne heiß ist, was es mit schwarzen Löchern auf sich hat und warum er glaubt, dass wir im All nicht allein sind.

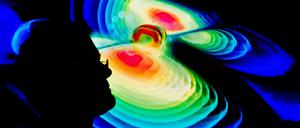

In der Schule lernte Alessandra Buonanno das genaue Beobachten der Natur. 2015 gehörte sie zu den Entdeckern der ersten detektierten Gravitationswellen aus dem All. Nun wird die Physikerin aus Golm dafür mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet.

Vor knapp 75 Jahren eröffnete der Großvater von Ahmet Refii Dener die wissenschaftliche Fakultät der Universität von Ankara. Mit einer Rede, die bis heute ihre Wirkung entfaltet. Eine Kolumne.

Liegt die akademische Philosophie hierzulande in Agonie? Unser Gastautor weist die Kritik als "bizarr" zurück. Heute arbeiteten Philosophen aktueller denn je.

Vor 130 Jahren wurde die Urania gegründet – ein würdiger Anlass zum Feiern. Für den scheidenden Direktor gab es eine Medaille samt Standing Ovations.

Die Urania Berlin fand Nachahmer in aller Welt – und erfand sich mehrmals neu.

1,3 pro Jahr – mit dieser Nobelpreisträgerquote nimmt Direktor Ulrich Bleyer seinen Abschied.

Vor 100 Jahren tötete die Spanische Grippe über 50 Millionen Menschen - mit Auswirkungen sogar für die heutige US-Präsidentschaft.

Er gilt als Popstar der Mathematik. Jetzt strebt Günter M. Ziegler an die Spitze der Freien Universität. Er könnte Deutschlands erster (offen) schwuler Uni-Präsident werden

Performance trifft Wissenschaft: Eva Meyer-Kellers „Some Significance“ in den Sophiensaelen erkundet Phänomene der Physik - mit Äpfeln und Nylonstrümpfen.

Indirekter Nobelpreis, eine neue Digital-Fakultät, ein Masterplan für Golm und die kritische Betrachtung der Zeit des Populismus.

Das Universum ist rund 13,7 Milliarden Jahre alt. Astrophysiker Hermann Nicolai über den Kosmos als Luftballon, erschreckende Leere und die Suche nach den Eltern des Alls.

Die Leser des Fachblatts "Science" haben die besten Forschungserfolge 2017 gewählt. Es gewann eine spektakuläre Gentherapie und ein Neutrino-Detektor.

Im vergangenen Jahr haben zehn Menschen die Wissenschaft besonders beeinflusst, positiv wie negativ. Meint die Redaktion des Fachblatts „Nature“.

Die FU Berlin muss sich einen neuen Präsidenten suchen. Peter-André Alt will Präsident der Hochschulrektorenkonferenz werden. Nachfolger könnte der Mathematiker Günter M. Ziegler werden.

Neue Werkzeuge sollen neue Erfahrungsräume schaffen – Master „Computational Design“ geplant.

Die Universität Oxford und die großen Berliner Universitäten schließen eine weitreichende Partnerschaft - bis hin zu gemeinsamen Forschungszentren. Das soll auch eine Reaktion auf den Brexit sein.

Goethes Faust und Einsteins Haken: Ein Buch zum Kampf der Wissenschaftskulturen - geschrieben von einem jungen Autoren-Team.

Ein Meteorologe wie die anderen war Jörg Kachelmann noch nie. Er stritt sich gern mit seinen Vorhersage-Kollegen - und kehrt nun langsam in seine alte Rolle zurück.

Mit Hilfe der Mathematik und bildgebender Verfahren werden gefaltete Papyri am Computer virtuell entfaltet und lesbar gemacht

Potsdamer Wissenschaftler beteiligen sich zum Weltklimagipfel in Bonn an einem Appell an die Politik: Deutschland droht der Verlust der Vorreiterrolle im Klimaschutz. Das Thema sollte von einer neuen Regierungskoalition sehr ernst genommen werden.

Bei der Berliner "Science Week" wird eine Ausstellung über einen islamischen Wissenschaftler gezeigt. Aber sie biegt die Wahrheit zurecht, sagen Kritiker.

Der Tagesspiegel erreicht mit großem Vorsprung mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Berlin als andere Qualitätsmedien.

Japans Umweltminister bezeichnet die Auszeichnung als „Nobelpreis für Umweltforschung“. Der PIK-Direktor habe „bahnbrechende interdisziplinäre Forschung“ voran gebracht, sagte der Vorsitzende des Auswahlkomitees.

Rund 5200 Erstsemester beginnen in diesen Tagen an den drei staatlichen Hochschulen Potsdams ihr Studium. Sieben von ihnen berichten von ihren Bewerbungen, ihren Zielen und Erwartungen.

Der Physiker Claus Ropers von der Universität Göttingen erhält den Klung-Wilhelmy-Wissenschafts-Preis 2017.

Der deutsch-amerikanische Nobelpreisträger wurde in die USA abgeworben - wie so viele andere Spitzenforscher.

Einstein sagte ihre Existenz voraus, erst 2015 wurden sie entdeckt. Dafür erhalten Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne nun den Nobelpreis für Physik.

Viele Experten hatten bereits im vergangenen Jahr auf einen Physik-Nobelpreis für die Gravitationswellen-Forscher getippt. Auch Potsdamer Forscher waren an dem Nachweis beteiligt.

Von Einstein wurden die Gravitationswellen vorhergesagt, nach Jahrzehnten der Forschung wurden sie von den drei Wissenschaftlern nachgewiesen, die heute den Physiknobelpreis bekommen haben.

Eine Diskussion im ZZF beleuchtet die folgenreichen Umwälzungen in Potsdams Kultur nach 1989

"Irma" tobe am Donnerstag bereits seit mehr als 33 Stunden. Potsdamer Klimaforscher bekräftigen Zusammenhang von Intensität der Stürme und Klimawandel. Weitere Tropenstürme ziehen auf.

Wer darf an der Hochschule sprechen und worüber? Die Dozentin Natasha A. Kelly über blinde Flecken in der Wissenschaft.

Einmal im Jahr können Wünschelrutengänger und Telekineten an der Uni Würzburg ihre Kräfte testen lassen. Die Ergebnisse sind dramatisch.

PNN-Reporterin Valerie Barsig hörte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz während seines Besuchs bei Wissenschaftlern in Golm zu.

In der Langen der Wissenschaften gibt es an der Freien Universität wieder viele Mitmachangebote für kleine Entdecker.

Noch mehr Tipps für die Lange Nacht der Wissenschaften an der Freien Universität

Der Religionswissenschaftler Johann Hafner spricht im PNN-Interview über das neue Religionsforum der Universität, die Utopie des Glaubens, den Dialog der Religionen und die nötige Aufklärung über religiösen Extremismus.

Ein bundesweit einzigartiges religionswissenschaftliches Zentrum wird an der Universität Potsdam eröffnet. Das „Forum Religionen im Kontext“ soll sich interreligiösen Diskursen in Wissenschaft und Gesellschaft widmen.

Noch kann die Wissenschaft den Urknall nicht erklären. Aber heißt das, dass er einen göttlichen Ursprung hat? Ein Kommentar.

öffnet in neuem Tab oder Fenster