© imago images/photothek

Wenn's im Internet mal nett zugeht: Der psychologische Nutzen von „Candystorms“

In den sozialen Medien ist der Ton oft schroff. Manchmal aber unterstützen sich Leute und beklatschen einander virtuell. Das hilft auch denen, die applaudieren.

Stand:

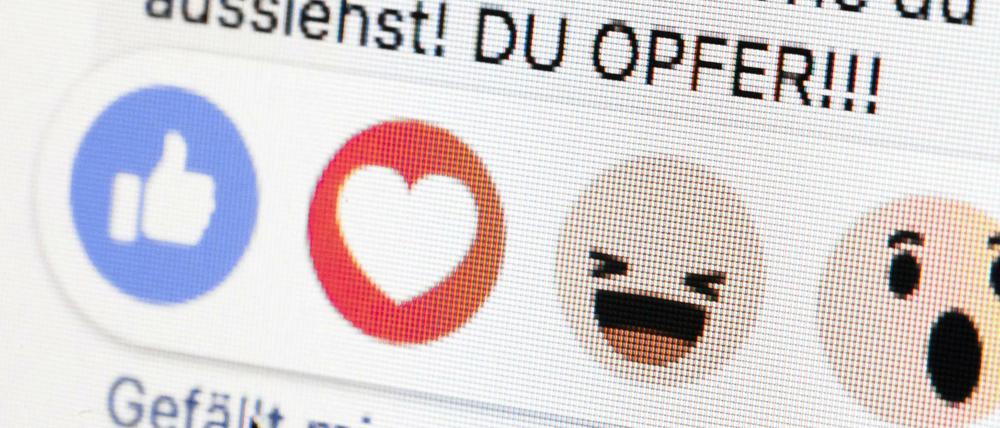

Soziale Medien wie Facebook und Twitter sind nicht gerade berühmt für die Freundlichkeit und Umsicht ihrer Nutzer:innen – im Gegenteil: Ständig empört sich die digitale Öffentlichkeit, allzu schnell entsteht hier ein „Shitstorm“, eine Welle des Hasses und der Abneigung. So zumindest das Gefühl. Aber es geht auch anders.

Das freundliche Pendant zum Shitstorm heißt „Candystorm“ und war im Januar auf Manuela Schwesigs Twitter-Account zu beobachten. Die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns teilte ein Foto einer Familienpizza auf ihrem Twitter-Account.

„Jetzt der schönste Moment der Woche“, freute sich Schwesig auf ihren „Kinoabend mit der ganzen Familie auf dem heimischen Sofa“. „#StayAtHome & bleibt gesund/bleiben Sie gesund!“, hieß es auf dem Account noch.

Daraufhin erhielt Schwesig freundliche Zuschriften, Nutzer:innen teilten in den Antworten eigene Pizzabilder, bewunderten das Essen, fragten nach der Filmauswahl und wünschten einfach guten Appetit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ein Candystorm ist das Gegenstück zum ätzenden Shitstorm. Und diese „Süßigkeiten-Stürme“, wie sie übersetzt heißen würden, haben einen positiven psychologischen Effekt – nicht allein auf diejenigen, die sie erhalten, sondern auch auf die mitunter Wildfremden, die sie machen.

Komplimente können auch das Selbstbewusstsein desjenigen stärken, der sie macht

Psychologin Katharina Stenger weiß das: „Komplimente zu machen, kann unser Selbstbewusstsein stärken. Wir empfinden uns als hilfsbereit, sozial und sympathisch“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Komplimente schafften ein Gefühl der Verbundenheit mit gleichgesinnten Menschen. „Erregt das Bild eines selbst gebackenen Kuchen unsere Aufmerksamkeit, liegt es vermutlich daran, dass wir selbst mit großer Leidenschaft backen oder an unseren Lieblingskuchen von Oma erinnert werden.“

© Leila Ivarsson/K. Stenger/dpa

Das führt dann womöglich auch bei den Gelobten zu positiven Emotionen: „Wenn wir Komplimente erhalten, werden bestimmte „Belohnungsstoffe“ im Gehirn ausgeschüttet, die für gute Laune sorgen“, sagt Stenger. Es sorge auch für Stolz und mitunter sogar für Anfeuerung, neu erlernte Fähigkeiten noch zu verbessern.

Online-Bestärkung kann gut für die Psyche sein

In der Pandemie, in der Kontakt reduziert ist, könne die Online-Bestärkung „Gefühle von Zusammenhalt und Empathie stärken und Gleichgesinnte vernetzen“, sagt Stenger. Die lang anhaltende soziale Isolation schlage vielen aufs Gemüt. „So lenken wir uns gemeinsam von den negativen Nachrichten ab, mit denen wir täglich konfrontiert sind“, erklärt sie.

Wenn also in der Pandemie gezwungenermaßen Alltägliches zum Ereignis wird – etwa Brot backen, ein neuer Haarschnitt oder einfach das süß dreinblickende Haustier –, ist es vielleicht eine auch aus psychologischer Sicht gute Idee, die Leute auf Instagram und Facebook daran teilhaben zu lassen. Wenn man Glück hat, gibt es dafür Komplimente. Und die können positive Emotionen auslösen.

Allerdings sollte man sich auch nicht zu viel erhoffen. Die positive Wirkung der Bestärkungen im Netz halte nur kurz an, sagt Stenger. „Wer verbissen nach positiver Bestärkung auf den sozialen Medien strebt, vernachlässigt die authentische Anerkennung von Personen, die wirklich wichtig im Leben sind.“

Hashtags wie "#anxietymakesme" und "#facethedepression" machen auf psychische Krankheiten aufmerksam

Nicht nur bei eher trivialen Dingen finden Menschen in den sozialen Medien nette Worte füreinander. Unter dem Hashtag #anxietymakesme („Angststörungen sorgen dafür, dass ich...“) teilten Nutzer:innen Anfang des Jahres ihre Erfahrungen mit Angststörungen – und versuchen, sich gegenseitig zu unterstützen.

Der Hashtag führe zu erhöhter Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für das Thema, sagt Stenger. Für solche Versuche gibt es auch andere Beispiele: In den letzten Wochen etwa folgten viele Nutzer:innen dem Aufruf #FacetheDepression („Stelle dich der Depression“) und machten mit Fotos aus Zeiten einer psychischen Krise auf die Krankheit aufmerksam.

Auf den Bildern lächelten sie oft, machten in den Kommentaren aber deutlich, dass es hinter Fassade zu dem Zeitpunkt ganz anders aussah. Ein Nutzer schrieb: „Depression hat viele Gesichter. Und eins davon ist dafür da, das Problem vor der Außenwelt zu verstecken.“

Solidaritätsbekundungen können dazu beitragen, psychische Leiden zu entstigmatisieren

Virtuelle Bekanntmachungen und Solidaritätsbekundungen dieser Art können ganz reale Effekte haben: Aufklärung sei ein wichtiger Schritt bei der Entstigmatisierung psychischen Leidens, erklärt Stenger. Und sie sieht einen weiteren positiven Effekt: „Soziale Netzwerke können eine (anonyme) Plattform bieten um (negative) Gefühle zu kommunizieren, die in der Realität nicht ausgesprochen werden können.“

Sich online zu äußern, könne somit ein erster, wichtiger Schritt in Richtung Beratung oder Therapie sein. Darüber hinaus könne eine mitfühlende Resonanz der betroffenen Person das Gefühl geben, nicht alleine zu sein.

Der erste Candystorm stammt übrigens aus dem deutschen Politikbetrieb: Grünen-Politiker Volker Beck verwendete das Wort 2012 zum ersten Mal. Damals hatte seine Parteivorsitzende Claudia Roth ein schlechtes Ergebnis bei der Partei-Urwahl erhalten.

„Wie nennt man das Gegenteil eines Shitstorms?“, fragte Beck auf Twitter. Und beantwortete die Frage kurz darauf selbst, indem er einen „Candystorm für Claudia“ forderte. Nutzer:innen überhäuften Roth mit Lob und Zuspruch.

Auf diesen allerersten digitalen Candystorm folgte übrigens ein ganz analoger: Grüne Delegierte bewarfen Roth nach ihrer Wiederwahl mit ganz realen Bonbons – in Anspielung auf das neu erfundene Wort. (dpa)

David Langenbein

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: