© Weltspiegel

Meinungsfreiheit üben mit dem Tagesspiegel: Die Schule der Demokratie nach der Diktatur

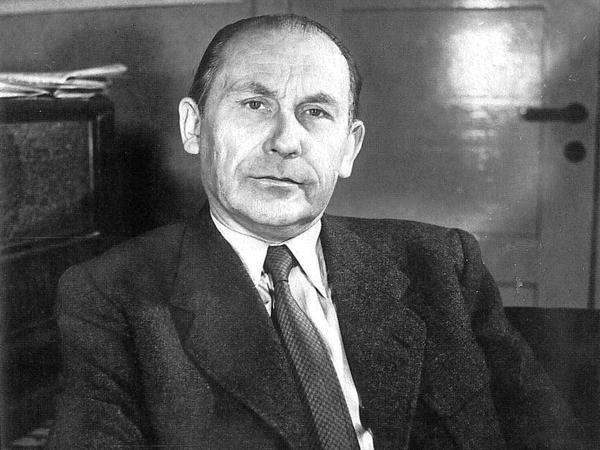

Für Zeitungsgründer Erik Reger war es wichtig, dass sich Leserinnen und Leser einmischen. Zum Tagesspiegel-Jubiläum erinnern wir an die Ideen und Initiativen des ersten Chefredakteurs.

Stand:

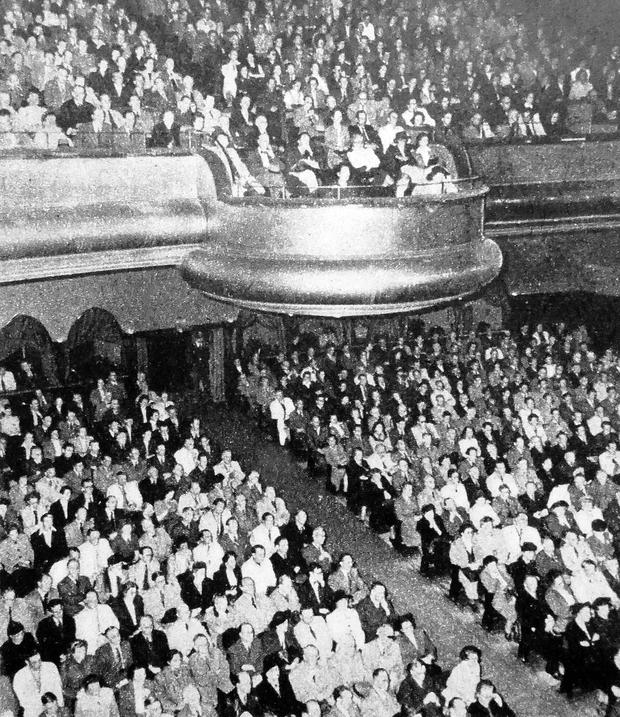

Diesmal ging es lebhaft zu. Die „Leidenschaften“ seien „größer gewesen“, sagte Zeitungsgründer und Chefredakteur Erik Reger an jenem Juni-Abend 1949. Der Tagesspiegel hatte in den Steglitzer Titania-Palast, der den Krieg im Außenbezirk ohne größere Schäden überstanden hatte und auch deshalb zum wichtigen, weit über Film hinausreichenden Kulturschauplatz der Nachkriegszeit wurde, zum „Öffentlichen Forum“ geladen, zum Austausch seiner Leserinnen und Leser mit der Zeitung und der Berliner Politik.

„Solange in Deutschland die Behörden, Regierungen, Magistrate und was sonst immer nicht lernen, daß sie der Öffentlichkeit etwas schuldig sind“, sagte Reger in seiner hier nachzulesenden Wortmeldung, „solange sie nicht lernen, daß die Öffentlichkeit ihre Kritik an ihnen nicht aus irgendeinem bösen Willen heraus übt, sondern daß jeder ein Recht zu dieser Kritik hat, daß er sprechen wird jederzeit, und daß er das Recht, zu sprechen, sich erringen wird, koste es, was es wolle, – solange werden wir nicht von einer Vorbereitung der Demokratie sprechen können in Deutschland, geschweige denn von einer Demokratie. “

Am Schauplatz, an dem die Berliner Philharmoniker 1945 ihr erstes Nachkriegskonzert gaben, die Freie Universität 1948 gegründet wurde und noch 1960 Marlene Dietrich ihren ersten großen Auftritt vor Berliner Publikum nach dem Krieg hatte, stellten sich am 9. Juni 1949 die Stadträte – damals eine Bezeichnung für eine Gesamt-(West-)Berliner Funktion – Gustav Klingelhöfer und Paul Füllsack sowie Kreuzbergs stets weit über den Bezirk hinaus engagierter Bürgermeister Willy Kressmann („Texas-Willy“) den Leserinnen und Lesern. Das Thema: „Lebensmittel oder Rohstoffe? Einfuhrpraxis und Verbrauchsplanung des Magistrats“.

© Tagesspiegel

Nicht Parteienproporz war für die Zusammenstellung des Podiums entscheidend, alle Teilnehmer gehörten der SPD an, sondern die Zuständigkeit, in dem Fall für Wirtschaft (Klingelhöfer) und Ernährung (Füllsack). Dazu Kressmann wohl wegen seiner Popularität und Anpacker-Mentalität.

Allerdings hatte die SPD seinerzeit auch eine satte absolute Mehrheit mit 60 der 98 Sitze im West-Berliner Stadtparlament. Aus der Wahl Ende 1948 während der Blockade war sie mit Ernst Reuter als Führungsfigur und 64,5 Prozent der Stimmen als klarer Sieger hervorgegangen. Schon bei der letzten Gesamt-Berliner Wahl 1946 war die mit Abstand stärkste Partei die SPD gewesen (48,7 Prozent).

Einige Wortmeldungen wirken auch heute noch aktuell: Die Unternehmerin Charlotte Naumann etwa fragte unter Bravo-Rufen und Beifall mit Blick zum Podium: „Warum sitzen nicht Fachleute da?“ Entscheidend müsse statt der Parteizugehörigkeit sein, „kann der Mann etwas, ist er dazu fähig?“ Ihr Vorschlag: „In dem Augenblick, in dem einer ein Amt übernimmt, müßte es heißen: raus aus der Partei“. Dann könne sich niemand hinter der Parteidisziplin verstecken, wenn er nicht richtig gehandelt habe. „So sind die Gedanken einer Frau, die im Wirtschaftsleben steht.“

© Weltspiegel-Archiv

Eine weitere Leserin, die als Frau Dr. Kümmel eingeführt wird, äußert sich auch durchaus aktuell klingend zu Kennzeichnungspflicht von Inhalten von Lebensmitteln, um nicht mit einem „undefinierbarem Gemisch“ konfrontiert zu werden. Sie nennt Maggi, Knorr, Büchsenwurst… „Dringend not tut nämlich ein neues Nahrungsmittelgesetz nach Art der außerordentlich scharfen Lebensmittelgesetze in den Vereinigten Staaten von Amerika“, sagt die Leserin, was sich heute in Zeiten eines als „Bürokratieabbau“ getarnten Rollbacks gerade nach US-Vorbild bitter ironisch liest.

Oder Leser Heinrich Kuhn, der sich ganz im Sinne Regers auf Transparenz und Debatte bezieht: Über die Freude der „Herren des Magistrats“ endlich sprechen zu können, müsse er sich wundern, denn „sie hätten doch vermutlich schon früher die Gelegenheit gehabt, zu diesem Thema oder zu einem anderen in der Öffentlichkeit zu sprechen“. Aber: „Erst der Tagesspiegel mußte mit seiner Anregung kommen und ein öffentliches Forum zustandebringen.“

© Weltspiegel-Archiv

Zeitungsgründer Reger sah solche Abende – beim ersten Mal im Charlottenburger Studentenhaus war es allgemeiner um „Verwaltung und Öffentlichkeit“ gegangen – und überhaupt Diskussionen, Foren, Zuschriften und deren Beantwortung durch die Redaktion als Übungen in Demokratie nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur. Er forderte aber nicht nur von der Politik Rechenschaft, Nahbarkeit, Verantwortlichkeit, Kritikfähigkeit und Transparenz sondern auch vom Tagesspiegel selbst.

Das kam offenbar gut an. „Wir sind heute in diesen großen Saal gegangen, um so vielen Bürgern wie möglich Gelegenheit zu geben, an der Diskussion teilzunehmen“, sagte Reger. Aber auch der Titania-Palast fasse nur 1800 Leute, bis zu 10.000 wären gern dabeigewesen.

Zu lesen ist dies im „Offiziellen Stenogramm“, das der Tagesspiegel nach der Veranstaltung herausgab, um den vielen, die nicht dabei sein konnten, „wenigstens nachträglich einen genauen Überblick über den Verlauf der Veranstaltung zu geben, aber auch, um den Teilnehmern eine Nachprüfung ihrer eigenen Eindrücke zu ermöglichen“. Für 30 Pfennig war es zu haben.

Erik Reger hat das Stenogramm in seinem persönlichen Archiv aufbewahrt, in seinem Nachlass in der Berliner Akademie der Künste ist es zu finden. Dass er auf solche Dialog-Veranstaltungen stolz war, zeigt sich auch an seiner im Stenogramm vermerkten Aussage, er sei „derjenige, der den Gedanken dieses Forums zum ersten Male in die Öffentlichkeit getragen hat“.

Der Begriff war auch in der Zeitung präsent: „Demokratisches Forum“ hießen über viele Jahrzehnte beim Tagesspiegel die Spalten mit den Zuschriften der Leserinnen und Leser. Erik Regers Sohn Manfred Dannenberger war lange der verantwortliche Redakteur. In Regers Nachlass ist der Brief eines Lesers erhalten, der sich positiv überrascht äußert, dass Zuschriften beim Tagesspiegel anders als bei anderen Zeitungen tatsächlich beantwortet werden.

Das „Demokratische Forum“ erschien erstmals am 20. Oktober 1945, also einen knappen Monat nach der Zeitungsgründung. „Wir werden aus den vielen Zuschriften, die uns täglich zugehen, In regelmäßiger Folge Meinungsäußerungen wiedergeben“, heißt es in der Anmoderation, „nicht um damit einen neuen Jahrmarkt menschlicher Eitelkelten zu eröffnen, in dem jeder eine Befriedigung findet, wenn er sich einmal gedruckt sieht, sondern weil wir sie als politische Wortmeldungen werten.“

Dazu möchte die Redaktion, „weil es die kommende praktische Demokratie vorbereiten kann“, ermuntern. „Der Deutsche ist nicht mehr Objekt, sondern Subjekt in der Politik.“ Aber es müsse „in ihm das Gefühl der Redefreiheit erst wieder erweckt werden“.

In diesem Sinne erhielt das „Demokratische Forum“ drei Tage später, in Folge zwei sozusagen, den Untertitel „Im Zeichen der Meinungsfreiheit sprechen“. Es sollte eben keine Leserbrief-Abwurfstelle sein, sondern öffentliche Debatten anregen und widerspiegeln, unter Leserinnen und Lesern mit Rede und Gegenrede, aber auch mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus Politik, Kultur, Wissenschaft oder Publizistik.

© Tsp-Archiv

In einem Vortrag, den Erik Reger 1947 unter dem Titel „Die neue deutsche Presse“ an der Volkshochschule Tempelhof hielt, stellt er seine Erläuterung des „Demokratischen Forums“ gleich an den Anfang und die Erwägungen zu dem, was man heute „Interaktion“ nennen würde – er nennt es „Wechselwirkung“ –, nehmen den meisten Raum ein in dem Vortrags-Typoskript, das ebenfalls im Nachlass im Archiv der Akademie der Künste zu finden ist.

„Unsere Leser sind heute daran gewöhnt, daß sie, wenn sie die Zeitung aufschlagen, neben vielem, was ihnen gefällt, auch vieles finden, was sie ärgert“, sagte Reger. „Aber sie lesen das, was sie ärgert, heute ebenso gern wie das andere, und sie schreiben uns darüber. So entsteht eine fruchtbare Wechselwirkung.“

Denn: „Wir beantworten alle Briefe, die irgendein Thema anschneiden, in einer Weise, daß man sagen könnte, diese Antwortbriefe stellen dasselbe dar, wie die in der Zeitung veröffentlichten Kommentare.“ Seine eigenen Antworten, von denen einige im Nachlass erhalten sind, lesen sich freundlich verbindlich, aber auch offen und deutlich.

Einem Leser, der schon 1946 schreibt, man müsse „aufhören, Hitler und seine ‚Pg’s’ immer und ewig für all das verantwortlich zu machen, was heute in Deutschland geschieht“ und dass sich „die Siegermächte bisher als unfähig erwiesen haben, das Leben in Deutschland zu normalisieren“, antwortet er, dass er bedauere, sich „den Argumenten nicht anschließen zu können“.

Reger antwortet: „Im Gegenteil sind wir der Meinung, daß für die jetzigen Zustände ausschließlich die Nationalsozialisten verantwortlich zu machen sind. Es spielt gar keine Rolle bei der Beurteilung dieser Frage, wie lange es dauert, bis die Alliierten sich über die Zukunft Deutschlands einigen. Gerade daß es so schwer ist, zu einer Übereinstimmung zu gelangen, liegt ja an der Größe der Verwüstungen, die die Nationalsozialisten in voller Absicht herbeigeführt haben.“

Zusätzlich gab es auf der Berlin-Seite eine Zeitlang die Rubrik „Stadtgespräche“ mit weiteren Zuschriften im lokalen Rahmen. Am 12. September 1948 erschien dort die bewegende Anklage einer Holocaust-Überlebenden, deren ganze Familie von den Nazis ermordet worden war und die in der Nachkriegszeit nun um ihre Existenz kämpft. „Ich selbst schäme mich auch, betteln zu gehen, und habe buchstäblich nichts mehr zum Leben.“

Darüber hinaus hatten Menschen aus Politik oder Gesellschaft, nicht zuletzt Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, auch die Möglichkeit, Gastbeiträge unterzubringen. Sogar feste Rubriken wie die täglich erscheinende Lokalglosse standen dafür offen, etwa als der Zeitzeuge Günther Troplowitz, ebenfalls am 12. September 1948, dort beschrieb, wie er zum ersten Mal den Gelben Stern tragen musste. „Von allen Seiten kamen die Leute herbei, und als ich mit ihnen zusammentraf, war es, als ob ich Spießruten liefe.“

Bereitschaft zur Auseinandersetzung heißt nicht Beliebigkeit – und schon gar nicht Toleranz der Intoleranz. „Wir haben fast allen Richtungen das Wort erteilt, nur einer nicht: der militaristisch-nationalistischen“, sagt Reger in dem VHS-Vortrag. Die heute wieder sehr aktuelle Frage, wem Medien eine Bühne bieten sollten und wem nicht, drängte schon damals.

Im selben Sinne beantwortet der Tagesspiegel-Gründer die ebenso immer noch aktuelle Frage nach der „Objektivität“: In einem hier nachzulesenden RIAS-Hörfunkvortrag zum Thema – Sendungstitel: „Die Objektivität der Presse“ – erläutert Reger 1952, objektiv zu sein bedeute, „dem Gegenstand den Vorrang geben, ihn nicht durch eine Brille verändern, nichts hinzufügen, nichts wegnehmen“.

Es müsse einen „Willen zur Objektivität“ geben im Journalismus, sagt Erik Reger. „Aber es wäre sozusagen eine Korruption der Objektivität, wenn man sie so weit triebe, daß man den offenen und getarnten Feinden der Demokratie Platz gewährte.“

- Berliner Geschichte

- Berliner Philharmoniker

- Charlottenburg-Wilmersdorf

- Erik Reger

- Hochschulen

- Kunst in Berlin

- Mitte

- Schule

- SPD

- Steglitz-Zehlendorf

- Tempelhof-Schöneberg

- USA

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false