Nach einem Jahr Pause kommen die Filmnächte wieder auf die Museumsinsel – mit Orchester. Den Auftakt macht Ernst Lubitschs „Carmen“ am 25. August.

Nach einem Jahr Pause kommen die Filmnächte wieder auf die Museumsinsel – mit Orchester. Den Auftakt macht Ernst Lubitschs „Carmen“ am 25. August.

In seiner Graphic Novel „Der Kaiser im Exil“ holt der Schweizer Comic-Künstler Jan Bachmann Wilhelm II. vom historischen Sockel.

Erleuchtungen, Blindheiten, Verirrungen: Elmar Schenkel geht asiatischen Sehnsüchten auf den Grund.

Es sind die ältesten Baudenkmäler der Berliner Luftfahrtgeschichte, doch sie wurden über Jahre vernachlässigt. Jetzt sollen alte Werkshallen in Berlin-Johannisthal abgerissen werden.

Wer im NS-Staat als „asozial“ oder „Berufsverbrecher“ galt, kam ins KZ – so auch Frank Nonnenmachers Onkel. Der Neffe kritisiert die Lücken der Rehabilitation.

Der Historiker Ulrich Herbert fragt nach Haltung und Überzeugungsstärke während des Nationalsozialismus.

Wie Orbán Ungarns Trauma zu nutzen weiß: Eine Arte-Dokumentation über den Trianon-Vertrag von 1920 und die schwelenden Konflikte in der Region

Nach dem Biden-Putin-Gipfel muss die EU ihre Russland-Politik neu ausrichten. Russland braucht einen unterstützten wirtschaftlichen Aufholprozess. Die Analyse.

Eine Entdeckung: Hermann Stresau und Anna Haag in ihren Tagebüchern aus Nazi-Deutschland.

Der Historiker Martyn Rady erzählt vom Aufstieg und Fall der Weltmacht Habsburg.

Die Sommerausgabe der Berlinale 2021 hat begonnen. Unsere Kulturredaktion verrät ihre Favoriten, vom Wettbewerb bis zu den Kurzfilmen.

Rassistischen Judenhass kennt der Islam eigentlich nicht. Er verbreitet sich erst durch den Kolonialismus im Nahen Osten. Eine Analyse.

Alltag unter Bomben: Kathleen Vereecken schildert in ihrem Roman "Alles wird gut, immer" die Schlacht von Ypern aus der Sicht eines 12-jährigen Mädchens.

Warum er nicht verrückt wurde? Er wusste, irgendwo wartete das Glück auf ihn. Der Nachruf auf einen Mann von Welt.

Der Roman zu Restitutions- und Rassismusdebatten: Katharina Döbler erzählt in „Dein ist das Reich“ die Geschichte ihrer Großeltern.

Aus Rücksicht auf Nato-Partner Türkei vermied die USA bisher, den Völkermord an den Armeniern zu benennen. Biden bricht nun damit. Erdogan reagiert scharf.

Soziale Marktwirtschaft? Jürgen Kocka schreibt lieber über den Kapitalismus - und die Bedeutung von Arbeit und Beruf. Ein Porträt des Historikers zum 80.

Das Einzelhaus hat eine lange Geschichte, seine Zukunft ist geprägt von Energie- und Umweltfragen. Doch Verbote zu verhängen, erscheint fragwürdig.

In Nord- und Ostsee liegen rund 1,6 Millionen Tonnen Munitionsreste aus den Weltkriegen. Forscher befürchten große Umweltschäden, doch die Bergung wäre möglich.

Jürgen Kocka spricht im Interview über das „weite Feld“ des deutschen Kaiserreichs – von der Sozialgesetzgebung bis zur Wiedervereinigung von 1990.

Vor dem Reichstag in Worms soll Martin Luther seine revolutionären Thesen widerrufen. Er weigert sich. Seitdem hat die Berufung auf das Gewissen Konjunktur.

In einigen Ländern Europas gibt es einen deutlichen Bevölkerungsschwund. Die Regierungen dort beschäftigt aber eine andere Zahl als die Sterberate.

Heinrich Mann durfte nie aus dem Schatten seines Bruders treten. Dabei schuf er ein vielfältiges Werk und prägte einen militanten Humanismus. Eine Würdigung zum 150. Geburtstag.

Welche Lehren haben die Menschen bisher aus Pandemien gezogen, wie hat sich die Welt verändert? Seuchenforscher geben Auskunft, wie es nach der Krise weitergehen könnte.

Was deutsche Archäologen in der chinesischen Taklamakan-Wüste verloren haben und wie Goethe in den Senegal kam. Die Zeitschriftenkolumne.

Königsgrab und DDR-Malerei, Keramikkunst und Fluchtgeschichten. Regionalmuseen im Umland können wieder besucht werden. Sieben Tipps für Ausflüge.

Mirko Bonné schickt in „Seeland Schneeland“ seine Helden auf unendliche Fahrt - und spinnt seinen Roman "Der eiskalte Himmel" weiter.

Die wirtschaftlichen Abhängigkeiten sprechen dagegen, aber die größte Gefahr sind Fehlkalkulationen

Im Streit um Identitätspolitik spielt die Frage nach Bildungschancen kaum eine Rolle. Dabei entscheiden vor allem sie über soziale Gerechtigkeit. Eine Analyse.

Die US-Regierung gedenkt anlässlich eines „traurigen Meilensteins“ der Corona-Opfer. Es sind mehr als im Vietnamkrieg und den beiden Weltkriegen - zusammen.

1924 veröffentlichte Ludwig Sternaux seine Streifzüge durch Potsdam und beklagte darin die leere Hülle der Stadt, die der Wechsel zur Demokratie hinterlassen habe. Nun ist das Buch neu erschienen.

Deutsche Kultur in Israel: Das Jeckes Museum, einmalig in seiner Art, steht vor dem Aus. Er erzählt die Familiengeschichten emigrierter Juden.

Weggehen, Ankommen, Weiterleben, Erinnern: Andreas Kossert erzählt eine Menschheitsgeschichte der Flucht.

Bisher gab es ein Notabitur in Deutschland nur in Kriegszeiten. Droht es in auch in der Corona-Pandemie? Wo der historische Vergleich taugt - und wo nicht.

Charlotte Knobloch und Marina Weisband berichten in eindrucksvollen Reden über ihre Perspektive auf den Holocaust und jüdisches Leben in Deutschland.

Mit „Vati“ hat die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer nach "Die Bagage" ein weiteres, außergewöhnliches Erinnerungsbuch geschrieben.

Victor Hollaenders Musik zu dem Stummfilm „Sumurun“ von 1920 galt als verschollen. Jetzt ist der Klavierauszug wieder aufgetaucht.

Die Kriegsgeburt von 1871 ist kein Höhepunkt deutscher Geschichte. Das am 18. Januar proklamierte Kaiserreich war kein gewöhnlicher Staat. Ein Essay.

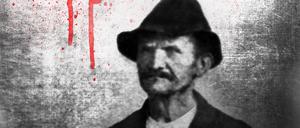

Wieso wurde der Massenmörder Carl Großmann so lange nicht gefasst? Am Ende wurde aus dem blutigen Kriminal- ein erbitterter Streitfall.

Bundespräsident Steinmeier lädt historischen Sachverstand zu einer Diskussion über die Reichsgründung 1871 ein. Und deren Verherrlichung heute.

öffnet in neuem Tab oder Fenster