© IMAGO/Jewgeni Ananjewitsch Chaldej/Sammlung Volland Krimmer

„Gegen das dreiste Gemurmel der Unwissenheit“: Der Tagesspiegel 1945 über die Deutschen und den Nürnberger Prozess

Die neu gegründete Zeitung aus Berlin schrieb deutlicher als andere gegen das Verdrängen der NS-Verbrechen und Leugnen deutscher Schuld an – und wurde zum Forschungsobjekt.

Stand:

Der Gründer schrieb sich in Rage. „Wir wenden uns aber mit der äußersten Heftigkeit gegen das dreiste Gemurmel der Unwissenheit, der Einsichtslosigkeit“, heißt es zum Ende des fast eine halbe Seite füllenden Leitartikels von Erik Reger (hier zu lesen). Es ging um erste deutsche Reaktionen auf den Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher, der vor 80 Jahren in Nürnberg soeben begonnen hatte. Und um die Positionierung des Tagesspiegels, der am 27. September 1945 erstmals erschienen war.

Partei- und „Volksgenossen“, Nazis, Mitläufer, Profiteure gefielen sich nun in der „janusköpfigen Gebärde, die auf der einen Seite, den Trauerwedel des Unglücks schwingend, Mitleid zu erregen sucht“, schrieb Reger, einmal in Fahrt, „und auf der anderen Seite die theatralische Gekränktheit und den eitlen Zorn eines Frevlers zeigt, der nach mißglücktem Attentat den schuldlos Geprügelten spielt und herrisch das Recht fordert, das mit Füßen zu treten, er sich zeitlebens angelegen sein ließ“.

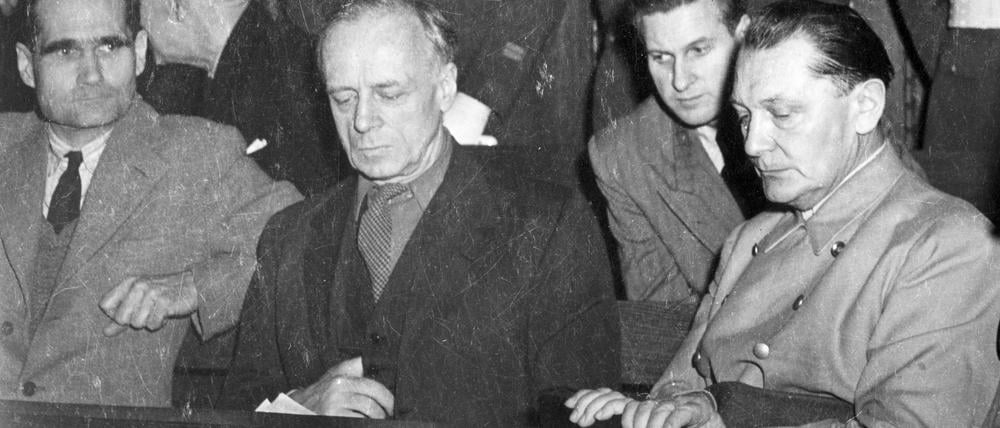

Denn: „Der Prozeß in Nürnberg zeitigt Wirkungen, die niemand geahnt hat. Er verführt gewisse Volksteile dazu, sich völlig rein zu fühlen.“ Schließlich saßen die Täter ja nun auf der Anklagebank., „und indem die Galerie von Göring bis Keitel so schwarz wie mit Tinte übergossen erscheint, strahlt der Durchschnittsdeutsche so blank wie ein romantischer Vollmond über dem Schlosse von Heidelberg“.

Die Historikerin Heike Krösche, die sich unter anderem in ihrer Dissertation mit der Reaktion der deutschen Öffentlichkeit auf den Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher befasst und dafür auch die Berichterstattung des Tagesspiegel ausgewertet hat, nennt den „Grundton des Artikels weniger sachlich-argumentativ als emotional und polemisch“ und attestiert dem Autor, er mache sich „nicht die Mühe, die psychologischen oder zeitgeschichtlichen Ursachen der jüngsten deutschen Vergangenheit zu analysieren“. Gleichzeitig erkennt die Geschichtswissenschaftlerin eine „leidenschaftliche Kollektivanklage“, mit der ein „Rückzug in die Opferperspektive“ abgelehnt wird. „Die Selbstdarstellung der Deutschen als Verführte, also als schuldlos schuldig gewordene, wies Reger radikal zurück.“

494 Beiträge zum fast ein Jahr dauernden Hauptkriegsverbrecher-Prozess zählt die Historikerin insgesamt im Tagesspiegel. Auf die Frage, wie sie dessen Berichterstattung zu Nürnberg 1945 zusammenfassend charakterisieren würde, schrieb uns Heike Krösche eine ausführliche Antwort, hier im Wortlaut zu lesen. „Äußerst kontrovers“ sei in der Nachkriegsöffentlichkeit die Frage verhandelt worden, welche Mitverantwortung und Mitschuld die deutsche Gesellschaft an den nationalsozialistischen Gewaltverbrechen trage. „Während sich die zu diesem Zeitpunkt rechtskonservativ ausgerichtete Wochenzeitung ,Die Zeit’ zu der Frage mit der Einordnung der Deutschen als Opfer des Nationalsozialismus sehr klar positionierte, vermieden andere deutsche Pressorgane das Thema.“ Deshalb sei es „bemerkenswert, dass der Tagesspiegel die behauptete Unwissenheit der deutschen Bevölkerung deutlich zurückwies und die Opferperspektive ablehnte“.

Die Historikerin hebt einen im Tagesspiegel mit der Überschrift „Sünde und Schuld“ erschienenen Beitrag besonders hervor. Darin habe die Autorin Lotte Deinert „aus einer spezifisch weiblichen Perspektive kritisch über die Schuldfrage reflektiert“ und gefragt, ob Frauen dem Unheil, das vom „Männerstaat“ ausging, nicht stärker hätten entgegentreten können. Auf dieser persönlichen Ebene der Selbstreflexion habe die Auseinandersetzung mit der deutschen Schuld in den von ihr untersuchten Zeitungen sonst nicht stattgefunden, schreibt Heike Krösche in ihrer Dissertation.

Kritik wird in den ausgewerteten Zeitungen allerdings laut am Desinteresse der Deutschen am Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher, der am 1. Oktober 1946 mit zwölf Todesurteilen, sieben Haftstrafen und drei Freisprüchen zu Ende ging. Die Teilnahmslosigkeit, von der auch Tagesspiegel-Gründer Walther Karsch in einer zweiteiligen Reisereportage berichtet, bestätigt Karena Niehoff, später beim Tagesspiegel tätig und zuvor für den soeben in Berlin mit französischer Lizenz gegründeten „Kurier“ in Nürnberg: „Die Welt hält den Atem an, doch die Nürnberger sprechen über die neue Nussbutter oder sie flirten“, schreibt Niehoff. „Nur die Amerikaner an den Ecken schließen Wetten ab: ‘Wie viele Köpfe werden rollen?’“

Historikerin Krösche, die auch zeitgenössische Briefe und Befragungen analysiert hat, ergänzt diese mediale Sicht. Desinteresse festzustellen ist ihrer Forschung zufolge nicht unbegründet, reicht aber nicht aus, um die Reaktion der Bevölkerung umfassend zu beschreiben. Die Alliierten hätten ihr Ziel durchaus erreicht, die Deutschen mit einer „massiven Informationskampagne“ über den Nürnberger Prozess mit der Dimension der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen zu konfrontieren, die viele auch als Unrecht erkannt hätten. Aber, so das nüchterne Fazit, „ein Hinterfragen der eigenen Rolle in dem verbrecherischen System wurde damit nicht ausgelöst“.

- Erik Reger

- Holocaust

- Kunst in Berlin

- Nationalsozialismus

- Nie wieder

- Zweiter Weltkrieg und Kriegsende

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: