© Friedhelm Hoffmann

Ossip Klarwein und die Kirche am Hohenzollernplatz: In Deutschland baut er Gotteshäuser und in Israel die Knesset

Die spektakuläre Kirche am Hohenzollernplatz ist ein Entwurf des jüdischen Architekten Ossip Klarwein – wie sich jetzt erst herausstellt. Eine Ausstellung dort ehrt sein Werk.

Stand:

60 Meter hoch ragt der Turm der Kirche Am Hohenzollernplatz auf, und das langgestreckte Kirchenschiff überragt die umliegenden Wohnbauten. Sie wird, ihrer braunen Mauerwerksfassaden wegen, gern als Backsteinkirche bezeichnet. Im Innern zeigt sich eine dichte Folge von Spitzbögen, die das Dach tragen; ganz im Sinne des Spätexpressionismus, der sich an Formen der Gotik orientierte.

Bislang wurde der Entwurf dem Architekten Fritz Höger zugeschrieben, der mit dem Hamburger „Chilehaus“ das berühmteste Beispiel dieses Backstein-Expressionismus geliefert hatte. Doch es fanden sich Entwurfszeichnungen, die mit einem verschränkten „OK“ unterzeichnet sind – für Ossip Klarwein.

Dreijährige Forschung zum Kirchenbau

Ihm, dem verkannten Mitarbeiter von Höger, ist die Ausstellung gewidmet, die derzeit in der Wilmersdorfer Kirche zu sehen ist; wie der begleitende, exzellente Katalog Ergebnis einer dreijährigen Forschungsarbeit. Sie wurde geleistet vor allem von Jacqueline Hénard, finanziert von sieben Stiftungen; öffentliche Gelder blieben aus. Reine Liebhaberei also, im besten Sinne.

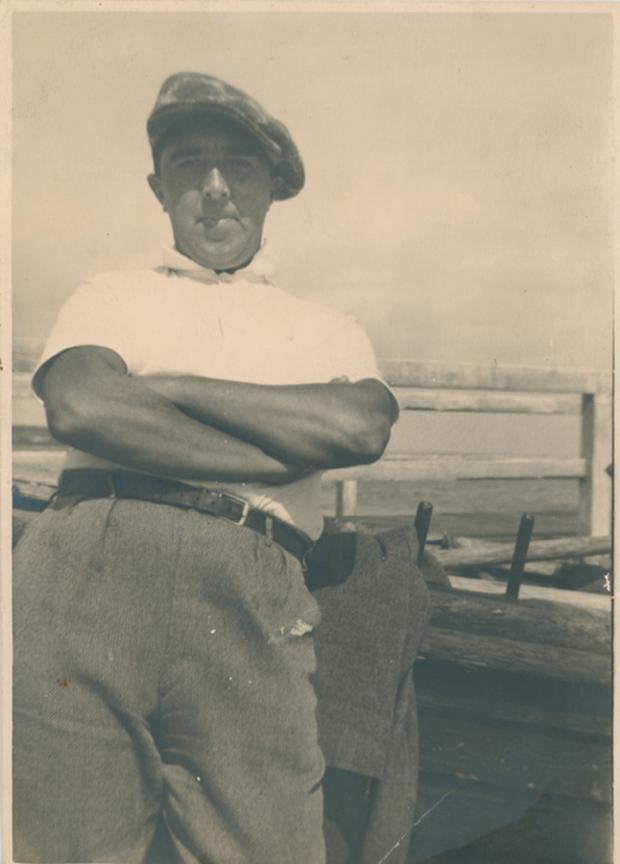

Wer war Ossip Klarwein? Geboren wurde er 1893 in Warschau in einer jüdischen Familie. „Der zukünftige Atheist Ossip Klarwein“, schreibt Hénard, „wird Architektur studieren und zum Katholizismus konvertieren, er wird in Deutschland evangelische Kirchen bauen und in Israel die Knesset entwerfen.“

© Central Zionist Archives, Jerusalem

In diesem einen Satz ist das ganze Leben Klarweins umrissen, der erst mit der Familie nach Deutschland übersiedelt, hier studiert und 1924 evangelisch heiratet und 1927 beim berühmten Höger in Hamburg zum Büroleiter avanciert. 1933 arbeitslos – er kommt der Entlassung durch den NS-geneigten Höger zuvor –, kann er im November emigrieren und geht ins britisch verwaltete Palästina. Und baut dort, ab 1948 dann Israel, bis zum Staatsauftrag für das israelische Parlament in Jerusalem.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Das alles ist auf Stelltafeln im Kircheninneren chronologisch dargelegt. Keine Originale, mit Ausnahme eines Modells des Knesset-Entwurfs; das größte Original ist schließlich die Kirche selbst, die man in ihrem subtilen Zusammenklang von Spitzbögen aus unverkleidetem Beton, stahlblauen Klinkern und farbigen Fenstern ganz neu wahrnimmt.

Das Innere ist von Ossip Klarwein

Die Überraschung aber ist die Autorschaft. Aus den von Hénard aufgearbeiteten Dokumenten ergibt sich, „dass Kubatur, Konstruktionssystem und die Gesamtwirkung des Innenraums das Werk von Klarwein sind. Die Gestaltung des Außenbaus ist ein Gemeinschaftswerk, die Innendekoration übernahm Höger allein.“ Am 19. März 1933, Hitler war bereits an der Macht, fand die Einweihung statt.

Diese Differenzierung lässt nun auch andere Bauten des Büros Höger ab 1927 in anderem Licht erscheinen. Klarwein war mit Högers Formensprache vertraut, und so wird es kaum möglich sein, Bauten wie die Konsumzentrale in Leipzig oder das Rathaus von Wilhelmshaven streng alternativ dem einen oder dem anderen zuzuordnen.

Mit der Emigration nach Palästina ändert sich alles. Klarwein muss neu beginnen. Er baut Privathäuser in jenem kubischen Stil, der dem heißen Klima gemäß ist. Das nördlich von Haifa am Meer gelegene Örtchen Nahariya baut er zum „Seebad der Jeckes“ aus, der aus Deutschland stammenden Juden.

Dorthin kehrt er zwanzig Jahre später zurück, um der stark gewachsenen Ortschaft ein städtisches Zentrum zu geben, samt 1000-Plätze-Kino. Nichts davon ist erhalten; man muss es der Dynamik eines jungen Landes zuschreiben.

Vom Busbahnhof bis zum Parlament

In Israel lebt und arbeitet Klarwein unter beengten Verhältnissen, anfangs mit seiner (zweiten) Ehefrau in zwei Zimmern; ein drittes für seine Mitarbeiter wird erst auf Fürsprache bewilligt. 1957 gewinnt er den Wettbewerb für den Bau des Parlaments. „Der größte Erfolg und die größte Kränkung liegen nah beieinander“, heißt es im Katalog; denn Klarweins Entwurf mit seinen rings um das Gebäude angeordneten Vierkantpfeilern wird heftig angefeindet.

Sein Entwurf wurde „als unstimmig, klassizistisch und eklektisch“ verleumdet, empört sich Klarwein: „Aber daran ist nichts eklektisch – es ist zeitlos.“ Tatsächlich wird sein Entwurf erheblich verändert und verwässert. 1966 wird die Knesset eingeweiht, Klarwein ist weltberühmt – und dennoch verkannt.

Er hat viel in Israel gebaut, Silos im Hafen von Haifa, Bürogebäude, Privathäuser, das Grabmal Theodor Herzls, in Jerusalem den Busbahnhof. Aber vieles wurde überbaut oder ganz beseitigt. Ossip Klarwein, der 1970 starb, ist aus der Architekturgeschichte entschwunden. Ausstellung und Katalog rekonstruieren ein Lebenswerk, das besonders ist und doch so bezeichnend für das zerrissene 20. Jahrhundert.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: