© dpa/Jan Woitas

Aufgabe für die neue Bundesregierung: Um den Faschismus aufzuhalten, brauchen wir zukunftsfähige Wirtschaftspolitik

Pünktlich zur Vereidigung von Friedrich Merz liegt die AfD in Umfragen auf Platz 1. Ein Prüfstein für die neue Regierung, der nach wirtschaftspolitischen Antworten verlangt.

Stand:

Was lange als ostdeutsches Protestphänomen galt, hat sich zur systemischen Bedrohung der Demokratie entwickelt: Die AfD verzeichnet gemäß jüngsten Umfragen den größten Zuspruch in der Bevölkerung.

Die Ursachen für den beispiellosen Aufstieg der Partei – die wenige Tage vor der Kanzlerwahl als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft wird – sind vielfältig. Doch ein Faktor zieht sich wie ein roter Faden durch die Datenlage: ökonomische Unsicherheit.

Studien und Nachwahlbefragungen zeigen, dass viele AfD-Wähler:innen Zukunftsängste haben – etwa vor Jobverlust, steigenden Preisen oder sozialem Abstieg. Rassismus und autoritäre Weltbilder sind Teil des Problems – aber sie gedeihen besonders dort, wo Menschen sich abgehängt fühlen.

Die Ökonomin Isabella Weber hat bereits im vergangenen Jahr eine ernsthafte Debatte über antifaschistische Wirtschaftspolitik gefordert. Mit Deutschlands neuer Regierung ist es nun an der Zeit, dies konkret umzusetzen. Denn Wirtschaftspolitik war immer ein Instrument der politischen Macht: Sie kann Spaltungen vertiefen – oder Zuversicht und Zusammenhalt schaffen.

Sondervermögen eröffnet Gestaltungsspielraum

In einer Welt, in der der Ausnahmezustand zur Normalität geworden ist, brauchen wir eine Wirtschaftspolitik, die Halt gibt: mit guten Jobs, klaren Perspektiven und echter Mitbestimmung. Eine, die dem Faschismus den Wind aus den Segeln nimmt.

Die neue Bundesregierung steht dabei vor einer historischen Chance. Der Koalitionsvertrag ist insbesondere im Bereich Wirtschaftspolitik vage gehalten. Und mit dem geplanten Sondervermögen entsteht erstmals seit Jahrzehnten wieder ein Spielraum für massive öffentliche Investitionen. Das öffnet die Tür für eine Wirtschaftspolitik, die eine Antwort auf den Rechtsextremismus sein kann.

Drei Prinzipien sind dabei zentral:

Strategische Industriepolitik für zukunftsfähige Jobs. Die grüne Modernisierung der Wirtschaft muss als Beschäftigungsprogramm gestaltet sein. Menschen in schrumpfenden Branchen brauchen realistische, wohnortnahe Perspektiven. Nur wenige Facharbeiter:innen eines Autozulieferers werden Webdesigner. Aber viele könnten Wärmepumpen installieren, Windräder warten oder Gebäude sanieren – wenn die Weiterbildung stimmt und die Jobs dort entstehen, wo sie gebraucht werden.

Partizipation schützt die Demokratie. Viele Menschen wählen rechtsextrem, weil sie sich nicht gehört fühlen. Eine Wirtschafts- und Industriepolitik, die die Bevölkerung tatsächlich einbindet, kann diesem Gefühl entgegenwirken. Runde Tische und ko-kreative Prozesse klingen aufwendig – aber sie sind entscheidend, um Vertrauen zurückzugewinnen. Beteiligung darf kein Add-on sein, sondern muss zum Standard werden.

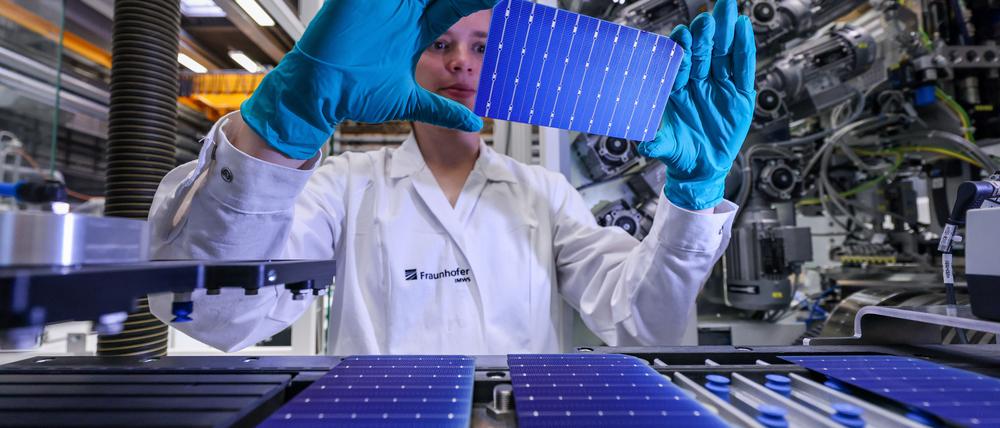

Preisstabilität bedingt mehr Unabhängigkeit. Der Frust über steigende Preise – etwa für Energie oder Lebensmittel – ist ein zentraler Treiber rechtsextremer Mobilisierung. Viele dieser Preissteigerungen sind Folge globaler Abhängigkeiten und fossiler Energieträger. Eine grüne Industriepolitik, die auf regionale Wertschöpfung, erneuerbare Energien und robuste Lieferketten setzt, macht uns nicht nur klima-, sondern auch preispolitisch resilienter.

Was heißt das für die neue Bundesregierung unter Merz?

Sie braucht eine klare Haltung zur ökonomischen Dimension der Demokratie. Wer „Nie wieder ist jetzt“ ernst meint, muss die Bedingungen benennen, unter denen Demokratie erodiert, und sie gezielt verbessern.

„Whatever it takes“ auch nach innen denken

Konkret muss die neue Regierung den Mut aufbringen, „whatever it takes“ nicht nur zur äußeren Verteidigung, sondern auch zur Stärkung der Demokratie nach innen zu denken. Indem sie den Spielraum im Koalitionsvertrag offensiv nutzt und sich zu Investitionen verpflichtet, die über Rüstung und Infrastruktur hinausgehen.

Der Kampf gegen den Rechtsextremismus darf sich nicht auf Brandmauern beschränken. Er sollte sich in konkreten wirtschaftspolitischen Maßnahmen wiederfinden, mit denen Jobs geschaffen, Mitbestimmung gestärkt und Preise stabilisiert werden. Rechtsextremismus ist kein Naturereignis. Er entsteht in politischen Räumen – und kann dort auch zurückgedrängt werden.

Eine antifaschistische Wirtschaftspolitik ist kein Etikett für linke Symbolpolitik, sondern Ausdruck pragmatischer Verantwortung. Sie verbindet grüne Transformation mit sozialer Sicherheit, demokratischer Beteiligung und wirtschaftlicher Resilienz. Und genau das ist jetzt gefragt.

- AfD

- Bundesregierung

- Energiewende

- Friedrich Merz

- Klimawandel

- Nachhaltigkeit

- Nationalsozialismus

- Rechtsextremismus

- Umwelt und Natur

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: