© Dzmitry Brushko

Dinge, die für Brüche stehen : Wie Stillleben Geschichten von Geflüchteten erzählen

Neu-Berliner, die ihr Land verlassen mussten, arrangieren ihre Erfahrungen in Bildern. Eine Serie ohne Gesichter, fotografiert von Dzmitry Brushko.

Stand:

Was bedeutet dir dieser Kerzenhalter, dieses Steinchen, dieser Holzbär? Warum sind sie wichtig? In der Serie „Berliner Stillleben“ von Maria Savushkina und Dzmitry Brushko (siehe Infobox) zeigen sechs Menschen aus sechs Ländern – Belarus, Afghanistan, Iran, Ukraine, Sudan, Syrien – Objekte und Gerichte, die sie mit der alten und der neuen Heimat verbinden.

Ein Bär, so angeschlagen wie ich

© Dzmitry Brushko

Den Holzbären mit einem abgebrochenen Ohr und gebrochenen Beinen habe ich auf einem Flohmarkt in Schöneberg gefunden. Sein Zustand erinnerte mich an meinen eigenen – genauso angeschlagen, emotional versehrt. Ich kaufte den Bären für sieben Euro und „verarztete“ Ohr und Beine mit einfacher Knetmasse.

Das Foto zeigt nur einen Teil meiner Lernkarten zum Auswendiglernen deutscher Wörter. Insgesamt sind es etwa drei- bis vierhundert Stück. Deutsch zu lernen ist für mich inzwischen ein großer Teil meines Lebens geworden. Ich verlasse meinen gewohnten Kreis von Landsleuten und finde hier neue Bekanntschaften.

In Deutschland nennt man sie Kartoffelpuffer, in Belarus heißen sie „Draniki“. Es ist das bekannteste und beliebteste Nationalgericht, das bei uns traditionell mit Schmand gegessen wird. Immer wenn ich Kartoffelpuffer sehe, fühle ich mich durch dieses einfache und vertraute Gericht mit der belarussischen und der deutschen Kultur verbunden.

Dieses T-Shirt ist eine Erinnerung an meine Arbeit bei TUT.BY, dem größten unabhängigen Medium in Belarus. Es ist nicht nur ein Gegenstand, sondern ein tägliches Symbol dafür, dass ich meine Kolleginnen und Kollegen, die jetzt im Gefängnis sind, nicht vergesse. Denn das Schlimmste, was man denjenigen antun kann, denen die Freiheit genommen wurde, ist, sie zu vergessen.

Dzmitry Brushko ist 44 Jahre alt und lebt seit drei Jahren in Berlin. Seine Heimatstadt ist Minsk, Belarus, die er 2021 aufgrund politischer Verfolgung verlassen hat.

Ein Gruß aus dem Gefängnis

© Dzmitry Brushko

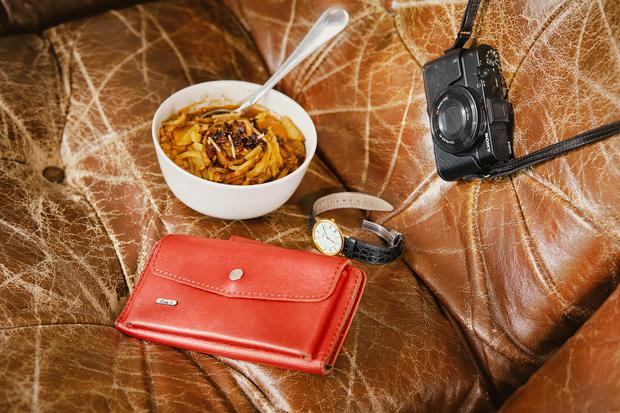

„Dieses kleine Metallschild mit der Gravur ‚Evin 5‘ hat mein Vater an meinem roten Portemonnaie angebracht. Er brachte solche Schilder an jedem Gegenstand an, den meine Mutter im Gefängnis hergestellt hat. „Evin 5“ ist der Name eines der größten Gefängnisse im Iran für politische Gefangene, in dem meine Mutter drei Jahre verbrachte. Sie ist Fotografin, Journalistin und Menschenrechtsaktivistin.

Alle inhaftierten Frauen dort stellen diese Lederwaren her. Meine Mutter fragte mich nach der Farbe und dem Modell, das ich bevorzuge, fertigte dann verschiedene Arten von Taschen an und schickte sie mir aus dem Gefängnis. Für uns war es eine Möglichkeit, während ihrer Haft in Verbindung zu bleiben. Fast alle habe ich aus dem Iran mitgebracht. Taschen oder Portemonnaies kaufe ich inzwischen nicht mehr.

Die Uhr ist ein Geschenk meiner Eltern. Sie haben sie im Iran gekauft und mir mithilfe eines Freundes hierher nach Berlin geschickt. Die erste Uhr bekam ich, als ich neun Jahre alt war. Ich habe schon immer Uhren im Vintage-Stil geliebt. Diese hier ist auf die iranische Zeit eingestellt. Ich trage sie gern – und ich schaue sie mir gern an.

Ich habe diese Kamera hier in Berlin gekauft. Im Iran wäre sie viel zu teuer – besonders für junge Künstlerinnen. Zu Hause müsste ich ein ganzes Jahr arbeiten, um genug für ein neues Handy oder eine Kamera zu sparen, und bei den täglich steigenden Preisen könnte selbst dieses Ziel außer Reichweite geraten. Hier ist es anders. Ich kann einen Monat arbeiten und mir im nächsten Monat die Ausrüstung kaufen, die ich für meine Arbeit brauche. Ich kann einfach das kaufen, was ich benötige, und mich daran freuen. Was im Iran als Luxus gilt, ist hier ganz normal.

Khoresht Gheymeh ist ein traditionelles iranisches Gericht. Es wird aus Fleisch, Zwiebeln, gelben Schälerbsen, Tomatensauce und getrockneter Zitrone zubereitet, die ihm einen wunderbaren Geruch und Geschmack verleiht. Manche servieren es mit Auberginen, andere mit frittierten Kartoffeln – aber am häufigsten wird es mit Reis gegessen.

Kochen habe ich mit sechs oder sieben Jahren gelernt. Hier koche ich nicht so gern, weil ich nur für mich selbst koche und meistens allein esse. Ich glaube, Kochen macht mehr Freude, wenn man Gäste hat oder das Essen mit jemandem teilen kann.

Hier fühle ich mich mehr wie ich selbst als jemals im Iran. Ich glaube, im Moment lebe ich wie viele andere Schriftstellerinnen und Künstlerinnen in Berlin. Ich arbeite weiterhin als Künstlerin. Meine Ideen kommen immer noch aus dem, was im Iran geschieht, aber ich habe gelernt, sie mit den Themen zu verbinden, die den Menschen hier in Deutschland wichtig sind.“

Ghazal Abdollahi, 31 Jahre alt. Sie ist Künstlerin und Aktivistin aus Teheran, Iran, und kam 2022 in Berlin an.

Ein Zeichen für die Freiheit der Frau

© Dzmitry Brushko

„Das ist mein Militärausweis. Ich habe ihn seit 1989, also seit 36 Jahren. Ich bewahre ihn als Nachweis dafür auf, dass ich den Militärdienst abgeleistet habe.

In Syrien muss man leider 2,5 Jahre Militärdienst leisten. Ich habe versucht, dem Dienst zu entgehen. Ich habe Jura studiert – dadurch kann man den Dienst auf zwei Jahre verkürzen. Danach war ich vier Jahre innerhalb Syriens auf der Flucht, um der Einberufung zum Militär zu entgehen. 1993 wurde ich jedoch wegen einer Demonstration gegen Assad verhaftet. Ich saß sechs Monate im Gefängnis und wurde danach in die Armee eingezogen.

Das ist der Schlüssel von meinem Auto in Aleppo. 2012 wurde es vom Militär beschossen. Zum Glück waren meine Familie und ich nicht drin. Ich konnte das Auto danach nicht mehr benutzen und habe es schließlich verkauft. Damals musste ich so schnell wie möglich in die Türkei fliehen. Dort habe ich plötzlich den Schlüssel in meiner Tasche gefunden. Ich habe den Schlüssel aus meinem Auto mitgenommen – nicht mit Absicht.

Kutilk ist ein kurdisches Gericht. Es besteht aus Weizen und Bulgur, und innen ist es mit Fleisch, Zwiebeln und manchmal Petersilie, Pfeffer und Salz gefüllt. In einem kurdischen Restaurant in Berlin kostet ein Teller ungefähr 20 Euro. Es ist sehr teuer. Ich kann zwei bis drei Teller davon essen! Deswegen kochen wir Kutilk immer zu Hause. Zuhause ist es sauber, man weiß, was man hat, und es schmeckt besser als im Restaurant.

Alles Kurdische ist in Syrien verboten. Mit 19 wurde ich verhaftet, weil ich Kurdisch unterrichtet habe. Dieses Wörterbuch habe ich zuerst auf Kurdisch und Arabisch fertiggestellt. Ich habe viel recherchiert, um die passenden kurdischen Wörter zu finden. Als Ergebnis habe ich etwa 2.500 bis 2.700 neue Wörter auf Kurdisch gefunden.

Diese Arbeit hat ungefähr sieben Jahre gedauert. Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich beschlossen, dem Wörterbuch eine deutsche Version hinzuzufügen. In Syrien habe ich auch zwei Gedichtbände geschrieben – jedoch heimlich. Das Buch ist auf Kurdisch verfasst und konnte in Syrien nicht veröffentlicht werden.

Kurdische Frauen mögen Zöpfe – sie sind ein Zeichen für die Freiheit der Frau. Sie tragen aus traditionellen Gründen und aus Protest kein Kopftuch. Dieses Bild habe ich von einem befreundeten kurdischen Künstler hier in Berlin geschenkt bekommen. Er hat dafür echtes Haar einer Frau verwendet und in verschiedenen Sprachen Aussagen über die Freiheit der Frau aufgeschrieben. Ich finde, das ist eine gute Idee.“

Jalal Mohamed Amin, 54 Jahre alt, Anwalt und Übersetzer. Er wurde in Aleppo, Syrien, geboren. Vor 13 Jahren kam er nach Deutschland und lebt seit 11 Jahren in Berlin.

Ein Kerzenhalter, der Glück bringt

© Dzmitry Brushko

„Ich habe zu Hause vor meinen Prüfungen viel gelernt, in der Hoffnung, eine bessere Note zu bekommen, um an die Universität zu kommen. In dieser Zeit bekam ich Probleme mit meinen Augen. Meine Mutter bemerkte es und kaufte mir diese Brille. Sie schützt mich und ermöglicht mir, bequem zu lesen. Außerdem erinnert sie mich an meine Mutter. Sie ist jetzt im Sudan, zusammen mit meinem Vater, meinen zwei Brüdern und meinen fünf Schwestern.

Vor den Sommerferien in der Oberschule hatte ich mein Handy verloren und meinen Vater gebeten, mir ein neues zu kaufen. Er gab mir sein eigenes Handy, damit ich mit ihm in Kontakt bleiben kann. Als ich in den Südsudan und nach Uganda reiste, half mir dieses Handy, den Kontakt zu meiner Familie zu halten.

In meiner Heimatstadt ist die gesamte Internetinfrastruktur zerstört. Es gibt nur wenige Orte mit Starlink-Verbindung. Eine Stunde kostet 1.000 sudanesische Pfund – das sind etwa 1,50 Euro. Jetzt hat mein Vater ein Smartphone und kann mich über WhatsApp anrufen.

Mein Vater hat mir diesen Koran vor langer Zeit geschenkt. Ich lese ihn auf Arabisch, in meiner Muttersprache. Ihn zu lesen gibt mir Frieden und schützt mich vor dem Bösen.

Aseeda ist ein einfaches, aber wirklich köstliches sudanesisches Gericht. Es wird zubereitet, indem man Mehl in kochendes Wasser einrührt, und mit verschiedenen Soßen serviert. Diese hier ist eine Okraschotensoße – meine Lieblingssoße – zubereitet mit Kräutern, Gewürzen und Thunfisch. Meine Mutter hat sie immer für uns gekocht.

Ich habe diesen Kerzenhalter von einem Freund von mir bekommen. Er lebt hier in Berlin. Er hilft mir mit meinem Deutsch, korrigiert meinen Akzent und meine Aussprache. Von Zeit zu Zeit zünde ich auf meinem Schreibtisch eine Kerze in diesem Kerzenhalter an. Ich glaube, er bringt mir Glück.“

Mohamed, 20 Jahre alt, war Student an der Medizinischen Universität in seiner Heimatstadt Nyala im Sudan. Am 15. April 2023 brach im Sudan ein Bürgerkrieg aus. Im Mai 2024 kam Mohammad als Flüchtling nach Berlin.

Kugelschreiber aus Afghanistan

© Dzmitry Brushko

„Das ist unsere traditionelle paschtunische Kleidung. Jedes Mädchen sollte so ein Kleid besitzen. Ich habe es selbst genäht. Ich durfte nur 20 Kilo aus Afghanistan mitnehmen. Ich konnte weder meine Diplome noch meinen Laptop einpacken, weil die Taliban alle Autos auf dem Weg nach Pakistan kontrollieren.

Aber dieses Kleid habe ich mitgebracht – weil ich wusste: Andere Kleidung kann ich in Deutschland kaufen, aber so ein traditionelles Kleid nicht. Ich bin glücklich, wenn ich es anziehe. Es gibt mir ein Gefühl von Heimat.

Ich habe zehn leere Kugelschreiber aus Afghanistan mitgebracht. Sie zeigen, dass ich viel geschrieben habe – nicht für mich selbst, sondern für Frauen und Mädchen. Ich war beruflich Lehrerin und Sozialarbeiterin. Ich habe mit Frauen gearbeitet, die weder lesen noch schreiben konnten.

Zuerst wollten wir ihnen grundlegende Bildung vermitteln. Danach haben wir ihnen das Nähen beigebracht und gezeigt, wie man das Internet nutzen kann. Hier in Deutschland möchte ich wieder als Lehrerin oder Sozialarbeiterin arbeiten. Das ist ein großes Ziel für mich.

Diese Rabattkarte erinnert mich daran, dass Einkaufen für Frauen in Afghanistan nicht einfach ist – wegen Sicherheitsproblemen und gesellschaftlicher Erwartungen.

Viele Familien glauben, dass Frauen nicht alleine einkaufen gehen dürfen. Oft müssen sie ihren Vater, Ehemann oder Bruder um Erlaubnis bitten – und um Geld, wenn sie etwas kaufen möchten. Einkaufen in Berlin macht mir große Freude – besonders, wenn es um Kleidung geht.

Ich habe mir eine Bibliothekskarte geholt, weil ich meine Deutschprüfung bestehen will. Ich dachte, die Bibliothek ist ein guter Ort zum Lernen. Dort gibt es Internet und Computer. Zwar gibt es auch WLAN im Wohnheim, aber leider habe ich keinen Laptop oder Computer.

Dieses Gericht hat meine Familie von meinem Urgroßvater. Er war Berater des Königs. Wenn er nach Hause kam, sagte er: „Ich habe etwas Neues gelernt. Das ist ein königliches Essen!“ Dieses Gericht wurde in Afghanistan sondern nur für König gekocht, sondern nur für den König.

Es ist außerdem gesund: Es enthält keine verschiedenen Gewürze – nur Hähnchen, Quark, Zwiebeln, Kurkuma, Öl und Salz.”

Roman Ayoubi (33) stammt aus Kabul und lebt seit fast drei Jahren in Berlin.

Ein Stein vom Strand in Odessa

© Dzmitry Brushko

“In Odessa wohnten wir in der Nähe des Meeres und gingen oft dorthin, um Steine und Muscheln zu sammeln. Eines Tages fand mein Sohn einen kleinen Stein und schenkte ihn mir. Ich steckte ihn in die Jackentasche.

Monate später, nachdem der Krieg begonnen hatte, zogen wir nach Berlin. Meine Familie schaffte es, mir einige Kleidungsstücke von zu Hause zu schicken – darunter auch diese Jacke. Ich erinnere mich, dass ich in der U-Bahn war, irgendwo zwischen Mehringdamm und Gneisenaustraße, als ich meine Hand in die Tasche steckte und den Stein wiederfand. Heute bewahre ich ihn als Erinnerung an friedliche, unbeschwerte Tage auf.

Unsere Entscheidung zu gehen fiel innerhalb von nur zwei Stunden. Das Wertvollste, was ich mitgenommen habe, war meine Familie. Es war unser erstes Chanukka in Berlin, als ich merkte, dass ich nichts hatte, um es zu feiern. Ich ging in ein jüdisches Geschäft und kaufte diese Chanukkia. Es war mir wichtig, etwas aus meinem früheren Leben hier weiterzuführen. Das wurde auch zu einer Antwort auf die Frage: Wer bin ich jetzt? Ich bin eine Frau, eine Mutter und eine Jüdin – Teile meiner Identität, die ich an diesem neuen Ort wieder zusammensetze.

Zu Hause war ich Psychologin und möchte meinen Beruf auch hier weiter ausüben. Die Werke Freuds las ich zum ersten Mal während meines Studiums. Eines Tages sah ich dieses Buch in einem Antiquariat. Ich kaufte es und versprach mir selbst, dass ich eines Tages Deutsch lernen und es im Original lesen werde.

Das ist ‚Kaviar aus den Blauen‘ – so nennt man Auberginen in Odessa. Es ist ein beliebtes Sommergericht, das zu jedem Anlass gekocht wird: bei Beerdigungen, Hochzeiten oder einfach bei Familientreffen. Als ich es hier zum ersten Mal gekocht habe, fühlte es sich an, als würde ich einen nahen Verwandten in mein neues Zuhause einladen. Jetzt ist es, als würde dieser Verwandte bei uns leben. Im Sommer koche ich es fast jede Woche.”

Nika Ulycka, 31 Jahre alt, hat ihre Heimatstadt Odessa hat die Stadt 2022 wegen des Krieges verlassen. Seit drei Jahren lebt sie in Berlin.

- Afghanistan

- Aleppo

- Angela Merkel

- Belarus

- Familie

- Geflüchtete

- Hochschulen

- Iran

- Krieg in der Ukraine

- Stimmen des Exils

- Sudan

- Syrien

- Taliban

- Ukraine

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: