Das weltgrößte Radioteleskop „Fast“ geht in Betrieb. Es soll die Entwicklung des Universums verstehen helfen - und fremdes Leben aufspüren. Sofern es welches gibt.

Das weltgrößte Radioteleskop „Fast“ geht in Betrieb. Es soll die Entwicklung des Universums verstehen helfen - und fremdes Leben aufspüren. Sofern es welches gibt.

Astronomen veröffentlichen die bisher genaueste Karte des Himmels. Sie soll helfen, der Dunklen Materie auf die Spur zu kommen.

Der Trabant umkreist die Zwergsonne Proxima Centauri. Sie ist vier Lichtjahre entfernt und der nächste Nachbar unseres Sonnensystems.

Die Geschicke der Menschheit sind eng mit dem Kosmos verbunden. Ein Plädoyer für die Astronomie aus Anlass der Wiedereröffnung des Zeiss-Großplanetariums.

Im Naturkundemuseum sind spektakuläre Bilder der Rosetta-Mission zu sehen – und ein Modell zum Anfassen. Am 30. September wird die Sonde auf dem Kometen aufsetzen.

Was aussieht wie ein Fleck, ist ein gewaltiger Sturm. Schallwellen darin bringen viel Wärme in die Hochatmosphäre des Planeten und lassen die Temperatur um mehrere hundert Grad steigen.

Zwei 39 Lichtjahre von der Erde entfernte Exoplaneten könnten der Venus ähneln.

Er ist der Schattenplanet: Astronomen suchen eine Eiswelt am Rand des Sonnensystems. Das ist nun erstmals gezielt möglich.

Der Potsdamer Maler Olaf Thiede hat ein Buch zur Brandenburger Baukultur geschrieben. Über die Geheimnisse von großen Potsdamer Bauwerken.

Auch wenn es nicht danach aussieht - diese Abbildung ist das schärfste, was die Astronomie zu bieten hat. Die Winkelauflösung ist so gut, dass damit eine Zwei-Euro-Münze auf dem Mond auszumachen wäre.

Hunderte Antennen in Afrika und Westaustralien sollen die Astronomie revolutionieren – möglicherweise ist Deutschland doch noch dabei.

Der äußerste Ring um den Saturn reicht über 16 Millionen Kilometer ins All hinaus. Er wird vermutlich durch Partikel gebildet, die der Mond Phoebe auswirft.

Hubbles Konstante: Astrophysiker wollen wissen, wie rasch sich der Kosmos ausdehnt.

Leben ist auf erdähnlichen Planeten und auf Super-Erden nur möglich, wenn sie nicht zu groß sind. Das zeigt die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Durchmesser und den Umweltbedingungen auf felsigen Planeten, die ihre Bahn in der lebensfreundlichen Zone eines Sterns ziehen, durch einen Schweizer Astronomen.

Jets bei Schwarzen Löchern schleudern Protonen und positiv geladene Atome ins All. Die Partikel sind 200000 Kilometer pro Stunde schnell, berichten Astronomen.

Ison könnte Anfang Dezember zu einem spektakulären Himmelsereignis werden. Die Bilder der Marssonden ermöglichen eine genauere Prognose, wie gut man den Kometen bald von der Erde aus sehen kann.

Das Helmholtz-Gymnasium veranstaltet seine Mint-Tage an der Uni Potsdam

Hat eine Kettenreaktion im Inneren unseres Planeten den Erdtrabanten erzeugt? Forscher spekulieren über eine Nuklearkatastrophe als Ursprung der Mondentstehung.

Diese verblüffende Entdeckung machten Astronomen als sie Archivdaten des Weltraumteleskops "Kepler" analysierten. Das Flackern kann man sogar hören.

Die extrem starken Magnetfelder unseres Muttersterns lösen immer wieder Sonneneruptionen aus. Astronomen gelingen nun detaillierte Einblicke in die hellen, flackernden Lichter und Massenauswürfe.

Das Weltraumteleskop, das Planeten finden soll, hat sich abgeschaltet. Es gibt wenig Hoffnung, es wieder flottzukriegen. Sollte das nicht gelingen, steht den Planetenforschern eine lange Durststrecke bevor.

Von Astronomie bis Vogelkunde – immer mehr Menschen engagieren sich in ihrer Freizeit für Wissenschaft. Die Möglichkeiten des Internets sowie einfach zu benutzende Apps erleichtern die Mitarbeit spürbar.

Das europäische Weltraumteleskop erforscht die Entstehung von Sternen. Nach knapp vier Jahren geht die Mission nun zuende.

Die Große Magellansche Wolke, eine Satelliten-Galaxie der Milchstraße, ist 163 000 Lichtjahre von uns entfernt. Das zeigt die bislang genaueste Messung, die jetzt mithilfe einer seltenen Art von Sternen gelang.

Die Schweifsterne Panstarrs und Ison besuchen am 10. März und am 28. November das innere Sonnensystem. Wenn sich die Erwartungen der Astronomen erfüllen, wird Ison sogar bei Tageslicht zu sehen sein.

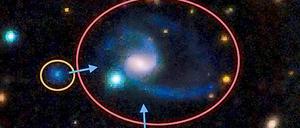

Röntgenaufnahmen zeigen: Ein gigantisches Schwarzes Loch im Zentrum einer nahen Galaxie rotiert mit beinahe maximaler Drehgeschwindigkeit.

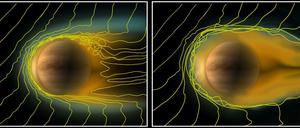

Fällt der Sonnenwind aus, gerät die Hülle des Planeten aus der Form. Dann bildet sie einen langen Schweif, haben Astronomen beobachtet.

Heute vor 50 Jahren eröffnete die Wilhelm-Foerster-Sternwarte auf dem Insulaner. Das erste Fernrohr stammte aus dem Schutt der Urania-Sternwarte an der Invalidenstraße

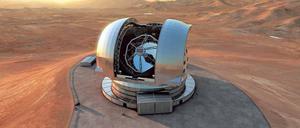

Auf einem Berg in der Atacamawüste in Chile wollen europäische Forscher das größte Teleskop der Welt errichten. Es soll erkunden, was im Universum geschah, bevor sich Sterne und Galaxien bildeten.

Störungen schleudern einen Stern in eine weite Bahn – die beiden anderen rücken untrennbar eng zusammen.

Ein neues Gammateleskop in Namibia soll spektakuläre Objekte im All genauer erforschen. Es spürt Lichtblitze auf, die nur wenige Milliardstelsekunden lang sind.

Seit 50 Jahren erkunden europäische Astronomen von Chile aus den Südhimmel. Von dort aus können sie nicht nur das Zentrum der Milchstraße studieren, sondern auch Objekte, die kurz nach dem Urknall entstanden.

Die Erde, Tiere und Menschen bestehen unter anderem aus den Resten alter Sonnen. Meteoritenfunde zeigen: Unser Sonnensystem gehört vermutlich bereits zur dritten Sternen-Generation.

Vom Himmel gefallen: Kamen die ersten Lebensbausteine aus dem Kosmos? Anzeichen dafür haben Forscher jetzt mit einer Radioteleskop-Anlage in Chile entdeckt.

Das Nasa-Infrarotteleskop spürt eine neue Art von Galaxien auf, die im sichtbaren Licht nicht zu erkennen sind.

Mithilfe des Weltraumteleskops "Kepler" finden sie erstmals ein Doppelsternsystem mit zwei vorbeiziehenden Planeten.

Bei einer Himmelsdurchmusterung haben australische Astronomen zwei Galaxien entdeckt, die unserer Heimatgalaxie frappierend ähnlich sind.

In der Milchstraße gibt mehr erdähnliche Planeten als vermutet – und sie sind wohl auch früher entstanden. Viele bieten trotzdem keine idealen Bedingungen für außerirdisches Leben.

Eine mehr als zwölf Milliarden Lichtjahre entfernte Galaxie erlaubt Einblicke in das junge Weltall.

Immer wieder rufen große Moleküle aus Kohlenstoff und Wasserstoff, die in Marsmeteoriten gefunden werden, heftige Diskussionen hervor.

öffnet in neuem Tab oder Fenster