© Apostolische Nuntiatur/Krystian Myszor

Zwölf Heilige unterm Fernsehturm: Was es mit dem Gemälde in der Berliner Vertretung des Papstes auf sich hat

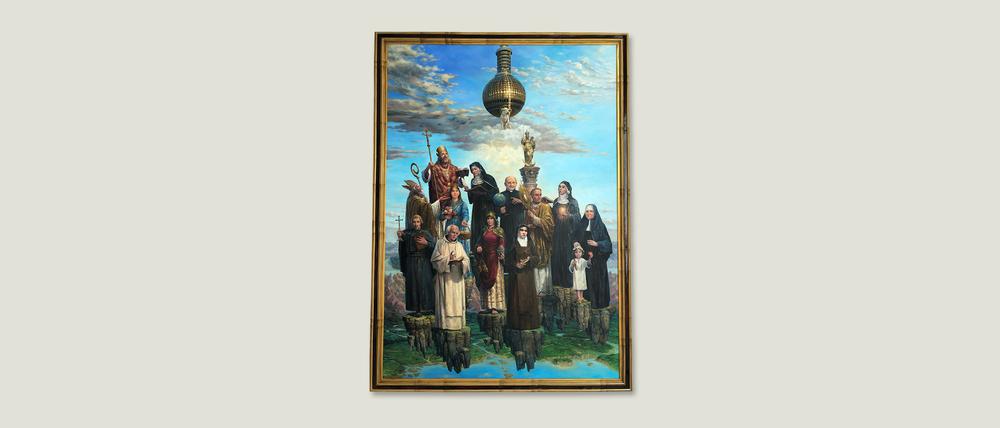

Ein polnischer Künstler malte für die Apostolische Nuntiatur ein Bild, das für Deutschland bedeutsame Heilige zeigt – ausgerechnet vor dem Berliner Fernsehturm. Was steckt dahinter?

Stand:

Ostern kommt von Osten. So sah es ein Benediktinermönch im 12. Jahrhundert. Andere Interpretationen leiten Ostern vom altgermanischen Begriff für die Morgenröte ab, da das leere Grab des gekreuzigten Erlösers bei Sonnenaufgang entdeckt wurde. Von Osten nach Westen leuchtet auch das Lichtkreuz, das bei Sonnenlicht auf dem Fernsehturm sichtbar wird.

Dieses Sonnenkreuz spielt eine tragende Rolle auf einem Bild des polnischen Künstlers Krystian Myszor, das in der Halle der ständigen Vertretung des Papstes in Deutschland hängt, der Apostolischen Nuntiatur in der Neuköllner Lilienthalstraße. Das Bild zeigt eine besondere Gemeinschaft von Heiligen. Auf Wunsch des Hausherrn, des vatikanischen Botschafters Erzbischof Nikola Eterovic, wurde dort im Coronajahr 2020 das großformatige Gemälde geschaffen.

Auf dem sind unter dem Lichtkreuz auf der Fernsehturmkuppel für Deutschland wichtige und prägende Heilige zu sehen, sechs Frauen und sechs Männer. Die Landschaft soll den Horizont Europas und der Weltkirche versinnbildlichen.

Der Himmel über Berlin inspiriert Künstler

Als das Lichtkreuz erstmals auf der Kugel des Fernsehturms erschien, haben die DDR-Oberen angeblich getobt. Schließlich sollte der Turm die Überlegenheit des Sozialismus darstellen. Und dann das! Fortan schmückte ihn bei Sonnenlicht ein christliches Symbol, das nicht wegzubekommen war.

Der Himmel über Berlin steckt eben voller Geheimnisse. Auch andere Künstler ließen sich davon inspirieren. Die Schriftstellerin Christa Wolf wurde berühmt mit der Erzählung „Der geteilte Himmel“. Sie handelt vom Leben einer Studentin in den letzten Augusttagen des Mauerbau-Jahres 1961 und ihres Freundes, der von einer Tagung aus West-Berlin nicht zurückkehrt in die DDR.

Bruno Ganz als Engel, der ein Mensch werden will

Zu den berühmtesten Werken zählt Wim Wenders’ Film „Der Himmel über Berlin“, in dem zwei Engel als unsichtbare Beobachter den Menschen neuen Lebensmut einflößen. Unvergessen ist Bruno Ganz in der Rolle des Damiel, der sich wünscht, ein Mensch zu werden und irgendwann auf dem Berliner Gehsteig erwacht.

Vielleicht in Anlehnung an die Zahl der Apostel wurden für das Bild in der Nuntiatur zwölf repräsentative Heilige aus unterschiedlichen Epochen ausgewählt. Nicht dabei ist Karol Wojtyla, der polnische Papst Johannes Paul II., der erst 2014 heiliggesprochen wurde und besonders in seiner Heimat verehrt wird.

Petrus Canisius traf Ignatius von Loyola in Rom

Ganz vorn im weißen Gewand ist Albertus Magnus zu sehen, Kirchenlehrer aus dem 12. Jahrhundert. Als Provinzial der Dominikaner reiste er zu Fuß durch Europa. Dahinter steht der zweite Apostel Deutschlands, Petrus Canisius. Er hat im 16. Jahrhundert gelebt und gehörte zu den ersten deutschen Jesuiten. In Rom traf er den Gründer des Ordens, Ignatius von Loyola. Unter anderem hat Canisius den ersten katholischen Katechismus nach der Reformation verfasst.

© Apostolische Nuntiatur/Krystian Myszor

Nach dem heiligen Nikolaus mit dem Bischofsstab dahinter, der im 3. Jahrhundert Bischof von Myra war, ist Berlins älteste Kirche benannt, die Nikolaikirche. Über ihm mit Kreuzstab und geöffnetem Buch in der Hand ist der Apostel der Deutschen zu sehen. Bonifatius lebte im 8. Jahrhundert.

Elisabeth von Thüringen und das Rosenwunder

Neben ihm steht Hildegard von Bingen mit der Schreibfeder in der Hand. Die Mystikerin und Kirchenlehrerin gehörte als Äbtissin, Dichterin, Komponistin und heilkundige Universalgelehrte zu den einflussreichsten Frauen des Mittelalters. Vor ihr im blauen Kleid hält Elisabeth von Thüringen den Korb mit dem Brot, das sie den Armen brachte, und den Rosenstrauß, der die gute Tat zu ihrem Schutz verbarg.

Das Rosenwunder gehört zu den populären Legenden tätiger Nächstenliebe. Die ungarische Prinzessin lebte seit ihrer frühen Kindheit in Eisenach. Neben Hildegard von Bingen hält Arnold Janssen die Weltkugel in der Hand. Im 19. Jahrhundert gründete er unter anderem den Orden der Steyler Missionare.

Getrud von Helfta schrieb über geistliche Übungen

Im Hintergrund ragt die Patrona Bavariae, die Mariensäule in München hervor. Norbert von Xanten, Ordensgründer der Prämonstratenser aus dem 12. Jahrhundert, hebt im goldenen Gewand davor eine Monstranz in die Höhe. Er war Erzbischof von Magdeburg. Im Dreißigjährigen Krieg wurden seine Reliquien in ein Kloster nach Prag gebracht.

Die Mystikerin Gertrud von Helfta mit dem leuchtenden Herzen richtet schräg hinter ihm die Augen gen Himmel. Die Zisterzienser-Nonne lebte im Kloster Helfta in der Nähe von Eisleben und gehörte zu den großen Frauen des Mittelalters. Unter anderem verfasste sie Gebete und ein grundlegendes Werk zum Thema geistliche Übungen.

Edith Stein wurde von den Nazis ermordet

Neben ihr legt Maria Katharina Kasper, Ordensgründerin aus dem 19. Jahrhundert, einem Kind die Hand auf. Selbst noch ein Kind erkannte die Bauerntochter früh ihre Berufung, Waisen, Armen und Kranken zu helfen.

Ganz vorne, im braunen Gewand, ist Edith Stein zu sehen. Die in Breslau geborene Philosophin jüdischer Herkunft ließ sich als Erwachsene taufen und trat später in den Orden der Unbeschuhten Karmelitinnen ein. Die Patronin Europas wurde 1942 von den Nazis in Auschwitz ermordet.

Nach Hedwig von Schlesien ist die Kathedrale benannt

Schräg hinter ihr hält Hedwig von Schlesien Schuhe und ein Modell der Hedwigs-Kathedrale in der Hand. Reliquien von ihr befinden sich in der Kathedrale, die der preußische König Friedrich II. ursprünglich für die zugewanderten Katholiken aus Schlesien errichten ließ. Die Herzogin war bekannt für ihren bescheidenen Lebensstil und ihre Wohltätigkeit.

Nach ihr ist auch das St.-Hedwig-Krankenhaus benannt. Nach dem Tod ihres Mannes trat die Mutter von sechs Kindern in das von ihr gegründete Zisterzienserkloster in Trebnitz in der Nähe von Breslau ein. Bereits 1267 wurde sie heiliggesprochen.

„Das Lichtkreuz, das vom Berliner Fernsehturm bei Sonnenlicht strahlt, weist darauf hin, dass nicht nur die Sonne im Osten aufgeht, sondern auch die Erlösung von Ostern herkommt“, erläutert Monsignore Jürgen Doetsch von der Nuntiatur den österlichen Geist des Bildes. Dafür steht auch das Lamm auf einer Wolke, unmittelbar unter dem Kreuz.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: