© Sven Hoppe/dpa

Coronakrise als Chance: Wir müssen die Digitalisierung vorantreiben

Die Coronakrise gilt als Chance zu einem zweiten "Internet-Frühling". Wir haben sie bisher nicht genutzt. Ein Zwischenruf.

Stand:

Der Schriftsteller David Foster Wallace hat in einer College-Abschlussrede folgende Parabel erzählt: „Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt: ’Morgen, Jungs. Wie ist das Wasser?’ Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter, und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt: ’Was zum Teufel ist Wasser?’“

Die Coronakrise hat zu ähnlichen Momenten der Irritation geführt: Was existentiell wichtig, aber allgegenwärtig ist, ist so selbstverständlich, dass es nicht mehr auffällt. Erst wenn es zum Bruch mit der Normalität kommt, dringt es ins Bewusstsein.

Wie das Schwimmen im Wasser für die Fische, so sind das tägliche Verlassen der Wohnung, die Dauermobilität, der Aufenthalt im öffentlichen Raum und der Kontakt mit vielen Menschen Routinen des Alltags gewesen, über deren Notwendigkeit selten ein Wort verloren wurde – bis die Krise kam.

Grenzen der Digitalisierung

Wir leben seit März in einer veränderten Situation, in einem neuen Alltag, der uns viel über Möglichkeiten und Grenzen der Digitalisierung verrät. Nach vier Monaten ist es Zeit für eine Bilanz.

Die Coronakrise kam überraschend und erforderte schnelle Maßnahmen: Körper mussten auf Distanz gebracht und der Bewegungsradius eingeschränkt werden. Das hat uns monatelang von Orten abgeschnitten, die wir regelmäßig für Beruf, Bildung oder Freizeit aufsuchen. Der Rückzug hat aber nicht in die Isolation geführt.

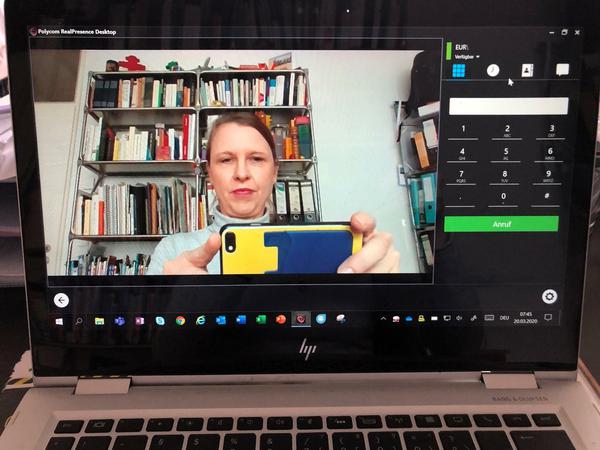

Vielmehr war die Folge, dass sich unser Leben räumlich konzentrierte. Der Platz vor dem heimischen Rechner ist zum Hauptaufenthaltsort geworden, weil sich dort nun abspielt, was sonst verstreut passierte: am Arbeitsplatz, in Schulen, auf Ämtern, in fremden Wohnungen, in Cafés und Eckkneipen.

Medien sind das klassische Mittel, um räumliche Distanzen zu überwinden. Als sich das Fernsehen verbreitete, verschaffte es Einblick in soziale Bereiche, die vielen zuvor verschlossen waren: Kinder sahen die Erwachsenenwelt, Frauen das Arbeitsleben der Männer und Bürger Politiker aus der Nähe. Über den Bildschirm flimmerte die Vielfalt des Lebens.

Das Netz befreit aus der Zuschauerrolle

Das Netz geht weiter: Es befreit aus der Zuschauerrolle, erlaubt Teilhabe. Das hat es möglich gemacht, dass sich weite Teile der Präsenzwelt kurzfristig in der Digitalität neu konfigurieren ließen. Die Technik war ausgereift für diesen Notfall. Dreißig Jahre früher wäre Corona ganz anders verlaufen. Das gesellschaftliche Leben hätte sich nicht ins Digitale verlagern lassen. Es wäre einsam geworden.

Stattdessen, so schwärmte Hannes Vollmuth in der „Süddeutschen Zeitung“, haben wir gemeinsam einen „Internet-Frühling“ erlebt. Einen Frühling, der auch die Sicht auf das Internet verändert haben soll: Es sei nun „ein Problem-Löser statt -Bringer, ein Einsamkeits-Linderer statt -Verursacher. Mehr als nur ein Shopping-Service-Google-Info-Automat. Kein Ausflugsziel, sondern eine neue Heimat“.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Krise live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Da mag gerade für die Frühphase der Krise etwas dran sein. Doch inzwischen müssen wir die Folgen dieses jüngsten Digitalisierungsschubs wohl differenzierter bewerten. Etwa wenn es um unsere Erfahrungen im Homeoffice geht. Vor der Krise war der nächste Termin oft mit einem Ortswechsel verbunden – eine Fahrt mit der U-Bahn, ein Gang über den Flur.

Es mangelt an Inspiration

Online-Meetings dagegen sind durchgetaktet, auf Effizienz getrimmt. Das nächste ist immer nur einen Mausklick entfernt. Zwischenräume und Wartezeiten entfallen, damit auch Atempausen für Vor- und Nachbereitung, Small Talk und Zufallsbegegnungen. Diese Gespräche am Rande, jene Momente, die man nicht im Kalender hat, sind auch eine Quelle der Inspiration. Und so stellen wir nach vier Monaten fest, dass sie fehlen und kaum ins Digitale zu übertragen sind.

© Privat

Die „Krise-als-Chance“-Rhetorik der frühen Corona-Phase, die gerne ein Mehr an Produktivität versprach, ist dem ernüchterten Urteil gewichen, dass es irgendwie an Inspiration mangelt. Wenn alles auf dem gleichen Monitor vereint ist, gehen zudem Schwellen, Distanzen und Markierungen verloren, die sonst helfen, Situationen zu strukturieren.

Was geht digital?

Die Trennung zwischen Privatsphäre und Arbeitsleben löste sich auf. Man sieht in fremde Wohnungen oder bekommt unvermittelt deren Familienangehörige zu Gesicht. Dieser Kollaps der Kontexte ist zwar nicht neu, sondern ein Grundprinzip sozialer Medien, doch das flexiblere Beziehungsmanagement, das uns damit abverlangt wird, überfordert oft.

Wenn sich Routinen auflösen, wird das als Störung der bisherigen Ordnung wahrgenommen. Die aktuelle Phase gibt gerade deshalb aber auch Impulse zur Veränderung. Sieht man doch besser, was digital gehen kann. Was davon bleibt, ist immer auch eine subjektive Frage, denn plötzlich muss man reflektieren, wie man denn selbst leben und arbeiten möchte.

Mehr Zeit zum Nachdenken

Und so bekommen wir nun Debatten über die Umkehr der Landflucht, über neue Anforderungen an die Architektur und mal wieder über die Frage, was wir bloß mit unseren Innenstädten machen sollen.

Der erweiterte Denkhorizont hat auch – recht banal – damit zu tun, dass durch die Zwangspause mehr Zeit zum Nachdenken blieb. Medien mussten Sendeplätze und Druckseiten füllen, weil Nachrichten aus Sport, Kultur und Unterhaltung fehlten. „Corona“ war das beherrschende Thema der letzten Monate, das fast in jeden Winkel ausgeleuchtet wurde, nicht nur in den klassischen Medien.

Auch hier war die Digitalisierung Treiber: Der Diskurs im Netz besaß noch mehr Vielfalt – bis hin zu radikalen Positionen und Verschwörungstheorien, die sich ungefiltert Bahn brachen. Doch daneben findet sich in den sozialen Medien auch die authentische Sicht der Krisenbetroffenen und eine Zivilgesellschaft, die sich in Schwärmen zu organisieren weiß. Auch das lässt sich von Fischen lernen.

Christoph Neuberger und Sascha Friesike sind im Direktorium des Weizenbaum Instituts für die vernetzte Gesellschaft in Berlin.

Christoph Neuberger, Sascha Friesike

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: