© picture alliance / dpa

Holocaust und NS-Geschichte im Comic: Kulturkampf um Art Spiegelmans „Maus“

Wie der vieldiskutierte „Maus“ und andere Comics neue Perspektiven auf den Holocaust erlauben – und wieso es in den USA einen Kulturkampf darüber gibt.

Stand:

Als im Januar Art Spiegelmans berühmter und mit einem Pulitzerpreis ausgezeichneter Comic „Maus“ wegen der Darstellung von Gewalt, Suizid und Nacktheit in Tennessee vom Lehrplan gestrichen wurde, gab es ein großes kritisches Medienecho - und die Rückkehr des Buches von 1991 auf die Bestsellerlisten. In dem Comic erzählt der Autor die Geschichte seiner Eltern, die den Holocaust überlebten. Die Protagonisten sind Mäuse.

© Spiegelman/S. Fischer

Der Vorfall ist nur ein Beispiel für den in den USA seit Jahren laufenden Kulturkampf zwischen Links und Rechts, die sich gegenseitig Ignoranz beziehungsweise Zensur vorwerfen. Auch andere Comics wurden bereits aus Schulbüchereien entfernt, zum Beispiel Alison Bechdels „Fun Home“ über ihren heimlich schwulen Vater.

Zu Recht lässt sich da mit Art Spiegelman fragen: „Wer ist jetzt die Schneeflocke?“ Als Schneeflocken werden die Angehörigen einer jungen Generation von Schülern und Studentinnen verhöhnt, die darauf bestehen, dass sie bei der Auseinandersetzung mit Texten und Filmen nicht emotional belastet werden wollen. Anscheinend genau wie die konservativen Eltern, die jetzt „Maus“ loswerden wollten.

Gerade deshalb ist es wichtig, die Diskussion komplexer historischer Ereignisse immer wieder kreativ anzugehen. Dafür eignen sich Comics, auch im Unterricht, weil sie mit ihrer Formensprache, die sich von Texten, Bildern und Filmen unterscheidet, einen neuen Blick erlauben und - immer noch - nicht so verbreitet sind wie andere Formen der Repräsentation.

Der unter anderem von Ole Frahm, Gründungsmitglied der Arbeitsstelle für Graphische Literatur (ArGL) an der Universität Hamburg, herausgegebene Essay-Band „Beyond Maus“ (Böhlau Verlag, 420 S., 55 €), versammelt 16 Beiträge zu vielen Versuchen, mit Comics das Unsagbare zu sagen und das Unzeigbare des Holocaust zu zeigen.

Ein soziologischer Blick auf das Leben im Vernichtungslager

Leider verbleibt ausgerechnet der Beitrag über die Verwendung von Comics zum Holocaust im Unterricht im optimistisch Ungefähren, weil die befragten Lehrer die Comics nicht kennen oder nutzen. Er hätte Aufschluss über die legitime Frage geben können, die in Tennessee durchaus im Raum stand: Welche Darstellung ist für welche Altersgruppe von Schülern geeignet? Wobei sich Republikaner schon die Frage gefallen lassen müssen, warum sie mit gezeichneter Gewalt Probleme haben, mit realem Waffenbesitz und Toten im Fernsehen hingegen nicht.

© dpa-Bildfunk

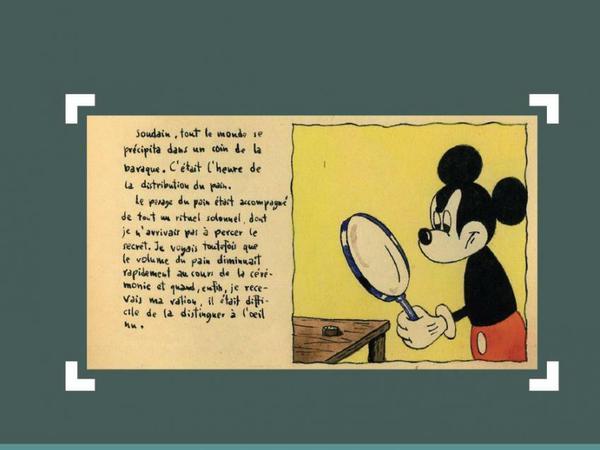

Die Veröffentlichung von „Maus“ bedeutete 1991 einen Paradigmenwechsel für die Darstellung des Holocaust im Comic. Nicht etwa, weil Spiegelman vermenschlichte Tierfiguren nutzte, dies ist bereits aus dem Zweiten Weltkrieg überliefert („Mickey au Camp de Gurs“ von Horst Rosenthal), sondern weil er erstmals einen fast soziologischen Blick auf das Leben in den Vernichtungslagern warf. Und doch ist auch danach nicht alles „zeigbar“ geworden, wie die Beiträge im Buch deutlich machen.

Erinnerungskultur aus der Distanz

Dies betrifft insbesondere die von den Lagerinsassen selbst als „Muselmänner“ bezeichneten Mitgefangenen am Rande des Hungertods. Darstellungen ausgezehrter Körper kannte man allenfalls aus Horror-Comics, in denen „lebende Leichen“ für Schrecken sorgten.

In den amerikanischen „Golden-Age“-Comics und auch später noch, zum Beispiel in polnischen Comics und japanischen Manga zum Thema Holocaust, sahen die Konzentrationslager jedoch eher wie Gefängnisse aus und die Insassen sind nicht als Juden erkennbar, sondern nur als Angehörige eines diffusen politischen Widerstands gegen die Nazis.

© böhlau

Die Beiträge im Band zeigen, dass über Zeit die Komplexität und Vielfalt der Darstellung des Holocaust im Comic gestiegen sind. Doch dabei geht es nicht einfach um Authentizität. Wenn nämlich das soziale Leben in den Lagern in den Blick genommen wird, die Hierarchien auch jenseits des Verhältnisses von Insassen und SS, die Privilegien der Kapos und ihre Gewalt, dann handelt es sich um Beiträge zu einer Erinnerungskultur, die aus einer Distanz entstehen. Sie enthalten deshalb notwendig Elemente von Fiktionalisierung oder „Reenactment“, zum Beispiel über bearbeitete Nachzeichnungen von Fotos.

Interessant und überraschend sind vor allem die empirischen Beiträge des Bandes, die Entdeckungen erlauben und immer wieder für neue Erkenntnisse sorgen: Subtile Spuren von Antisemitismus in Hergés „Tim und Struppi“; die Konfrontation der politisch naiven Moralität Spirous mit dem Holocaust in Émile Bravos Version dieses frankobelgischen Comic-Klassikers; die Darstellung des Tabuthemas der sexuellen Ausbeutung und sexueller Tauschgeschäfte im Lager in Emil Ferris' „Am liebsten mag ich Monster“.

Die Critical Race Theory wird politisch instrumentalisiert

Es ist immer wieder schmerzhaft, sich mit den Verbrechen des Holocaust auseinanderzusetzen. Sich „einen netteren, flauschigeren Holocaust“ zu wünschen, wie Art Spiegelman die Entscheidung in Tennessee kommentierte, ist Ausdruck einer schlussstrichziehenden Ablehnung von Vergangenheitsbewältigung. Und genau darum geht es den radikalen Konservativen.

© AFP

In den USA steht dabei in erster Linie die Auseinandersetzung mit dem strukturellen Rassismus der amerikanischen Gesellschaft im Fokus. Angehörige von betroffenen Gruppen verlangen beispielsweise, dass bestimmte Begriffe nicht verwendet werden sollen, wenn über Sklaverei gesprochen wird – insbesondere das N-Wort – oder dass es Warnhinweise geben soll („trigger warnings“), damit niemand unnötig traumatisiert wird.

Die politische Rechte in den USA verhöhnt dieses Anliegen und behauptet mit dem Kampfbegriff der „cancel culture“, dass es sich um Zensur handelt. Und die konservativen Kulturkämpfer gehen noch weiter, indem sie eine komplexe akademische Auseinandersetzung über die die Ursachen des strukturellen Rassismus, die sogenannte Critical Race Theory, politisch instrumentalisieren.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

„CRT“ ist zum Kampfbegriff für den Generalangriff auf jegliche differenzierte Diskussion der amerikanischen Geschichte geworden, die dazu führen könnte, dass sich Angehörige der Weißen Mehrheitsgesellschaft angegriffen oder gar schuldig fühlen könnten. Sie gehen soweit, mit der Forderung nach „school choice“ Eltern quasi den Lehrplan diktieren zu lassen. Mit diesen Forderungen lassen sich Wahlen gewinnen, weil insbesondere viele nicht wohlhabende Weiße keine Diskussion über „white privilege“ führen wollen.

Sicherlich sind die Anliegen von historisch diskriminierten Minderheiten nicht per se über jeden Zweifel erhaben – das behaupten zum Beispiel die Vertreter der „CRT“ auch überhaupt nicht – aber ihre Forderungen sind grundsätzlich auf gegenseitigen Respekt ausgerichtet, die der Gegenseite sind zunehmend von Hass geprägt.

Unser Autor Thomas Greven ist Privatdozent für Politikwissenschaft am John-F.-Kennedy-Institut der Freien Universität Berlin

Thomas Greven

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: