© dpa

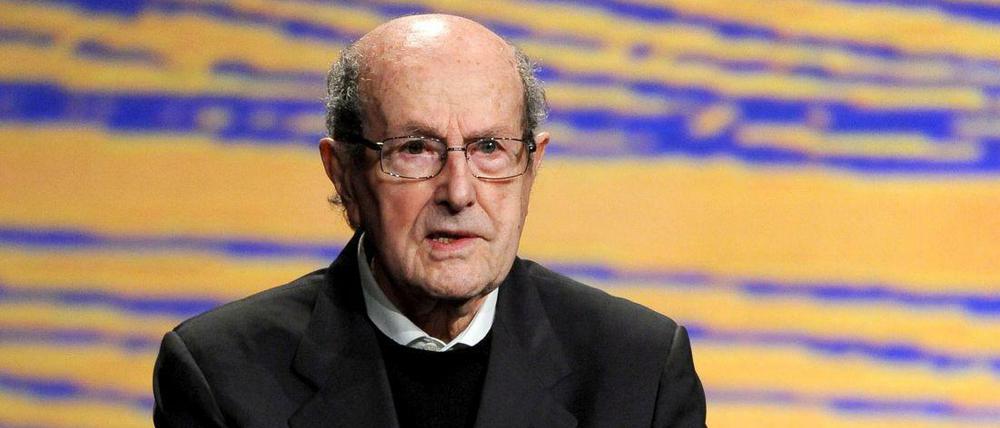

Zum Tode von Manoel de Oliveira: Ein Leben hinter der Kamera, bis zuletzt

Er war der älteste noch aktive Regisseur weltweit. Selbst die Zeiten des Stummfilms kannte er noch aus eigener Erfahrung. Nun ist der portugiesische Filmregisseur und Drehbuchautor Manoel Cândido Pinto de Oliveira am Donnerstag im Alter von 106 Jahren gestorben.

Stand:

Je älter er wurde, desto sicherer war die Teilnahme seiner Filme an Festivals. Ehrfürchtig dachten die Festivalgäste über die Frauen und die Männer in seinem neuesten Werk nach, über die Melancholie der uneingelösten Sehnsüchte und die Bedeutung der gedehnten Zeit in seinen Werken. Manoel de Oliveira geisterte als „Monsire sacre“ des Weltkinos durch die Feuilletons. Wenn der elegante, kleine Herr mit seinem legendären Spazierstock am Lido oder in Cannes über die Straße ging, legte so mancher Cineast ihm spontan applaudierend seine Verehrung zu Füßen. Wobei in den Würdigungen nicht selten auch dezente Trauer um den exklusiven Geist des Autorenkinos mitschwang.

Jetzt ist er gestorben, am Donnerstag in seiner Heimatstadt Porto, im schier unvorstellbaren Alter von 106 Jahren. Manoel de Oliveira war der älteste aktive Filmemacher der Welt – gut 50 Filme hinterlässt der Portugiese ihr nun. Noch im August 2014 hatte das Filmfest Venedig seinen Kurzfilm „O Velho do Restelo“ („The Old Man of Belém“) gezeigt, eine enigmatisch verspielte Skizze über die Begegnung großer portugiesischer Literaturklassiker mit Don Quijote, ein Disput über Gott und die Welt. Oliveira selbst kam zwar nicht mehr zur Galapremiere, aber als ihm im Dezember aus Anlass seines 106. Geburtstags der höchste französische Orden verliehen wurde, war er dabei. Und er rief in den Saal „Hoch lebe das Kino!“.

Michel Piccoli spielte für Oliveira einen alternden Theaterstar, in "Ich geh' nach Hause"

In einem Alter, mit 80, 90, 100, in dem andere längst keine Geldgeber mehr finden, hatte ihn die schiere Aura alterslosen Tatendrangs zu immer kürzeren Abständen zwischen den Projekten beflügelt. Wichtiger Verbündeter Oliveiras war der umstrittene Produzent Paulo Branco, mächtige Schlüsselfigur und virtuoser Pfadfinder im Koproduktions- und Förderdschungel.

Ja, Oliveira war schon zu Lebzeiten ein Klassiker, auch wenn er mit zunehmendem Alter die schwindende Verbreitung seiner Werke hat konstatieren müssen. Einen deutschen Verleih fand zuletzt „Belle toujours“, seine Buñuel-Hommage aus dem Jahr 2006, in der Bulle Ogier und Michel Piccoli jenes Paar spielen, das bei Buñuel von Catherine Deneuve und Piccoli verkörpert wurde – die beiden treffen sich nach Jahrzehnten wieder. Oliveira nahm den Widerspruch zwischen Ruhm und Kassenerfolg gelassen und freute sich über die Kinematheken und Festivals, die seine Filme weiterhin zeigten. Und über die vielen Auszeichnungen, einen Löwen in Venedig 2004, den Ehrenpreis der Europäischen Filmakademie 2007, die Berlinale-Kamera 2009 ...

Eine seiner intensivsten Schaffensperioden hatte er in den neunziger Jahren, in denen er Filme in kurzen Abständen herausbrachte, darunter „Die göttliche Komödie“ (1991) und „Am Ufer des Flusses“ (1993), eine zeitlose Bovary-Geschichte. „Reise an den Anfang der Welt“ war 1996 der letzte Film mit Marcello Mastroianni, ein melancholisches Roadmovie, in dem das Alter Ego Oliveiras auf der Suche nach Drehorten seiner großbürgerlichen Kindheit nachspürt und dabei auch dem Existenzkampf armer Bergbauern im Norden Portugals registriert.

Nach der Jahrtausendwende folgten Werke wie „Ich geh’ nach Hause“, mit Piccoli als alterndem Theaterstar, „Belle toujours“ und schließlich 2010 in Cannes „O estranho caso de Angélica“, eine Elegie auf einen Fotografen, der all die Dinge festhält, die zu verschwinden drohen.

Jean-Luc Godard war sich mit dem 22 Jahre Älteren immer einig, dass das Kino eine Kritik an der Wirklichkeit sei; beide Regisseure gingen mit hohem Anspruch an Sprache und Stil zu Werke. Und beide wünschten sich abseits von Action und Mainstream kritische Zuschauer, die ihre Filme idealtypisch erst vollendeten. Godard war und ist darüber verhalten verzweifelt, während der meist gut gelaunte Oliveira sich von der Drangsalierung des Künstlers durch den Kommerz nicht tangiert fühlte. Er repräsentierte vor allem: Portugal, das kleine Land am Rande Europas, das nie eine Filmindustrie entwickelt hatte und während des Salazar-Regimes nach innen totalitär, nach außen auf seine überseeischen Kolonien hin orientiert war. Oliveira drehte Filme für sich und ein paar Gleichgesinnte, für die leise literarisch gebildete und mythenkritische Opposition der Ästheten. Das war nicht wenig, seinerzeit, unter der strengen Zensur.

Ein Autodidakt, der sich und andere das filmen lehrte

Am 11. Dezember 1908 als Sohn einer wohlhabenden Familie in Porto geboren – also nur wenige Jahre nach der Erfindung des Kinos – , begann seine Karriere 1931 mit „Harte Arbeit am Fluss Douro“, einem Dokumentarfilm über seine Heimatstadt. Der Großbürgerssohn kam viel in Europa herum, fühlte sich von Walter Ruttmann und Joris Ivens inspiriert und brachte sich das Filmhandwerk selbst bei. Der Autodidakt schrieb die Drehbücher mit, drehte und koproduzierte. Seine Basis blieb dabei zeitlebens Porto, von dort hielt er 40 Jahre lang Distanz zum Lissaboner Regime, führte die Familiengeschäfte, pflegte seine Leidenschaft für das Theater und mischte sich gleichwohl ein, schimpfte auf die Regierung und die Krisenpolitik.

Aber sein Kritikbegriff war vor allem poetischer Natur. Hatte er im alten Portugal noch überwiegend Dokumentarfilme gedreht, musste er oft eine mehrjährige Pause einlegen, die längste von 1963 bis 1971. Erst am Ende der politischen Agonie seines Landes begann sein Aufstieg zum Meister subtiler Melodramen. Die Revolution 1974 öffnete ihm den Weg, mit seinen oft in historischem Rahmen inszenierten Spielfilmen als Seniorbotschafter des anderen Portugal Kontakte zur französischen Film- und Theaterszene zu vertiefen. Von da ab entstanden seine Meisterwerke, darunter „Benilde, Jungfrau und Mutter“ (1974) und „Das Verhängnis der Liebe“ (1978). In den 80er Jahren folgten „Francisca“ (1981), die sechsstündige Verfilmung von Paul Claudels Welttheater „Der seidene Schuh“ (1985) und das gesungene Melodram „Die Kannibalen“ (1988), ein leidenschaftliches, in die Historie verlegtes Gegenstück zu Peter Greenaways „Der Koch, der Dieb, die Frau und ihr Liebhaber.“

"Zwischen der Langeweile an der Welt und der intensiven Lust, in ihr zu leben"

Oliveiras späte Entfaltung ging einher mit einer eleganten Ungleichzeitigkeit, einer chevaleresken Remythisierung des Frauenbildes. Er setzte den Taumel hinter der Oberfläche steinerner (Ehe-)Verhältnisse in Szene, wenn eine Frau unbestechlich an ihrer Liebe festhält und die phantasmagorische Kraft ihres Gefühls an die Stelle der Sexualität tritt. Oliveiras Filme sind unendlich besungene Rätsel, in denen den Männern der Part tragischer Lächerlichkeit oder zynischer Ignoranz zukommt. Zu Boden gesenkte Blicke, literarische Textstrenge, nicht enden wollende Kamerafahrten, rauschhafte symphonische Musik: Der Regisseur zelebrierte die Explosion der Gefühle mit Geduld und einer gewissen Askese. Kino war sein aufgeklärtes Exerzitium, „Saudade“ das Schlüsselwort zu seiner Philosophie, „etwas zwischen der Langeweile an der Welt und der intensiven Lust, in ihr zu leben“.

Eine Intensität, die viele große Schauspieler angezogen hat, gerne standen sie für ihn vor der Kamera, Piccoli, Mastroianni, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, John Malkovich und viele andere mehr. „Meine Energie bekomme ich von den Sternen“, sagte er einmal. Vielleicht meinte er auch sie damit, die Stars.

Beerdigt wurde er bereits am Freitag, in Porto, wo sonst, in Anwesenheit hochrangiger Politiker und Künstler. Portugals Regierung rief eine zweitägige landesweite Trauer aus – zu Ehren von Senhor Cinema.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: