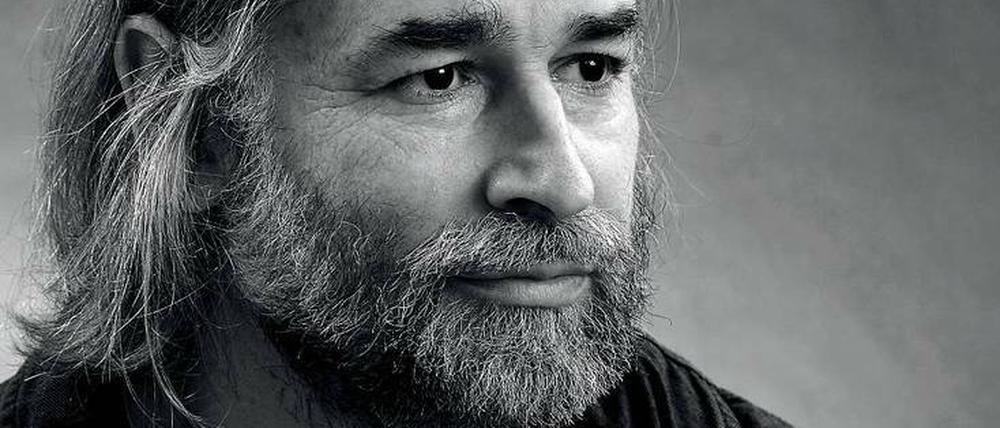

© Christine Starke

„Sprich oder stirb“ von Jens Wonneberger: Ein Mann redet um sein Leben

Locker, ungezwungen - und doch wuchtig: Jens Wonneberger ergründet in seinem Roman „Sprich oder stirb“ das feine Netz, mit dem Worte unsere menschliche Existenz zusammenhalten.

Stand:

„Sie müssen jetzt reden!“, lautet der Befehl an den Ich-Erzähler, als dieser aus der Narkose erwacht. Die Operation dauert an, noch ist der Schädel des Patienten geöffnet – „Wachkraniotomie“ heißt die Prozedur medizinisch. Ein Mann vieler Worte ist der Mann, der hier unter dem Messer liegt, nie gewesen. Erst der Imperativ, buchstäblich um sein Leben zu reden, legt einen inneren Schalter bei ihm um. Und so ergießt sich ein wahrer Redeschwall über die nächsten 174 Seiten, ein Bewusstseinsstrom realer und imaginärer Dialoge, mit denen sich der Erzähler fortwährend seiner Existenz versichert.

Jens Wonneberger hat ein Faible für die unauffällig Unangepassten, die still und leise, ganz ohne exzentrische Outfits oder revolutionäre Posen, den Zwängen des Lebens trotzen. Den namenlosen Rekonvaleszenten in „Sprich oder stirb“ kennen wir bereits als blockierten Schriftsteller aus „Goetheallee“ (2014), ebenso dessen pragmatische Ehefrau Sabine und den Kneipenwirt Karl, die diesmal allerdings nur in Rückblenden auftreten. Die Sehnsucht des Erzählers, aus seinem bisherigen Leben zu desertieren, war bereits im Vorgängerbuch deutlich spürbar. An einer Tankstelle bei Scharnitz, erinnert er sich nun, hat er seine Chance ergriffen und sich abschiedslos von der Reisegruppe – unter ihnen Sabine – entfernt, die „auf Goethes Spuren“ unterwegs nach Italien war. Suche? Mutprobe? Flucht? Er ist sich selbst nicht sicher. Nur dass „ich mit dem Ziel abzutauchen immer höher gestiegen war“. Verloren in der Bergeinsamkeit, suggerieren die Erinnerungsbruchstücke, könnte Wonnebergers Held zur tragischen Lenz-Figur mutieren – doch so weit kommt es nicht. Zwar sehnt er die Freiheit, vielleicht gar Erlösung, heftig herbei, meint sie in Gestalt davonstiebender Pferde und auffliegender Dohlen zu erblicken. Doch wird jeder potentiell kathartische Moment zuverlässig durch ein Stück Zivilisation zerstört – seien es Schneekanonen, Funsport-Anlagen oder Selfie-Points. Da hilft nur noch der Sturz in die Tiefe! Wie es zu diesem kam, bleibt aber im Dunkeln.

Mullbinden verschmelzen mit dem Haarteil der Großmutter

Stattdessen kehrt der Erzähler stets zurück zum ersten Bild, das ihm inmitten der Operation einfiel: seine Urgroßmutter und deren Schneideratelier. Ihr Name, Martha, bringt andere, lang verloren geglaubte Begriffe mit sich: Rockabrunder, Knopflochschere, Schnittmusterrädchen. Wie eine Zauberformel murmelt er sie vor sich hin, ebenso die Namen der Dinge, die er in jüngerer Vergangenheit in einer Almhütte sah: Krauthobel, Käseharfe, Seihtuch. „Dass die Wörter nicht nur Dinge benannten, sondern ein feines Netz woben, das mich halten konnte“, wird ihm in existenzieller Wucht bewusst. Auch Wonneberger ist ein Bewahrer von Begriffen, die aus dem Wortschatz verschwunden wären, wenn es Autoren wie ihn nicht gäbe. Während der Patient die ersten unsicheren Schritte an der Hand der Urgroßmutter Revue passieren lässt, die Faszination des Kleinkindes fürs Sortieren und Differenzieren von Gegenständen, erlernt er an Schwester Krystynas Arm das Gehen neu, kehrt er auch in der Gegenwart zur Sprache zurück.

Präzise beherrscht Jens Wonneberger die Gleichzeitigkeit von Einst und Jetzt, in all ihren Finten und Sprüngen, die auch das menschliche Gedächtnis strukturieren. Die aufgerollten Mullbinden verschmelzen mit dem Haarteil der Urgroßmutter, die Naturgewalten in den Bergen mit dem Ausgeliefertsein an die Blicke und Spekulationen der Ärzte.

Detailverliebt und zugleich ironisch distanziert beobachtet der Genesende die „schlechte Krankenhausserie“, die sich vor seinen Augen abspielt, und erinnert sich parallel an die geheimnisvollen Aufzeichnungen der Urgroßmutter im Schein ihrer Nachttischlampe. Was für ein alternatives Leben die alte Frau da wohl in ihrem Kopf entfaltete? Nach ihrem Tod waren die Hefte spurlos verschwunden. Der Ich-Erzähler erkennt eine direkte Linie, mehr noch: „Vielleicht war es weniger Martha selbst als dieser Verlust, der mich zum Schreiben brachte.“ Selten wurde so locker und so ungezwungen von der Macht der Sprache erzählt.

Jens Wonneberger: Sprich oder stirb. Müry Salzmann Verlag, Wien, Salzburg 2017, 175 Seiten, 19 €.

Lesung, Mittwoch, 13.12., 20 Uhr, Brecht-Haus, Chausseestr. 125, Mitte.

Anja Kümmel

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: