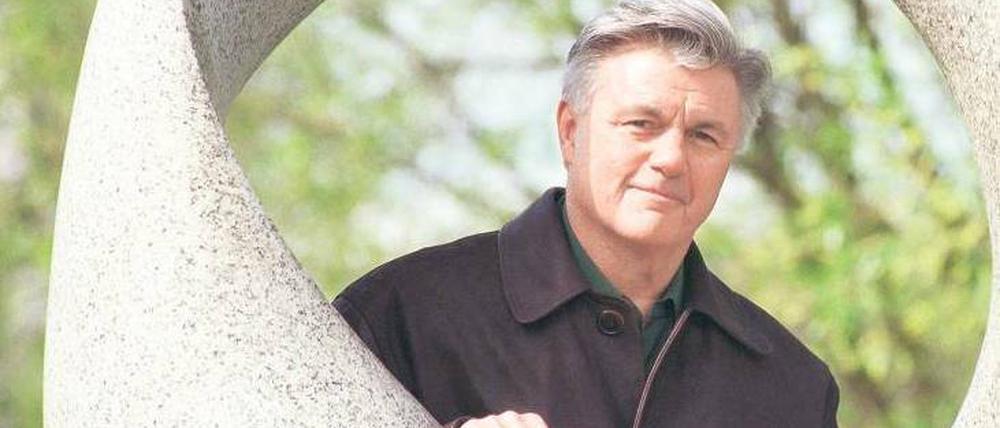

© Peter Peitsch

John Irving im Interview: Demokratie der Dummen

Warum erfundene Storys die besten sind: John Irving über Pizzateig, politische Passionen und das Autobiografische in seinem neuen Roman.

Seezungenfilet und gedämpfter Spargel. John Irving isst gerne leicht. „Ich war viele Jahre lang professioneller Ringer“, sagt der 68-Jährige, „da hört man nicht plötzlich auf, auf seine Ernährung zu achten.“ Anders als die Bewohner des Holzfällercamps, in dem Irvings zwölfter Roman „Letzte Nacht in Twisted River“ seinen Ausgang nimmt, der diese Woche in Deutschland erscheint. Der amerikanische Bestsellerautor („Garp und wie er die Welt sah“, „Hotel New Hampshire“) ist dafür bekannt, dass er Literaturkritiker nicht besonders mag und sich bei Treffen mit ihnen dennoch stets zuvorkommend gibt, so höflich wie auch im noblen New Yorker Restaurant, das er für dieses Interview ausgesucht hat. Irving, dessen Romane in über 30 Sprachen übersetzt sind, nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Politik geht. Während die Eiswürfel in seinem Eistee vor sich hin schmelzen, spricht er einen Nachmittag lang über Gott und die Welt – oder besser: über sich selber und wie er die Welt sieht.

Mr. Irving, verwenden Sie Honig in Ihrem Pizzateig?

Wie der Koch Dominic Baciagalupo in meinem neuen Roman? Ja. Sie kriegen damit den knusprigsten Pizzaboden hin, den Sie sich vorstellen können. Ich habe das Rezept in einem Kochbuch des Spitzenkochs Wolfgang Puck gelesen und halte mich seither daran.

Der Pizzaboden wird Dominic und seinem Sohn, dem Schriftsteller Danny, nach Jahrzehnten der Flucht vor der Vergangenheit, zum Verhängnis. Wie kommt es, dass in fast allen Ihrer Romane die Vergangenheit eine so zentrale Rolle spielt?

Das liegt vielleicht daran, dass ich selber lange geradezu besessen war von meiner Vergangenheit. Meine Kindheit und Jugend waren geprägt vom Geheimnis, dass meine Familie um die Identität meines biologischen Vaters machte. Ich verbrachte unnatürlich viel Zeit damit, mir auszumalen, was man mir alles verschwieg. Auch Danny versucht die Lücken durch seine Vorstellungskraft zu füllen. Letztlich wird er dadurch zum Schriftsteller. Das mag auch auf mich zutreffen.

Danny gleicht Ihnen in vielerlei Hinsicht.

Ich habe ihm einen Teil meiner Biografie gegeben. Er besucht dieselben Schulen wie ich, seine Karriere als Schriftsteller nimmt denselben Verlauf wie meine. Vor allem aber arbeitet er genau wie ich. Er beginnt seine Romane immer mit dem letzten Satz, und sie brauchen einen starken Plot. Er revidiert sie verbissen und betrachtet keinen davon als autobiografisch, obwohl alle seine Leser, sogar die, die ihm am nächsten sind, das Gegenteil behaupten.

Eine Behauptung, gegen die Sie sich ebenfalls seit Jahren wehren.

Ich habe mir in „Twisted River“ den Spaß erlaubt, meinen Lesern und Kritikern den Spiegel vorzuhalten – ohne mich selber dabei allzu ernst zu nehmen. Dass in jedem Werk etwas von seinem Autor steckt, versteht sich von selbst. Meistens halten wir Schriftsteller allerdings gerade diese Details für völlig nebensächlich. Überhaupt ist das Leben von Autoren oft nicht halb so beschreibungswürdig, wie die Leser meinen. Das ist einer der Gründe, weshalb ich mich davor hüten werde, meine Memoiren zu verfassen.

Drängt man Sie dazu?

Je älter ich werde, desto öfter. Aber es liegt in meiner Natur als Schriftsteller, das Rohmaterial, das mir die Realität liefert, verbessern zu wollen, indem ich es fiktionalisiere. Erfundene Geschichten sind fast immer besser als wahre. Und was Danny betrifft: Er mag dieselbe Biografie haben wie ich, doch sein Leben ist das genaue Gegenteil von meinem. Er ist einsam und unglücklich, und seine schlimmste Befürchtung, nämlich die Menschen zu verlieren, die er am meisten liebt, bewahrheitet sich.

Diese Angst treibt die Figuren in allen Ihren Romanen um.

Diese Angst treibt mich um. Ich muss immer und immer wieder darüber schreiben. Aber die Angst meiner Figuren ist nicht meine Angst. Sie hat bei ihnen andere Gründe und andere Konsequenzen.

Wie steht es mit Bären und Ringen? Über die Wiederholung dieser Irving-Motive haben sich etliche Kritiker beklagt.

Kritiker beklagen sich immer über irgend etwas. Die Amerikaner und die Briten regen sich seit Jahren über die Sex-Szenen in meinen Büchern auf. Nachdem mein letzter Roman „Bis ich dich finde“ erschienen war, fragte mich ein Journalist, ob mir bewusst sei, wie oft ich das Wort „Penis“ benutze. Ich war mir dessen bewusst. Von Jean Cocteau stammt der Rat, man solle sich als Schriftsteller merken, was Lesern und Kritikern in einem Werk gerade nicht gefalle, weil es vielleicht das einzig Originelle darin sei. Originell oder nicht, ich habe mir gedacht: Und hier ist noch ein Penis für euch alle, die ihr noch immer zusammenzuckt angesichts eines solchen Wortes.

„Letzte Nacht in Twisted River“ handelt nicht nur vom Geschichtenerfinden, sondern auch vom Sich-selber-neu-Erfinden, dem großen amerikanischen Versprechen. Wie viel ist an diesem Versprechen heute noch dran?

Das Versprechen war und ist ernst gemeint. Man kann hierherkommen und ein neues Leben beginnen. Aber es hat in Amerika immer schon Isolationisten gegeben. Die haben in jüngster Zeit Zulauf bekommen. Die Gründe dafür sind offensichtlich – schlechte Wirtschaftslage, hohe Arbeitslosigkeit, Bevölkerungswachstum und so weiter. Es sind verängstigte Leute, die jemandem für ihr Elend die Schuld zuschieben wollen. Die meisten von ihnen haben keine besonders gute Ausbildung genossen. Darin liegt die eigentliche Gefahr: im grassierenden Mangel an Bildung in diesem Land.

Die Amerikaner sind zu dumm?

Es hat tatsächlich einmal jemand gesagt: Das Problem der Demokratie ist, dass ihre Bürger genügend gebildet sein müssen, damit sie funktioniert. Noch immer verfügt eine Mehrheit der Amerikaner nicht einmal über einen Reisepass. Sie interessiert sich nicht für den Rest der Welt. Das ist ebenso skandalös wie verhängnisvoll. Ich glaube einfach, dass es in diesem Land noch jede Menge Aufklärungsarbeit zu leisten gilt.

Indem Sie politische Romane schreiben?

Ich habe bisher nur zwei politische Romane geschrieben: „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ und „Owen Meany“. Alles, was Owen Meany und der Erzähler über die Verbrechen des Vietnamkriegs sagen, entspricht meiner Meinung. Auch alles, was Doktor Wilbur Larch in „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ über das fundamentale Recht jeder Frau auf Abtreibung sagt. Doch bin ich in erster Linie Schriftsteller. Ich setze mich nicht mit der Absicht hin, einen politischen Roman zu schreiben, nur weil ich finde, die gleichgeschlechtliche Ehe gehört endlich in allen Staaten der USA anerkannt.

Das heißt, eine Geschichte führt Sie zu einem Thema, nicht umgekehrt?

Genau. Für meine politischen Anliegen kann ich mich mit anderen Mitteln stark- machen. Zum Beispiel indem ich, wie ich es morgen hier in New York tun werde, einen Abend für einen Mann veranstalte, von dem ich hoffe, dass er der neue Gouverneur von Vermont wird. Warum ich das tue? Weil er sich für die gleichgeschlechtliche Ehe einsetzt.

Das Gespräch führte Sacha Verna.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false