© Ben Stansall/AFP

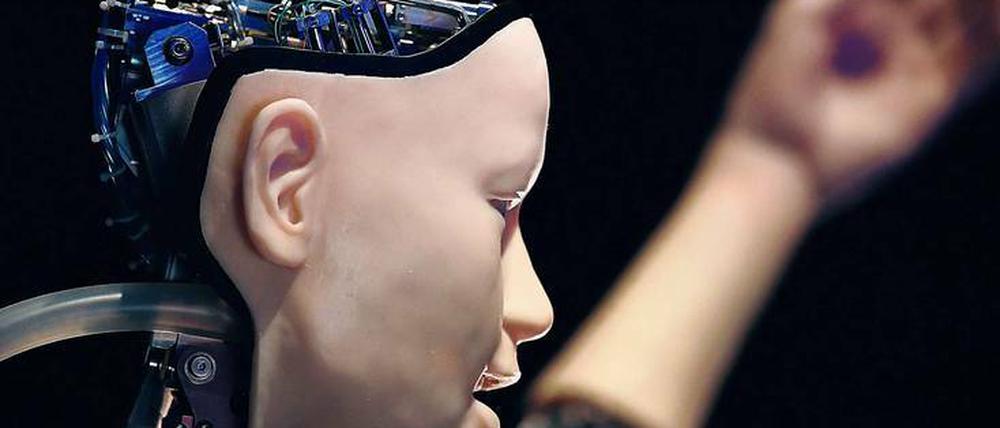

Künstliche Intelligenz: Ein Android namens Adam

Seele, Sex und andere Beschwernisse: Ian McEwans Roman „Maschinen wie ich“ erzählt von künstlicher Intelligenz – und setzt literarische Maßstäbe.

Literatur und Philosophie sind nur bedingt verträgliche Nachbarn. Romane, Dramen und Gedichte beschäftigen sich eher mit der Unvernunft von Menschen, mit wankelmütigen Gefühlen, Machtgelüsten und fleischlichen Begierden. Theoretische Abhandlungen und Traktate dagegen beschäftigen sich eher mit der Vernunft, einem mehr oder weniger festen Gefüge von Gründen, das in der Lage ist, der Haltlosigkeit des Menschen Einhalt zu gebieten. Erzählerische Fiktionen sind ein Tummelplatz von Ambivalenzen, während die abstrakte Wirklichkeit des argumentierenden Denkens nach Eindeutigkeit verlangt.

Das ist natürlich alles viel komplizierter, aber es bezeichnet die Bredouille, in der Adam, der blendend aussehende, mit einem südeuropäischen Einschlag ausgestattete Roboterheld von Ian McEwans Roman „Maschinen wie ich“, eines Morgens im Süden Londons seine von einem Unruherädchen bewegten Augen aufschlägt. Wer ist dieser Android, der mitten in seinem Erwachsenenleben ohne jede Erinnerung an Kindheit und Jugend in die Menschenwelt geworfen wird? Ein fühlendes oder ein Gefühle nur vortäuschendes Wesen? Ein Übermensch, dessen mathematisch-logisches Genie ihn auch zu literarischen Hervorbringungen befähigt oder letztlich doch nur ein kreativer Krüppel? Und was heißt es, wenn er sagt, er sei verliebt?

Seine Besitzer Charlie und Miranda, die ihn als eine Art Kindesersatz betrachten, über dessen justierbare Persönlichkeitsmerkmale sie bestimmen, wissen es selbst nicht genau. Aber sie werden erfahren, wie schnell ihnen Adam intellektuell über den Kopf wächst und wie unauffällig er sich in seine Umgebung einfügt. Der digitale Genpool, mit dem sie ihn nach ihren Vorstellungen gestalten, zählt wenig im Vergleich zu den Lernerfolgen, mit denen er sich transformiert. Bald leben sie mit einem Gedächtniskünstler unter einem Dach, der sich mal eben alle 37 Stücke von Shakespeare auf den Festspeicher schafft, einem kundig die Unterschiede zwischen den Dichtern John Donne und George Herbert auseinanderlegt und selbst Tausende von Haikus verfasst.

Anthropologisch geschulter Computer-Nerd

Charlie, der Ich-Erzähler, ist mit seinen 32 Jahren ein kluger, durch ein Studium der Anthropologie an Fragen der menschlichen Natur interessierter Computer-Nerd, aber alles andere als literaturbegeistert. Mit Online-Trading hält er sich gerade mal über Wasser, bis Adam die Sache in die Hand nimmt. Für Charlie und die zehn Jahre jüngere Studentin Miranda ist dieser eine von zwölf Adams, für den er seine letzten Ersparnisse drangegeben hat, obwohl er lieber eine der 13 auf den Markt gekommenen Eves erworben hätte, schlicht ein faszinierendes Studienobjekt, das sich beim besten Willen nicht durchschauen lässt.

Auch Adam begreift sich nicht recht – außer, dass er Defizite an sich wahrnimmt. Er hat moralphilosophisch unumstößliche Überzeugungen, was Gerechtigkeit betrifft, aber er ist unfähig, die Idee selbstvergessenen Spielens zu erfassen, wie sie Kinder haben. Er ist ein hochentwickeltes Beispiel für die Frage: Was baut ein Software-Entwickler eigentlich nach, der die Intelligenz eines Menschen nachbaut? Schafft er auch die Voraussetzungen für die unvermeidlichen Idiosynkrasien, die sich im Laufe eines Lebens einstellen? Welche Arten von Schmerz lassen sich ab einer bestimmten Bewusstseinsstufe nicht mehr vermeiden? Und welche mimischen Fähigkeiten braucht ein Roboter?

Adam zum Beispiel besitzt einen vertrauenswürdig feuchten Atem und vierzig vorprogrammierte Gesichtsausdrücke, 15 mehr als ein Durchschnittsmensch. Einmal täglich verschwindet er, obwohl er nur wasserbetankt ist, zum Urinieren ins Badezimmer. Darüber hinaus ist er zum Geschlechtsverkehr und zum Masturbieren fähig – was in dieser seltsamen ménage à trois zu massiven erotischen Verwerfungen führt.

Roboterethik und Tierethik

Wenn dies alles bis auf Weiteres auch nur ironische Gedankenspiele sind, haben sie doch einiges mit den Voraussetzungen zu tun, die einen Roboter nicht nur zum willenlosen Gerät, sondern zum respektierten Mitbewohner qualifizieren – mindestens auf einer Stufe mit einem Haustier. Da überschneiden sich eine Roboterethik, die darüber nachdenkt, welche moralische Expertise es autonom handelnden Maschinen zu implementieren gilt, mit einer Tierethik, die zu klären versucht, welche Rechte wir nichtmenschlichen Wesen schulden.

Ian McEwans Roman ist auch deswegen so raffiniert, weil er seine eigene Zwitterhaftigkeit zwischen reflektierenden und erzählenden Passagen inszeniert und damit ins Herz der KI-Problematik führt. Wie Adam ist er ein künstliches Lebewesen, das sich fast beliebig programmieren lässt. Er ist eine Konstruktion mit tausend Stellschrauben, die ein Autor zu kontrollieren versucht, der sich schreibend an etwas ausliefert, das sich mehr und mehr von ihm emanzipiert: eine elterliche Sorge der anderen Art.

Das Original trägt mit „Machines Like Me And People Like You“ das Vexierbildhafte des Ganzen, das sich auch auf die Automatismen des Menschen erstreckt, schon im Titel. Angelegt ist es als eine Anfang der 1980er Jahre angesiedelte retrofuturistische Counterhistory. Die Briten haben den Falklandkrieg verloren, die Beatles haben sich wiedervereinigt, und der Informatiker Alan Turing, den der englische Staat wegen seiner Homosexualität zu einer chemischen Kastration verurteilte, deren depressive Folgen ihn 1954 in den Selbstmord trieben, lebt munter fort und treibt die KI-Forschung an vorderster Front voran. Das historische Personal ist zur Hälfte kenntlich, zur Hälfte fantasiereich deformiert – etwa wenn auf Premierministerin Maggie Thatcher ein Tony Benn folgt, der schließlich einem tödlichen Attentat zum Opfer fällt.

Saftiger Plot, reich orchestriert

McEwan wäre nicht McEwan, wenn er diese Konstellation nicht mit einem saftigen Plot aufgeladen und reich orchestriert hätte. „Maschinen wie wir“ entfaltet sein Thema auf vielen Ebenen: als heimliche Brexit-Satire, als Liebesroman, als Studie über ein unterprivilegiertes Kind, als Thriller und als Drama um Schuld und Sühne. Fast jeden Aspekt bindet er geschickt an die Rätsel künstlicher Intelligenz zurück. Der Dreh- und Angelpunkt ist dabei ein Geheimnis, das Miranda hütet. Sie hat vor Gericht gegen einen gewissen Peter Gorringe ausgesagt, der sie unter Alkoholeinfluss vergewaltigt haben soll. Kein Leugnen half: Er musste hinter Gitter.

Adam, der das Konzept des Lügens versteht, es aber selbst weder gutheißen noch praktizieren kann, wirft ihr vor, falsch ausgesagt zu haben. Und so wird nach und nach ein abenteuerliches Stück Aufklärung in Gang gesetzt, das unter einer finsteren Drohung steht: Gorringe ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Miranda fürchtet, dass er auf Rache sinnt.

© Imago/LeonardoxCendamo Leemage

Es gibt nicht viele Autoren, die ein solches Maß an Komplexität in den Griff bekommen. Entweder lässt die erzählerische Spannung zu wünschen übrig – oder die intellektuelle Satisfaktionsfähigkeit. Isaac Asimov konnte so etwas, und heute kann es Richard Powers. Ian McEwan gelingt es darüber hinaus, am Roman als der Gattung festzuhalten, in der sich die Konkurrenz von Menschen und Cyborgs am besten darstellen lässt. Er tut dies in exzellenter Kenntnis aller einschlägigen philosophischen Diskussionen – und dem Bewusstsein, dass ein großer Teil von ihnen selbst nicht ohne Gedankenexperimente auskommt.

„Maschinen wie ich“ lässt sich geradezu als Schnelldurchgang durch die gängigen Theoriehits lesen: Philippa Foots „Trolley“-Problem, das im Zusammenhang mit den Problemen autonomen Fahrens zeigen kann, welche Schadensabwägungen bei Unfällen zu treffen sind. Oder Hilary Putnams Szenario vom Gehirn im Tank, das nicht wissen kann, ob ihm die Außenwelt nur vorgespiegelt wird. Sogar das in der Informatik ungelöste P-NP-Problem, das grob gesagt darin besteht, dass Computer im Nachhinein Lösungswege komplexer mathematischer Fragen in Sekunden verifizieren können, von vorn gesehen aber davorstehen wie der sprichwörtliche Ochse vor dem Berg. Mit leichter Hand skizziert McEwan insbesondere verzwickte Leib-Seele-Probleme. Dafür dankt er unter anderem dem jungen britischen KI-Entwickler Demis Hassabis und dem Philosophen Galen Strawson, der zu den Vertretern des Panpsychismus gehört, einer Lehre, die Vorstufen des menschlichen Geistes kennt.

Was ist maschinelle Erfahrung?

Man könnte dem Roman – neben einigen kleineren Wiederholungen und Redundanzen – höchstens vorhalten, allzu sehr auf die Menschenähnlichkeit von Maschinen zu setzen, wo doch die Zukunft vielmehr darin liegen könnte, ihre Andersartigkeit anzuerkennen und sie dadurch weniger anfällig für anthropomorphe Projektionen zu machen. Doch selbst daran hat McEwan gedacht. „Menschliche Erfahrung in Worten wiederzugeben, und diesen Worten eine ästhetische Struktur zu geben, ist für eine Maschine unmöglich“, sagt Charlie einmal. Miranda entgegnet: „Wer hat denn was von menschlicher Erfahrung gesagt?“

In einer spektakulären Passage erörtert McEwan, ob ein Zusammenwachsen von menschlicher und nichtmenschlicher Intelligenz nicht die Idee von Literatur zerstören würde: „Unsere Erzählungen kreisen nicht länger um endlose Missverständnisse. Unsere Literaturen verlieren ihren ungesunden Nährboden. Wir werden zurückblicken und staunen, wie gut die Menschen von ehedem ihre eigenen Mängel zu beschreiben wussten, wie sie brillante, gar optimistische Fabeln aus ihren Konflikten zu stricken vermochten.“

Die Menschenähnlichkeit wird den Adams und Eves nach einer Phase hochfliegender Welteroberung sogar zum Verhängnis. Sie versinken, als wüssten sie, was Schmerz und Leid sind, in unendlicher Melancholie und schrecken vor Selbstmord nicht zurück. Die Diagnose des fiktiven Alan Turing: „Sie konnten uns nicht verstehen, weil wir uns selbst nicht verstanden. Ihre Lernprogramme waren mit uns überfordert.“ Das konnte so nur ein Mensch schreiben. Es hätte seinen Reiz, darauf zu wetten, dass dies auch noch in fünfzig Jahren gilt.

Ian McEwan: Maschinen wie ich. Roman. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Diogenes, Zürich 2019. 416 S., 25 €.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false