Die Frau, die vom Himmel fiel: Anne Zielke erzählt wahre Geschichten

Literatur

Jens Sparschuh buchstabiert das gute Benehmen

Hans-Ulrich Treichel erzählt in "Anatolin" ein neues Kapitel seiner verlorenen Familie. Es ist mindestens ebenso sehr auch ein Essay über autobiografisches Schreiben, der zu einem überraschenden poetologischen Schluss kommt.

Industrie und System: Das Institut für Zeitgeschichte erklärt die tragende Rolle Friedrich Flicks im Nationalsozialismus.

Der Schriftsteller Ettore Ghibellino will neue Belege für seine umstrittene Goethe-These vorlegen. Entgegen vieler Wissenschaftler vertritt er die Meinung, dass Goethes Liebe Anna Amalia galt. Goethe-Experten werfen ihm unseriöse Arbeit vor.

Berlin gilt als Zentrum der Street-Art. Sind Bilder auf Fassaden Kunst oder Schmiererei? Ein Fragebogen.

Henk van Woerden erzählt ein türkisches Drama. Es geht um Musik, genauer gesagt um das Lautenspiel der Hauptfigur Joakim und die "Gefühlslage des Augenblicks".

Kolja Mensing inspiziert das französische Rechtssystem - mit Hilfe des Kriminalromans "Der Lumpenadvokat" von Hannelore Cayre.

Gehört die Nase wirklich Cyrano de Bergerac? Der Amerikaner Raymond Federman entdeckt den Kosmos des eigenen Körpers.

Als Epochendarstellung wird man das Buch nicht lesen – wohl aber als Nachschlagewerk nutzen, wenn die Feinheiten der parlamentarischen Entscheidungsfindung über und um den Reichstag in Frage stehen. Der Bundestag als Bauherr: eine Studie.

Er war ein märkischer Antiheld des Sozialismus. Die Stasi hatte ihn im Visier. Eine Entdeckung: Die Tagebücher des Berliner Übersetzers Henryk Bereska

Die Bestsellerautorin E. Annie Proulx über ein weites Land - und den Fluch der Inspiration.

Schillerndes, unbeschreibliches Teheran: Tirdad Zolghadrs Roman "Softcore" beschreibt den Grauschleier einer Stadt zwischen Aufbruch und Steinzeit, zwischen Pop und Gottesstaat.

Die Lübecker Staatsanwaltschaft war damit beauftragt, den Tod des Ministerpräsidenten Uwe Barschel zu klären. Nun wird ihrem Leiter verboten, seine Mord-These in einem Buch zu veröffentlichen.

Worauf man sich mit den 434 Zeilen von T. S. Eliots Langgedicht "The Waste Land" einlässt, das ist auch gut 80 Jahre nach der ersten Veröffentlichung 1922 eine Schwindel erregende Angelegenheit. Jetzt wurde das Poem neu übersetzt.

Gerrit Bartels spaziert durch Berlin und fährt Taxi in Hamburg

Paul Torday erzählt in seinem Trinkerroman "Bordeaux“ von einer Obsession, die tödlich endet.

Fintenreicher Frauenversteher: Mircea Cartarescu erklärt in seinen Geschichten, warum Männer Frauen lieben.

Psycho: Jonny Glynns Debütroman „Sieben Tage“ erzählt die Geschichte eines Mannes, der sich selbst umbringen will und in der letzten Woche seines Lebens eine Reihe grausamer Morde begeht.

Oleg Jurjew schaut über den Main und erblickt einen Frankfurter Engel.

Man glaubt es nicht, aber über 1968 gibt es etwas Neues zu schreiben. Längst hat der Marsch durch die Institutionen die 68er-Prominenz – Gerhard Schröder, Joschka Fischer – in bürgerlich-behaglichen Verhältnissen ankommen lassen.

1968 und kein Ende: Drei Neuerscheinungen erinnern (selbst)kritisch an Ungehorsam, Drogen und Widersprüche

Gila Lustiger über die Kunst, Fragen zu stellen

Michael Gerard Bauer erzählt vom großen Problem, Selbstvertrauen zu gewinnen

Die Idee ist so gut, dass man sich fragt, warum niemand früher darauf gekommen ist. Ein Haus prall gefüllt mit Wissen.

Man sieht sie nicht so gerne, leben sie doch meistens von unseren Abfällen, und in vielen Bilderwitzen springen die Frauen kreischend auf den Stuhl. Mäuse sind merkwürdige Tiere, man mag sie nicht, aber irgendwie sehen sie auch wieder putzig aus.

Joke van Leeuwens Ratespaß für Kinder

Faszinierende Biografie über Mahatma Gandhi

Zur Buchmesse im brasilianischen Sao Paulo werden auch die deutschen Schriftsteller Ilija Trojanow, Antje Rávic Strubel, Ulrich Peltzer und Julia Franck erwartet. Sie vereint ein einzigartiges Projekt.

Das Poesiefestival der Literaturwerkstatt Berlin dauert vom 5.-13.

Wie Portugal und Brasilien klingen: Das Berliner Poesiefestival widmet sich dem Phänomen der Lusophonie.

Lesefreudiges Deutschland: Im vergangenen Jahr erzielte die Buchbranche ein Rekordergebnis. Vor allem der Verkauf von Kinder- und Jugendbüchern stieg kräftig - auch dank eines ganz besonderen Helden.

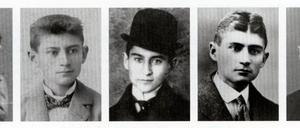

Die Axt im Eis unserer Seele: Warum Franz Kafkas unergründliche Erzählungen bis heute die Welt bewegen.

Digitale Raubkopien machen nicht nur der Musik- und der Filmindustrie zu schaffen, auch die Buchverlage sind betroffen. Im Internet herrscht ein reger Austausch von urheberrechtlich geschützten Büchern und Hörspielen.

Der Künstler als Problembär: Mit der Novelle "Bruno" ist Gerhard Falkner ein Kabinettstück gelungen.

Rainer Moritz gerät in Turbulenzen - und hat wieder Hoffnung. Es gibt noch den lesenden Mann.

Der Berliner Tilman Rammstedt gewinnt den Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt. Die Entscheidung für ihn als Preisträger war symptomatisch für einen Wettbewerb, bei dem kein Text herausragend war und keiner nach ganz unten abfiel.

Der in Berlin lebende Autor Tilman Rammstedt hat den 32. Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt gewonnen. Auch das Publikum kürte ihn in einer Internetabstimmung zum Gewinner.

Zum Tod von Lenka Reinerová, der letzten deutschen Schriftstellerin in Prag.

Die Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen erzählt eine „Kulturgeschichte der Nacht“. Mit historischen Realien hält sich Bronfen nicht auf.

Eine der wichtigsten Literaturauszeichnungen im deuschsprachigen Raum hat am Freitag begonnen. Für den Ingeborg-Bachmann-Preis lesen bis Samstag 14 Autoren ihre unveröffentlichten Werke in Klagenfurt vor. Eine Jury entscheidet dann über den Sieger.

Sie begann spät mit dem Schreiben – doch gleich mit ihrem ersten, 1981 veröffentlichten Kindheitsroman "Althénopis" hatte Fabrizia Ramondino ihren eigenen, unverwechselbaren Ton gefunden: spröde, langsam tastend, assoziativ, in sich kreisend, in Bildern, Gerüchen und Träumen abtauchend, an Marcel Proust erinnernd.

In der letzten EM-Woche scheint der Lese-Betrieb weitgehend eingestellt. Steffen Richter freut sich jedoch über Orientierung in den großen Fragen.

Bei Robert Walser hatte er gelernt, wie man das Kleine und Unscheinbare verzaubert, bei Marcel Proust und Claude Simon sah er, wie man es ins Epische transportiert. Provinz und Welt: zum Tod von Gerhard Meier.

Die Kirche ist in der Lage, Fehler zu korrigieren. Gewalt und Toleranz: Arnold Angenendt verteidigt das Christentum.

Kann die Welt so weitermachen wie bisher? Harald Welzers brillanter Essay über die Umweltkriege von morgen lässt daran Zweifel aufkommen.

Der Schriftsteller Oz hat bereits zugesagt, die Auszeichnung anzunehmen. Der renomierte Preis der Stadt Düsseldorf wird am Geburtstag von Heinrich Heine verliehen.

Der seit sechs Jahren schwelende Streit zwischen Übersetzern und Buchverlagen konnte endlich beigelegt werden: In Zukunft werden Übersetzer an den Umsätzen schon ab 5.000 verkauften Exemplaren beteiligt, außerdem an allen Lizenzerlösen. Das teilte der Börsenverein des deutschen Buchhandels bei seiner Hauptversammlung am Freitag in Berlin mit.