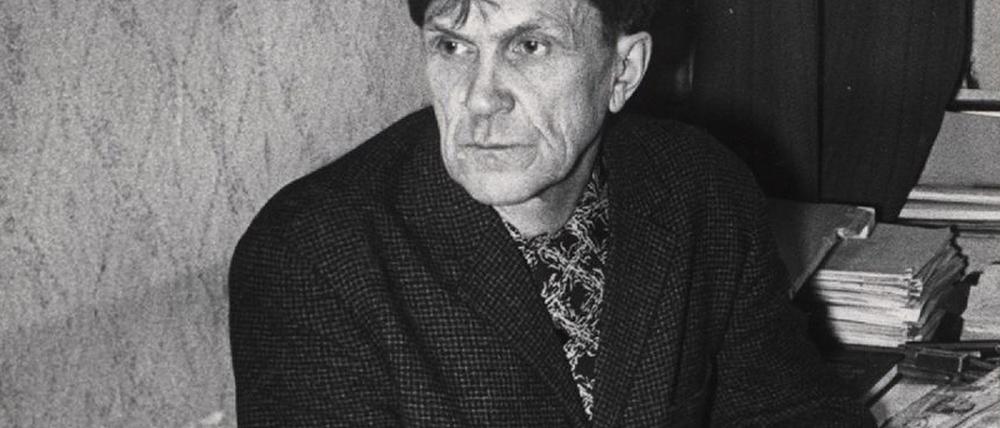

© Matthes & Seitz

Literatur: Die versteinerte Stimme

Karg und gewaltig: Warlam Schalamows Berichte aus dem Gulag.

Stand:

Ein Jahrzehnt, nachdem ihn die Eis- und Schneehölle an der Kolyma wieder ausgespuckt hatte, fasste er 1961 seine Erfahrungen als Häftling des sowjetischen Gulags noch einmal zusammen. In dem 46-Punkte-Resümee „Was ich im Lager gesehen und erkannt habe“ notiert Warlam Schalamow gleich zu Anfang: „Die außerordentliche Fragilität der menschlichen Kultur und Zivilisation. Der Mensch wurde innerhalb von drei Wochen zur Bestie – unter Schwerarbeit, Kälte, Hunger und Schlägen.“ Punkt 16 stellt fest: „Ich habe erkannt, dass man aus der Erbitterung leben kann.“ Punkt 17 ergänzt: „Ich habe erkannt, dass man aus der Gleichgültigkeit leben kann.“ Punkt 44 betont, „dass die Maßstäbe verschoben sind und dies das Hervorstechendste am Lager ist“. Punkt 46 aber dekretiert: „Dass der Schriftsteller ein Ausländer sein muss, in den Fragen, über die er schreibt – wenn er das Material gut kennt, wird er so schreiben, dass ihn niemand versteht.“

Wie soll man das einem Autor abnehmen, dessen Erzählungen ein Muster an Klarheit sind und sich von ihrem ungeheuerlichen Gegenstand, der Zersetzung der menschlichen Seele, abgesehen auf Anhieb zugänglich sind? Es klingt wie eine frühe Anwandlung des Irrsinns, der Schalamow 1982, mit 74 Jahren, einholte und ihm, taub und siech, wie er längst war, den allerletzten Schlag versetzte. Doch man unterschätzt die paradoxe Vernunft dieses Programms, selbst wenn man darin nur die Zerrissenheit eines Mannes sehen wollte, der fast 18 Jahre in Lagern verbrachte – 14 davon an der Kolyma im äußersten Nordosten Russlands – und sich als Schriftsteller gezwungen sah, das Unmitteilbare mit anderen zu teilen.

Er wollte weder Erinnerungen schreiben noch Erzählungen, „sondern etwas, das nicht Literatur wäre. Keine Prosa des Dokuments, sondern eine Prosa, die durchlitten ist wie ein Dokument.“ So begegnete er der Versuchung, die Gewalt der Zwangsarbeit möglichst drastisch auszumalen, indem er seinen Texten alle Farben nahm. Ihre Protagonisten: Namenshüllen ohne Geschichte. Deren Verhalten: durch Rituale und die nackte Not des Überlebens konditioniert und aufs rein Vegetative herabgesunken. Selbst dieses Physiologische ist aber nur ein Übergangsbereich. Denn wo bei ihm noch ein Mensch mit Haut und Haaren ist, da soll Stein werden.

Warlam Schalamow ist die große Gegenfigur zu den literarischen Zeugen der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Er gehört in eine Reihe mit Primo Levi, Jorge Semprún, Imre Kertész oder Robert Antelme – als jemand, dessen Glück zu überleben mit dem Fluch konkurrierte, seinen Erfahrungen nachträglich eine angemessene Form zu geben. Anders als Alexander Solschenizyn, dessen Darstellung des stalinistischen Terrors die westliche Wahrnehmung bis heute sowohl romanhaft („Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“) wie historiographisch („Archipel Gulag“) prägt, hat Schalamow mit seinem metaphysisch-anthropologischen Zugang nicht die ihm gebührende Aufmerksamkeit gefunden. Es ist deshalb ein Ereignis, dass der Verlag Matthes & Seitz zu Schalamows 100. Geburtstag am 1. Juli den ersten Band einer auf sechs Bände angelegten Werkausgabe veröffentlicht hat. Siebzig Jahre nach dem „Großen Terror“, ein Vierteljahrhundert nach der ersten größeren deutschen Übersetzungsauswahl und ein gutes Dutzend Jahre nach der Öffnung der sowjetischen Archive wird damit die überragende Bedeutung eines Schriftstellers sichtbar, der jenseits aller Erinnerungspolitik ein Schreibmodell gefunden hat – auch um zu überprüfen, was es für zeitgenössische Lager wie Guantánamo taugen würde.

Das Erscheinen von „Durch den Schnee“ geht einher mit einer opulenten Ausgabe der Zeitschrift „Osteuropa“. Neben einem hervorragenden Schalamow-Schwerpunkt bietet sie ein Dossier zum Stand der Gulag-Aufarbeitung. Das Heft berichtet auch über die beiden Leidensgenossen Schalamow und Solschenizyn, deren weltanschaulicher Dissens nur ein Teil ihres Zerwürfnisses wurde: Wo der eine die Erfahrung eines alles auflösenden Nihilismus machte, pochte der andere auf eine vergessene sittliche Ordnung und rehabilitierte die epische Großform.

Im Lauf der dreitägigen Konferenz in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, die jetzt zu Schalamows Gedenken stattfand, kamen überdies komparatistische Aspekte zur Sprache: die Vergleichbarkeit von Lagern im Blick auf ihren repressiven oder ökonomischen Zweck; der Status der Zeugenschaft im Allgemeinen. Mit Harry Wu, einem ehemaligen Insassen des chinesischen Laogai, war schließlich der Vertreter einer dritten Kultur eingeladen, und mit Irina Scherbakova eine Moskauer Historikerin, die im Widerspruch zu Wladimir Putins reaktionärer Geschichts- und Bildungspolitik eindringlich auf die Aktualität der Lagerthematik hinwies.

Die Haltung der Deutschen, so erklärte sie, habe sich lange mit dem „Wir haben nichts gewusst“ verbunden. Die Russen hingegen wüssten zumal nach der Perestroika sehr wohl, dass allein in den dreißiger bis fünfziger Jahren rund 20 Millionen Menschen durch die sowjetischen Lager gewandert seien. Ihre Haltung bestehe zusehends in einem „Es war aber notwendig!“ Vielleicht, so hoffte sie, werde Schalamow zum literarischen Träger der Gulag-Erinnerungen. Denn wie könne man sich etwa die napoleonische Zeit besser vergegenwärtigen als mit Tolstois Roman „Krieg und Frieden“ oder das Ungeheuerliche von Stalingrad besser begreifen als mit Wassili Grossmans epochalem „Leben und Schicksal“?

Befremdlich nur die Idee der Vertreter des mitveranstaltenden Zentrums für Literaturforschung rund um Sigrid Weigel, es habe sich eine eigenständige Gattung von Zeugenliteratur ausgebildet. Imre Kertész würde sich bedanken, derart euphemistisch auf einen „Lagerliteraten“ reduziert zu werden. Und wo man ein allgemeines Trauma-Genre begründen wollte, da müsste man bei den privatesten Grenzerfahrungen beginnen – etwa dem Tod des eigenen Kindes, wie ihn der Holländer P. F. Thomése exemplarisch in „Schattenkind“ verarbeitet hat. „Ich schreibe“, notiert Schalamow in seinem Tagebuch, „über die Lager nicht mehr als Saint-Exupéry über den Himmel und Melville über das Meer. Das Lagerthema ist so riesig, dass es Hunderte Schriftsteller vom Kaliber eines Leo Tolstoi inspirieren könnte.“ Bei ihm ist es an einen Giganten geraten.

Warlam Schalamow: Durch den Schnee. Erzählungen aus Kolyma I. Aus dem Russischen v. Gabriele Leupold. Hg. von Franziska Thun-Hohenstein. Matthes & Seitz, Berlin 2007. 344 Seiten, 19,80 €.

Manfred Sapper u.a. (Hg.): Das Lager schreiben. Warlam Schalamow und die Aufarbeitung des Gulag. Heft 6/2007 der Zeitschrift „Osteuropa“. Berliner Wissenschaftsverlag 2007. 440 Seiten, 24 €.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: