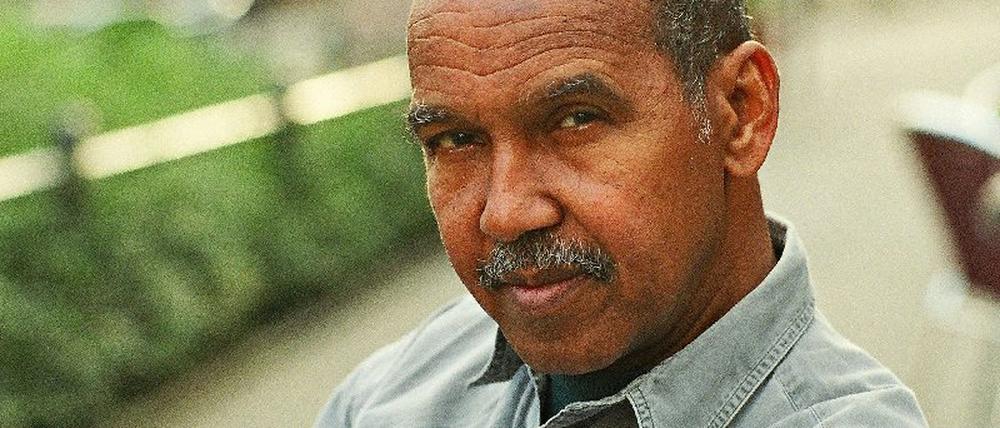

© Ullstein/Brigitte Friedrich

Interview mit Nuruddin Farah: Mogadischu, mon amour

Somalias Stimme in der Welt: der große Romancier Nuruddin Farah über sein geschundenes Land.

Stand:

Mr. Farah, Sie sind 1974, fünf Jahre nachdem der Diktator Siyad Barre in Somalia durch einen Militärputsch an die Macht kam, ins Exil gegangen. Was bedeutet Ihnen seitdem Ihr Land: Ist es ein literarisches Phantasma oder schlicht der Ort, an den Sie gern zurückkehren würden?

Vielleicht klingt es haarspalterisch, aber ich würde gar nicht behaupten, im Exil zu leben. Und zwar deshalb, weil ich zu meiner Zeit in Somalia überzeugt war, dass eher all die afrikanischen Diktatoren im Exil leben, die sich aus Sicherheitsgründen gegen ihr eigenes Volk abgeschottet hatten. Heute bin ich in Kapstadt zu Hause und besuche mein Land regelmäßig. Ich kann nicht einmal behaupten, mich aus politischen Gründen fernzuhalten. Ob ich angegriffen oder getötet würde – den Gefahren, denen ich in Somalia begegne, ist jeder ausgesetzt.

Welche Vorstellung von Somalia hatten Sie als Romancier denn in den 22 Jahren, die vergingen, bis Sie 1996 erstmals wieder heimischen Boden betraten?

Zunächst einmal. Ich hätte vermutlich gar keine Bücher mehr geschrieben, wenn ich geblieben wäre. Ich wäre ermordet oder zum Tod verurteilt worden. Aber was Ihre Frage angeht: Der Romancier verlässt sich immer auf Ideen. Es ist egal, wie viel der Zucker gestern in Mogadischu gekostet hat. Es kommt nur darauf an, zu wissen, wo man ihn herbekommt – und ob man welchen kriegt. Distanz hilft sogar. Denn man sieht nie den Boden, auf dem man selber gerade steht. Schon mein erster Roman „Aus einer gekrümmten Rippe“, der als einer der authentischsten Romane über ein in die Stadt geflüchtetes Nomadenmädchen gilt, ist im Ausland entstanden. Ich habe ihn 1968 noch als Student in Indien geschrieben.

Als Sie von dort in Siyad Barres Somalia zurückgekehrt waren, bahnte sich das Zerwürfnis mit dem Regime schnell an.

Ja, ich hatte ungefähr 1970 mein Theaterstück „A Dagger in Vacuum“ beendet und bemühte mich um eine Erlaubnis, es auf die Bühne zu bringen. Denn in Somalia brauchte man für alles und jedes eine Lizenz, sogar um auf die Toilette zu gehen. Ich wurde vor die Zensurbehörde gezerrt und für unislamisches Verhalten getadelt. Warum? Weil es in diesem Stück eine betrunkene Figur gibt. Dann drohte man mir mit dem Finger und erklärte: Sei vorsichtig! Wenn du so etwas noch mal machst, sperren wir dich ein. Drei Jahre später wurde der Abdruck eines Fortsetzungsromans in der Zeitung gestoppt.

Es ist der einzige Roman, den Sie jemals in Somali geschrieben haben, einer Sprache, die erst seit 1972 als Schriftsprache existiert. Sie sprechen außerdem Arabisch, das Amharisch Ihres Nachbarlandes Äthiopien, das Italienisch der einstigen Kolonialherren, schreiben Ihre Bücher aber auf Englisch. Gibt es Dinge, die Sie lieber auf Somali ausdrücken würden?

Es gibt Gelegenheiten für alles. Man spaziert mit seinen Stiefeln nicht im Schlafzimmer herum, manchmal braucht man Slipper. Somali war ausgezeichnet, soweit es die mündliche Tradition betrifft. Ich übersetze ins Somalische. Eins meiner nächsten Projekte ist es, die „Antigone“ des Sophokles zu übersetzen – und sie von Somalis in Minnesota aufführen zu lassen. Und dann will ich Brechts „Mutter Courage“ übersetzen.

Gibt es nach 16 Jahren Bürgerkrieg, die auf Siyad Barres Sturz folgten und in denen eine Million Menschen flüchtete, überhaupt noch Bücher in Somalia?

Die lesenden Somalis finden sie in den USA, in Kanada, in Europa. In Somalia sind Bücher schwerer zugänglich als Schusswaffen. Somalia hat zwar eine der größten städtischen Bevölkerungen auf dem Kontinent, aber sie entstand infolge einer großen Landflucht. Zwei Drittel der bewaffneten Miliz sind erst vor sechs, sieben Jahren vom Land gekommen. Kulturell sind sie keine Städter, geschweige denn Kosmopoliten in der Tradition des schon um 900 gegründeten Mogadischu.

In Ihrem Reportagenband „Yesterday, Tomorrow“ sammeln Sie grausame Geschichten aus der Zeit des Bürgerkriegs: etwa, dass ein Freischärler für seine Weigerung, eine 70-Jährige zu vergewaltigen, eine Fünfjährige vergewaltigen muss. Können Sie solche Vorfälle in einem historischen Rahmen verankern, oder denken Sie über die Natur des Bösen nach?

Ich denke nicht über die Natur des Bösen nach, ich betrachte solche Vorfälle als Verirrungen. Bürgerkriege sind ein Phänomen, durch das fast jede Nation einmal hindurch muss. Denken Sie an den Dreißigjährigen Krieg in Deutschland, wie Grimmelshausen ihn im „Abenteuerlichen Simplicissimus“ beschreibt. Wir hätten unsere Bürgerkriege längst hinter uns gebracht, wenn im 19. Jahrhundert nicht der Kolonialismus gekommen wäre. Bis in die sechziger Jahre waren wir von unserer eigenen Geschichte abgeschnitten. Wir kämpften entweder im Namen der Kolonialmächte oder gegen sie, aber waren nicht in der Lage, uns untereinander zu einigen. Weshalb uns nun so viel von dem heimsucht, was lange überlagert war.

Was gibt Ihnen jetzt wieder Hoffnung?

Als die Union der Islamischen Gerichtshöfe im vergangenen Jahr Mogadischu für sechs, sieben Monate kontrollierte, bevor sie mit amerikanischer Hilfe von äthiopischen Truppen verdrängt wurde, hatte sie es immerhin geschafft hat, die in 26 Fraktionen zersplitterten Fraktionen der Warlords zu verjagen. Nun, da die Gerichtshöfe selbst verjagt worden sind, ist die Übergangsregierung, die vor kurzem noch in meiner Geburtsstadt Baidoa angesiedelt war, nach Mogadischu umgezogen. Die Nachrichten von dort lassen sich mit denen aus dem Irak vergleichen: eine Bombe hier, eine Bombe dort, die in der Regel die Union zu verantworten hat.

Vertritt die Union nicht einen zweifelhaften politischen Islam?

Einige hatten den politischen Islam benutzt, zu einer Zeit, als die weltlichen Kräfte mit den USA und den Warlords paktierten. Dann ereignete sich eine Tragödie. Eine tragische Figur ist eine Person, die eine sichtbare Größe hat, aber wegen kleiner Fehler daran scheitert, das zu erreichen, was ihre Größe verspricht. Die Union leistete Großes, aber sie scheiterte an Details – etwa der Frage, ob Mädchen enge Jeans tragen dürfen oder ob sie verhüllt auf die Straße gehen müssen.

Flößt Ihnen die Reduktion auf zwei Parteien schon Vertrauen ein? Im Mai haben Sie in der „New York Times“ unter dem Titel „My Life as a Diplomat“ noch über Ihre gescheiterte Friedensmission im Sommer 2006 berichtet.

Was tun Hunde, die sich zum ersten Mal begegnen? Sie schnüffeln am Hinterteil des anderen und entscheiden dann, wer der Stärkere ist. Zuvor hatte ich mit jedem einzelnen Warlord gesprochen. Auch wenn es keine großen Früchte trug, sah ich jedenfalls zum ersten Mal die Gelegenheit, die beiden Parteien zusammenzubringen.

Die beiden sollen sich auch bei der für Mitte Juli geplanten Nationalen Aussöhnungskonferenz an einen Tisch setzen. Noch sind aber die äthiopischen Truppen nicht abgezogen, was die Union der islamischen Gerichtshöfe zur Bedingung ihrer Gesprächsbereitschaft gemacht hat.

Ja, aber wir wehren uns gegen die Anwesenheit der Äthiopier, und ich glaube ihnen, dass sie abziehen wollen. Man muss nur einen Weg finden, bei dem kein Vakuum entsteht. Deshalb braucht man auch die EU, jemanden, der einen Weg findet, wie man die Afrikanische Union unterstützen kann. Denn sie muss den Platz der Äthiopier einnehmen.

Auf welcher Basis sollen Übergangsregierung, Clans und Union Frieden schaffen?

Nun, es gibt so etwas wie somaliness, das Bewusstsein, ein Somali zu sein. Sogar die Somalis, die einander am meisten hassen, würden irgendwann sagen: Lass uns auf unsere somaliness bauen. Fast genauso stark verbindet es uns, dass wir sunnitische Moslems sind. Auf Somali bedeutet Islam: jemand Gutes. Im Übrigen neige ich eher dazu, von Personen als von Clans zu reden.

Was bedeutet es für Sie persönlich, ein Muslim zu sein?

Ich bin kein praktizierender Moslem, ich bin es nur in kultureller Hinsicht. Man kann auf Somali und in vielen arabischen Sprachen keine zwei Sätze sagen, ohne nicht irgendeinen Aspekt des muslimischen Daseins zu berühren. Ich interessiere mich aber auch für das Christentum, schließlich ich bin auf eine christliche Missionsschule gegangen. Zuvor hatte ich schon den Koran kennengelernt, und später habe ich mich sehr für den Hinduismus interessiert.

Haben Sie sich deshalb als 19-Jähriger für ein Stipendium in Indien und gegen eines in Amerika entschieden?

Ich fürchtete, aus Amerika als neuer Mensch wiederzukehren und meine Freunde nicht mehr mit dem gebührenden Respekt zu grüßen. Ich glaubte, ich würde mich abwenden und mich ihnen überlegen fühlen. Denn ich erinnerte mich an all die Somalier, die aus Amerika zurückgekehrt waren. Wann immer sie ein Stück des schmutzigen Afrika berührt hatten, wuschen sie ihre Hände sofort mit Alkohol.

In Schweden sind Sie einem Landsmann begegnet, der klagte, dass er zuerst als Flüchtling, dann als Schwarzafrikaner und erst zuletzt als Somali wahrgenommen werde. Wie wollen Sie als Schriftsteller wahrgenommen werden?

Als somalischer Schriftsteller von A bis Z. Auch weil heute so viele Somalis davor weggelaufen sind, Somalis zu sein – meine eigenen Geschwister eingeschlossen. Sie alle sind mit Ausnahme eines Bruders in England amerikanische Staatsbürger. Ich aber lebe wie ein Somali, ich denke wie ein Somali, ich träume Somali, ich bin besessen von meinem Somalitum.

Das Gespräch führte Gregor Dotzauer.

ZUR PERSON

Nuruddin Farah lehrt zurzeit als S.-Fischer-Gastprofessor an der FU Berlin. Er wurde 1945 als viertes von zehn Kindern im damaligen Italienisch-Somaliland geboren. Der Vater ist Dolmetscher des britischen Gouverneurs. Sein Nomadenleben führt ihn als Universitätslehrer und Autor durch halb Europa und halb Afrika. Seit 1999 lebt er in Kapstadt.

Schon als Kind verdient er Geld mit Briefeschreiben. Als Schriftsteller wird er mit zwei Romantrilogien weltberühmt, die beide bei Suhrkamp auf Deutsch vorliegen – zuletzt die Titel „Maps“, „Duniyas Gaben“ und „Geheimnisse“. Auf Englisch erschien im Frühjahr „Knots“, der Mittelteil einer weiteren Trilogie.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: