© Davids

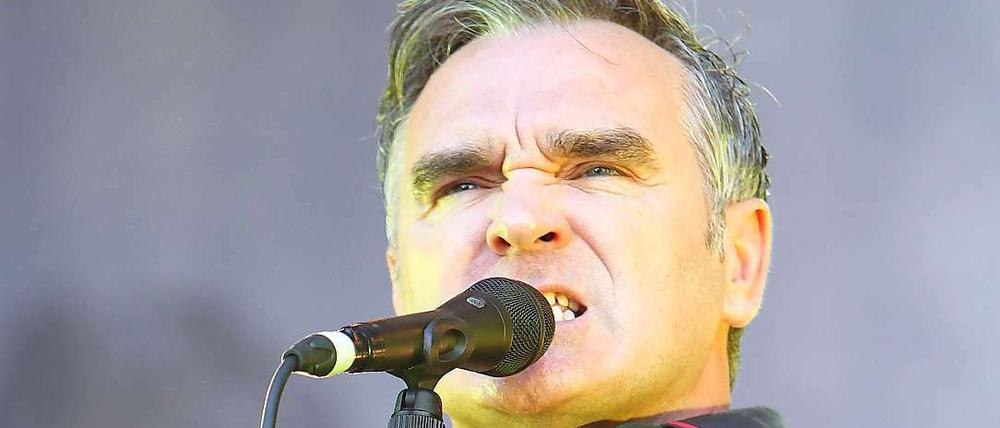

Morrissey in der Zitadelle: Ein Vegetarier beißt sich durch

Angriffslustig, sarkastisch, laut und wie immer 80 Minuten lang: Morrissey und sein einziges Deutschlandkonzert in der Zitadelle Spandau.

Vor Morrisseys einzigem Deutschlandkonzert hat es reichlich rumort in der Fangemeinde. Mit fadenscheinigen Begründungen abgesagte Auftritte, der lebenslange Bannstrahl gegen den Betreiber einer umstrittenen Internet-Fanpage und die feindselige Berichterstattung über diesen Vorgang – das alles ließ befürchten, Morrisseys kapriziöser Umgang mit den Medien und mit seinem Publikum habe eine neue Stufe der Überempfindlichkeit erreicht. Beim Betreten der mit knapp 5000 Zuschauern gefüllten Zitadelle Spandau deutet wenig auf mögliche Zerwürfnisse hin. Zwischen Getränkeständen und Grillbutzen mit ausschließlich vegetarischem Angebot erduldet das gemächlich einströmende Publikum den mäßig originellen Baukasten-Britpop der Vorband The Heartbreaks und genießt die milde Abendsonne.

Punkt acht erscheint Morrissey, stilvoll wie gewohnt: sorgfältig frisierte Tolle, schwarze Hose, schwarzes Hemd – ein attraktiver Mann von 52 Jahren. Seine fünfköpfige Band steckt in roten T-Shirt-Uniformen, deren Anti-McDonald’s-Aufdruck „McCruelty – I’m hatin’ it“ schon andeutet, dass Morrisseys leutselige Begrüßung „I’m throwing my arms around Berlin“ zum Würgegriff werden könnte.

Denn der Sänger scheint nicht gerade in Schmuselaune zu sein. Angriffslustig wiegt er die Hüften, wirbelt lässig mit dem Mikrofonkabel. Roh, fast gewalttätig zetert er sich zum Gerumpel seiner Begleiter durch den Opener „I Want The One I Can’t Have“, einem Song von der zweiten Smiths-LP „Meat Is Murder“.

Über Morrisseys Band ist schon viel gelästert worden. Boz Boorer genießt als langjähriger, treuer Begleiter Artenschutz, aber er spielt im Grunde nur noch die zweite Gitarre und darf ab und zu mal ein paar Schubiduuhs als Backgroundsänger beisteuern. Der Amerikaner Jesse Tobias ist ein solider Leadgitarrist, die Brüder Matt und Solomon Walker machen an Schlagzeug und Bass ordentlich Dampf, Gustavo Manzur produziert verzichtbare Synthesizer-Applikationen.

Die Atmosphäre erinnert eher an ein Altstadtfest

Das ist nicht weltbewegend und weckt wehmütige Erinnerungen an die subtilen Arrangements der Smiths. Doch in der limitierten Ausdrucksfähigkeit, in dem grobschlächtigen Geackere steckt eine besondere Kraft, die den melodischen Kern der Songs bloßlegt und die Schönheit von Morrisseys Gesang umso heller strahlen lässt. Eigentlich. Denn in Bestform scheint er nicht zu sein. Manchmal liegt ein heiserer Schleier über seiner Stimme, was man besonders bei der Coverversion von Lou Reeds „Satellite Of Love“ hört. Als Verbeugung vor den Glamrock-Wurzeln in Morrisseys Werk ist der Song hoch interessant, dennoch scheitert er an der Coolness des Vorbilds.

Die Zusammenstellung der Setlist wird nach Morrissey-Konzerten ähnlich leidenschaftlich diskutiert wie bei Bob Dylan: Warum hat er dieses Lieblingsstück gespielt und jenes nicht? In jedem Fall hält eine Auswahl von 18 Liedern bei einem Gesamtkatalog von rund 300 Songs Überraschungen bereit. Das butterzarte, melancholische Smiths-Stück „I Know It’s Over“ ist selten zu hören und kontrastiert mit knüppelharten Brechern wie „You’re The One For Me, Fatty“ oder dem von Feedback-Salven durchlöcherten „Speedway“. Die drei neuen Songs, darunter als auffälligstes das mit Sixties- Twang befeuerte „Scandinavia“, fügen sich nahtlos ein, reißen aber nicht zu spontanen Begeisterungsstürmen hin.

Ohnehin ist die Publikumsreaktion ernüchternd. Live-Favoriten wie „Every Day Is Like Sunday“ oder „There Is A Light That Never Goes Out“ werden mit wohlwollendem Applaus aufgenommen, sogar ganz vorn, in der eigentlich für beinharte Fans reservierten Zone, hält sich das Mitsing-Engagement in Grenzen. Die eher an ein Altstadtfest erinnernde Atmosphäre mag dem Wohlbefinden zuträglich sein, der Intensität eines Konzerterlebnisses schadet sie. Fehlt nur noch, dass die Leute ihre Picknickdecken ausbreiten.

Höchste Zeit also für einen Stimmungskiller: „Meat Is Murder“ war 1985 eine unversöhnliche Anklage gegen den Fleischverzehr und den damit verbundenen Massenmord an Tieren und hat Morrissey den Vorwurf eingebracht, ein verbissener Eiferer zu sein. Doch der Lauf der Dinge hat ihm recht gegeben: Inzwischen weiß man, dass der weltweit steigende Fleischkonsum nicht nur moralisch fragwürdig ist, sondern auch zum Klimawandel beiträgt.

Geändert hat es wenig, weshalb das Stück notwendiger denn je erscheint. Morrissey spricht eine vor Sarkasmus triefende Einleitung, in der er den üblichen „Ich liebe eure Stadt“-Sermon in ein ätzendes „Auch eure Stadt ist grauenhaft wegen ... McDonald’s“ abwandelt. Dann wirft er sich mit aller stimmlichen und gestischen Verve in das düstere Szenario, das von der Band mit einem schweren Triphop-Groove geerdet wird und in einer Lärmkakofonie mündet, die wie Todesschreie gequälter Kreaturen klingt.

Doch selbst ein übellauniger Morrissey schickt seine Fans nicht deprimiert nach Hause: „Irish Blood, English Heart“ ist endlich der Song, den jeder mitsingen kann. Jubel, artige Verbeugung mit Band, dann noch die unverzichtbare Ein-Song- Zugabe „First Of The Gang To Die“. 80 Minuten waren das wieder nur, man kann das Gemecker der Minutenzähler schon beim Rausgehen hören. Zum Schluss segelt eine LP-Hülle auf die Bühne: eine Platte von Rita Pavone, italienische Schlagersängerin. Ein Gruß an Morrissey, den Rom-Bewohner? Die Fans des Meisters stecken voller Rätsel. Wie er selbst.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false