Vor 50 Jahren sendete die Sonde „Mariner 4“ die ersten 22 Bilder vom Mars. Wissenschaftler der Freien Universität nutzen heute ein Zigfaches an Daten, um unseren Nachbarplaneten zu kartieren.

ESA

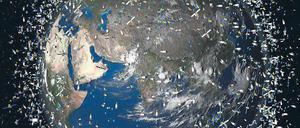

Immer häufiger werden winzige Satelliten gestartet, die kaum mehr wiegen als eine Milchpackung. Sie könnten die Raumfahrt revolutionieren, doch sie bergen auch Risiken.

Der zweite Satellit des "Copernikus"-Programms ist im All. Er soll Veränderungen auf der Erde genau verfolgen. Insgesamt sind zehn solcher Beobachter geplant.

Hilfe bei Katastrophen, Reaktionen auf Ernteprobleme, Entwicklung von Klima und Städten: Sentinel-Satelliten erlauben einen genauen Blick auf die Erde. Auch auf Flüchtlinge.

Die Astrobiologin Pascale Ehrenfreund wird die neue Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Damit steht erstmals eine Frau an der Spitze der größten deutschen ingenieurwissenschaftlichen Forschungseinrichtung.

Manche Asterioden kommen der Erde gefährlich nahe. Um nicht von ihnen überrascht zu werden, suchen Astronomen den Himmel ab. Und hoffen, die Bahn der Geschosse im Ernstfall abzulenken.

Die russischen Teile der Station sollen Grundlage für ein neues Himmelslabor sein. Die Esa begrüßt den Schritt: So bleiben der Station vier Jahre mehr als bisher gedacht.

Kühles Bad nach hitzigem Höllenritt: Die Raumfähre IXV der europäischen Raumfahrtbehörde Esa hat ihren anderthalbstündigen Testflug erfolgreich vollendet. Live aus Kourou.

Der Weltraum lächelt zurück: Das Weltraumteleskop Hubble hat einen "Smiley", ein lächelndes Gesicht, im All aufgenommen. Wie kam es zu dieser einzigartigen Aufnahme?

Mit Tempo 27 000 soll der Gleiter „IXV“ in die Atmosphäre jagen, um Hitzeschutztechniken zu testen. Die sollen künftig wieder verwendbare Raumschiffe ermöglichen.

Ein Komet saust an der Sonne vorbei - und Europas Raumfahrt will ganz nah dran sein. Trotz dieses Abenteuers haben die Experten auch anderes im Blick, etwa den Mond und Gefahren durch Asteroiden.

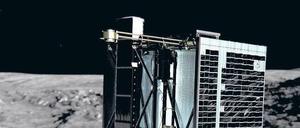

Im November 2014 setzte die Raumsonde "Rosetta" das Mini-Labor „Philae“ auf einem Kometen ab. Im Februar 2015 sind weitere wichtige Manöver geplant. Ob für die Mission weiterhin Budget zur Verfügung steht, soll im Juni entschieden werden.

Mehr als ein Jahrzehnt fehlte von „Beagle 2“ jede Spur. Vermutlich auf dem Planeten zerschellt, glaubten Experten. Jetzt zeigen Fotos: Der Marsroboter hat es wie geplant an sein Ziel geschafft - als erster aus Europa überhaupt.

Im Dezember haben Europas Raumfahrtminister weitreichende Beschlüsse gefasst, um den europäischen Zugang zum Weltraum zu sichern. Jetzt muss die Europas Raumfahrtorganisation rasch an die Umsetzung gehen.

Mond und Mars sind attraktiver denn je. Etablierte Staaten, aber auch junge Raumfahrtnationen und Privatinitiativen wollen dort Roboter landen lassen.Forscher wollen wissen: Wie sind die Himmelskörper entstanden, was heißt das für die Erde? Und gab es dort einst Leben, womöglich bis heute?

Johann-Dietrich Wörner, der künftige Chef der europäischen Raumfahrtagentur Esa, im "Tagesspiegel"-Interview über Missionen zu Mond und Mars, Weltraumtourismus und die schwierige Kooperation mit Russland.

Deutschland will einen weiteren Astronauten ausbilden - damit bekommt Alexander Gerst Konkurrenz. Eine Frau wird es aber allem Anschein nach nicht sein, obwohl es den Wunsch danach gab.

Nun ist es offiziell: Der Esa-Rat wählte den bisherigen Chef des DLR zum neuen Esa-Generaldirektor. Ihn erwarten konfliktträchtige Zeiten.

In Luxemburg beschließen die 20 Esa-Staaten, eine neue Trägerrakete zu bauen. Sie soll 2020 erstmals fliegen. Deutschland zahlt 22 Prozent der Kosten - und bekommt wichtige Aufträge für die Industrie.

Mit Crowdfunding zum Mond: Ein britisches Konsortium will einen Roboter zum lunaren Südpol bringen und herausfinden, ob dort eine Station gebaut werden kann. Dafür sucht es Spender. Im Gegenzug darf man etwas mitschicken.

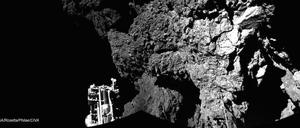

In der Nacht herrschte zwischenzeitlich Funkstille. Jetzt schickt „Philae“ wieder Daten vom Kometen und nimmt Bohrungen vor. Mangelnder Strom bedroht aber die Übermittlung von Test-Ergebnissen.

Über Nacht war unklar, ob die erste Landung auf einem Kometen erfolgreich war. Neue Daten zeigen, dass der Roboter in guter Verfassung ist. Offenbar ist er dreimal gelandet.

Zum ersten Mal landet mit "Philae" ein Roboter auf einem kosmischen Eisbrocken - aber er verankert sich nicht wie geplant. Der Chef der Rosetta-Mission, Paolo Ferri, geht aber davon aus, dass "Philae" trotzdem auf dem Kometen bleiben wird. Heute morgen gab es wieder eine Funkverbindung.

Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist die Landung eines Mini-Labors auf einem Kometen gelungen. Philae setzte am Nachmittag auf dem Himmelskörper "Tschuri" auf.

Banges Warten: Das Landemodul "Philae" ist auf dem Weg zum Kometen "Tschuri" ist. Fast alle Systeme sind okay. Doch es könnte Probleme bei der Landung geben.

Rosetta trifft Tschuri: Am Mittwochnachmittag soll erstmals ein Roboter auf einem Kometen weich landen und ihn präzise erforschen. Zwei Berliner Einrichtungen laden zum Public Viewing.

Die Hinweise mehren sich, doch der direkte Nachweis von Mars-Mikroben steht noch aus. Die Exomars-Mission soll das ändern.

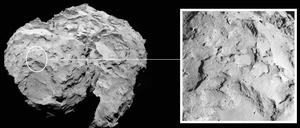

Auf einem kleinen Kometen zu landen, ist nicht einfach. Die Forscher wählten nun die Stelle J am Kopf des Kometen Tschuri aus. Sie ist hell und nicht allzu zerklüftet.

Wirtschafts-Staatssekretärin Brigitte Zypries sprach mit dem Tagesspiegel über Lärm am BER, die Lage von Air Berlin, die Raumstation ISS und das Teleskop „Sofia“. Zudem verriet sie, wie sie zu ihrem neuen Posten kam.

Im Mai fliegt Alexander Gerst zur Raumstation. Er soll Experimente in der Schwerelosigkeit machen – und für die bemannte Raumfahrt werben. Die steckt mal wieder in Schwierigkeiten.

Eine Reise zum Mars: Das ist es, was sich Michael Knops wünscht. Der Berliner Arzt will seinen Kindheitstraum Wirklichkeit werden lassen - auch wenn er dafür nie wieder zur Erde zurückkehren wird.

Langer Weg zu „Tschurjumow-Gerasimenko“: Die europäische Sonde soll erstmals einen Kometen besuchen und dort die Frühphase des Sonnensystems erforschen. Zunächst muss sie jedoch aus ihrem tiefen Weltraumschlaf geholt werden.

Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat grünes Licht für die Potsdamer Satellitenmission zur Gravitationswellen-Messung gegeben. Das gravitative Universum ist eines von zwei Missionszielen, die die ESA mit ihren nächsten großen Missionen erforschen will.

Das Satelliten-Trio Swarm des Potsdamer GFZ zur Erforschung des Erdmagnetfeldes startete am Freitag

Die Mission „Swarm“ kostet 230 Millionen Euro und wird von der europäischen Raumfahrtagentur Esa finanziert. Sie startet vom russischen Kosmodrom Plessezk mit anderthalb Jahren Verspätung.

Die Mission „Swarm“ kostet 230 Millionen Euro und wird von der europäischen Raumfahrtagentur Esa finanziert. Sie startet vom Kosmodrom Plessezk, mit anderthalb Jahren Verspätung.

Ferne Planeten, Gravitationswellen oder schwarze Löcher – Experten der europäischen Raumfahrtagentur müssen sich jetzt auf zwei Großprojekte einigen, die sie in den nächsten Jahren starten wollen. 30 Vorschläge standen zur Auswahl, fünf sind noch im Rennen.

Alexander Gerst wird im Mai zur ISS aufbrechen.

Testmission des Max-Planck-Projektes „eLisa“ vor dem Start

Tausende Trümmer kreisen um die Erde. Selbst kleine Stücke können katastrophale Schäden anrichten. In Darmstadt diskutieren jetzt Experten, was gegen den kosmischen Müll unternommen werden kann.