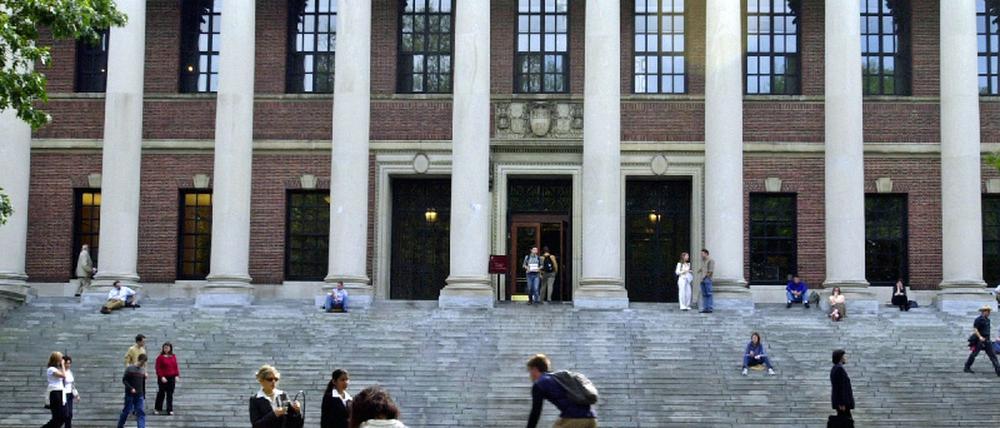

© AFP

Ulrich Schreiterer: ''Unis werben aggressiv um die Studenten''

Traumfabrik Harvard: Der Soziologe Ulrich Schreiterer erklärt, warum amerikanische Hochschulen so anders sind.

Stand:

Herr Schreiterer, was erwarten die Hochschulen vom neuen Präsidenten der USA?

Beide Kandidaten haben versprochen, dafür zu sorgen, dass ein Studium bezahlbar bleibt. Ob das zu schaffen ist, erscheint nach der Kreditkrise und den gewaltigen Verlusten auch bei den Hochschulvermögen fraglicher denn je.

In Ihrem Buch „Traumfabrik Harvard“ erklären Sie, „warum amerikanische Hochschulen so anders sind“. Was zeichnet die Unis der Ivy-League aus?

Amerikanische Eliteunis haben sehr hohe Zulassungshürden, ein anspruchsvolles, breites Bildungsprogramm, eine hervorragende Dozentenschaft und sehr üppige Ressourcen. Mir ging es aber vor allem darum zu zeigen, dass sich hinter diesen Ikonen eine ungeheuer vielfältige, dynamische und eindrucksvolle Hochschullandschaft mit sehr verschiedenen Einrichtungen verbirgt, was in Deutschland meist nicht in den Blick kommt.

Deutschland liegt bei der akademischen Ausbildung im Vergleich der OECD-Länder zurück. Brauchen wir ein weit gefächertes System von Community Colleges und Online-Universitäten wie die USA, um aufzuholen?

Wenn man nicht Äpfel und Birnen vergleichen will, haben wir nicht unbedingt zu wenig Hochschulbildung. Immerhin gibt es das duale System der Berufsausbildung, und was in anderen Ländern als Hochschulbildung durchgeht, zählt bei uns nicht als solche. Das weitgespannte System in den USA spiegelt unterschiedliche Ansprüche, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Faktoren. Es umfasst neben den großen Markennamen viele weniger gute Hochschulen und zahllose Bildungseinrichtungen, die niedrigschwellige Zugänge zu tertiärer Bildung bieten.

Ist es eine sinnvolle Lösung für den Fachkräftemangel in Deutschland, wenn Handwerker ein ganzes Studium aufsatteln?

Bessere Ausbildung muss nicht ein komplettes Studium bedeuten. In Amerika, wo man mit Fragen von Abschlüssen und Zertifikaten relativ freihändig umgeht, studiert ein Drittel aller Studenten in Teilzeit. Häufig belegen sie nur einzelne Weiterbildungsmodule an Hochschulen, die ihnen beim beruflichen Aufstieg helfen können oder neue berufliche Perspektiven eröffnen. Insofern wären in Deutschland ein flexibleres Institutionengeflecht und mehr punktuelle, nachfragegerechte Qualifizierungsangebote sicher empfehlenswert.

70 Prozent der US-Studierenden gehen mit dem Bachelor in den Beruf. Trotzdem sind die Studiengänge am College nicht berufsqualifizierend, sondern auf Allgemein- und Persönlichkeitsbildung ausgelegt. In Deutschland wird beides versucht – kann das gut gehen?

Von der Vorstellung, ein Bachelorstudium könnte direkt berufsqualifizierend sein, halte ich wenig. Praxis lernt man in der Praxis. An guten Unis in den USA muss man sich erst im dritten der vier Studienjahre für ein bestimmtes Fach oder eine Richtung entscheiden. Je mehr die Hochschule auf sich hält, desto breiter und weniger anwendungsbezogen ist ihr Bachelorprogramm. Studierende sollen sich ins Denken einüben, Entdeckungen machen und ihre Problemlösungskompetenzen schulen, aber natürlich auch fachliches Rüstzeug erwerben. In Deutschland ist bei der Umstellung auf Bachelor und Master viel falsch gemacht worden, weil man oft an den alten Inhalten und Strukturen klebte, anstatt das Studium neu zu konzipieren. Dennoch halte ich das für eine ganz wichtige Reform.

In den USA fließen staatliche Zuschüsse für den Lehrbetrieb über Stipendien, die die Studierenden an ihre Universität mitbringen. Wie wirkt sich das aus?

Bedürftige Studenten erhalten Beihilfen oder Darlehn, damit sie die Studiengebühren zahlen können, die alle Hochschulen erheben, wenn auch in sehr unterschiedlicher Höhe. Damit stattet sie der Staat mit Kaufkraft aus. Hochschulen, die stark von Studiengebühren abhängen, bemühen sich aus wirtschaftlichen Gründen möglichst viele Studenten anzulocken. Aber auch die reichen privaten Universitäten betreiben aggressives, gezieltes Studentenmarketing. Sie wollen „the best and the brightest“ und kümmern sich stark um ihre Studenten. Wer an einer angesehenen Highschool seinen Abschluss macht, den überschwemmen sie mit Prospekten, E-Mails und Anrufen. Sie werben auch heftig um gute Schüler aus armen innerstädtischen Schulen, die in das Diversity-Profil der Uni hineinpassen. Ihnen erlassen sie nicht nur die Studiengebühren, sondern sie bekommen auch Stipendien für den Lebensunterhalt.

Was bedeutet die starke Marktorientierung der US-Unis für die Geisteswissenschaften?

Hier haben wir es mit einem Paradox zu tun: Vor allem an guten Unis haben die Geisteswissenschaften einen festen Platz im Bachelorprogramm. Alle Collegestudenten müssen Kurse daraus belegen, und wenn Altorientalistik oder „Film studies“ interessante Veranstaltungen anbieten, blühen diese Fächer. Nach dem praktischen Nutzwert eines Faches wird kaum gefragt. Dadurch setzen sich elitäre Hochschulen sehr bewusst vom großen Rest ab. An berufsorientierten und insbesondere kommerziellen Hochschulen, der großen Mehrzahl also, spielen Geisteswissenschaften dagegen keine Rolle.

Welches ist für Sie das wissenschaftspolitisch spannendste Projekt in Deutschland?

Die Exzellenzinitiative hat Leistungsunterschiede in einem vormals nivellierten System deutlich gemacht und eine wettbewerbliche Dynamik in Gang gesetzt. Das ist gut so. Jetzt wäre es nötig, einen Schrittwechsel von der Förderung einzelner Forschungsprojekte zu einer nachhaltigen Sicherung hochwertiger wissenschaftlicher Qualität zu vollziehen. Die Exzellenzförderung muss verstetigt werden, gleichzeitig müssen aber auch Studienprogramme stärker differenziert und als Qualitätsausweis für eine Hochschule begriffen werden.

Die Fragen stellte Amory Burchard.

Im Oktober erschien Ulrich Schreiterers Buch „Traumfabrik Harvard. Warum amerikanische Hochschulen so anders sind“ (Campus Verlag, Frankfurt/Main 2008. 266 Seiten, 24,90 Euro). Über seine Thesen zur Hochschulbildung in den USA diskutiert der Autor am morgigen Donnerstag, 6. November, im Wissenschaftszentrum Berlin (Reichpietschufer 50, Berlin-Tiergarten) von 17 bis 18 Uhr mit Wilhelm Krull, Generalsekretär der Volkswagen-Stiftung.

Ulrich Schreiterer (55) ist Soziologe am Wissenschaftszentrum Berlin. Zuvor arbeitete er fünf Jahre an der Yale University, unter anderem an Internationalisierungskonzepten.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: