© akg-images

Wie Groß-Berlin entstand: Berlins vergessener Vater

Ohne ihn wäre die Stadt keine Metropole. Doch kaum jemand kennt seinen Namen: Vor 100 Jahren formte Adolf Wermuth das heutige Berlin.

Stand:

Es war der 1. Oktober 1920, als Berlin über Nacht zur drittgrößten Stadt der Erde wurde. Damals verschmolz Berlin mit umliegenden Gemeinden und Städten, formte sich die Metropole, wie wir sie heute kennen. „Das prägt noch heute entscheidend unsere Stadt“, heißt es in der Koalitionsvereinbarung der rot-rot-grünen Regierung. Den hundertsten Geburtstag will sie deshalb groß feiern. Ausstellungen sind geplant und Sonderbriefmarken, es wird Festakte geben, Reden, Ehrungen.

Einer wird nicht geehrt. Er liegt vergessen auf einem Friedhof in Buch, ganz im nördlichsten Zipfel der Stadt: der Vater von Groß-Berlin.

Versteckt hinter der Schlosskirche steht dort ein schlichter schwarzer Grabstein mit Kreuz. „Seid fröhlich in Hoffnung!“, steht darauf. Hier liegen keine Blumen, keine Kränze, nur ein toter Vogel auf ungepflegtem Gras. Darunter ist Adolf Wermuth begraben.

Eine neue Megametropole

Er führte Berlin als Oberbürgermeister durch eine der schwierigsten Phasen seiner Geschichte, durch einen Weltkrieg und eine Hungersnot. Am Ende seiner Amtszeit gelang ihm das, woran alle seine Vorgänger gescheitert waren: Er vereinigte das alte Berlin mit dem Umland, mit Charlottenburg, Spandau, Köpenick, Reinickendorf und Pankow. Und erschuf so eine neue Megametropole mit fast vier Millionen Einwohnern.

Trotzdem kennt kaum ein Mensch noch seinen Namen. Wermuth war kein schillernder Star. Er war ein unprätentiöser Pragmatiker, der ein Projekt umgesetzt hat, das bis heute umstritten ist. Es gibt nur wenige Bilder von ihm, kaum Schriftstücke über ihn, das wichtigste hat er selbst geschrieben, im Jahre 1922: seine Autobiografie „Ein Beamtenleben“. Weil er parteilos war, hatte er nie eine Lobby, die für eine Würdigung seiner Leistung eintrat. Nur in Buch glauben ein paar Menschen zu wissen, wie wichtig dieser mysteriöse Mann mit dem markanten Schnauzbart für die Entstehung des modernen Berlins war.

Per Gesetz vergrößerte sich die Stadt damals um das 13fache, von der Fläche her war auf der Welt nur noch Los Angeles größer. Nach London und New York wurde Berlin zur drittbevölkerungsreichsten Stadt der Erde.

Die Industrialisierung hatte die Stadt in den Jahrzehnten zuvor unkontrolliert wachsen lassen. Um 1800 hatte Berlin rund 200.000 Einwohner, 1910 schon knapp zwei Millionen – bei nahezu unverändertem Stadtgebiet, das die heutigen Stadtteile Mitte, Tiergarten, Wedding, Friedrichshain, Kreuzberg und Prenzlauer Berg umfasste. Auch die umliegenden Städte und Gemeinden erlebten einen rasanten Zuzug: Aus 2367 Wilmersdorfern im Jahre 1875 wurden 109.716 im Jahre 1910.

Wer es sich leisten konnte, zog in den Südwesten

Die Neuankömmlinge verdingten sich meist als Fabrikarbeiter, Tagelöhner, Dienstbotinnen. Die kommunale Verwaltung, der Ausbau der Infrastruktur und der Wohnungsbau konnten nicht mithalten. Die Folge war großes Elend. Mehr als 600.000 Berliner lebten in Wohnungen, in denen jedes Zimmer mit fünf oder mehr Personen belegt war. Wer es sich leisten konnte, zog in eine der Nachbargemeinden, vorzugsweise in eines der vornehmen Villenviertel im Südwesten.

Doch auch dort gab es Probleme. Die Umlandgemeinden kooperierten nicht, sie konkurrierten. Es gab allein 17 Wasser-, 40 Gas- und 60 Kanalisationsbetriebe im Großraum, dazu 15 Elektrizitätsversorger, weil nahezu jede Gemeinde ihr eigenes System angelegt hatte. „Kommunale Anarchie“ nannte das ein Berliner Lokalpolitiker. Und der Zweite Bürgermeister, Georg Reicke, veranschaulichte sie so: „Wer es erfahren hat, welche Unsummen von Verhandlungen, von Schreibereien, von Konzessionen (...) dazu erforderlich sind, damit eine einzige Gemeinde ein Rohr durch das Gebiet einer anderen leitet, (...) ein neues Verkehrsmittel einführt, das allen zu dienen bestimmt ist, der muß die Unnatur, die Widersinnigkeit des jetzigen Zustandes empfinden.“

Diese Anarchie zu beenden, war Wermuths selbst gewählte Mission. Er war es gewohnt, Dinge ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten neu zu ordnen. Der studierte Jurist hatte zuvor fast drei Jahrzehnte lang im Reichsamt des Inneren in Berlin gearbeitet, dem Innenministerium des Kaiserreichs. Dort war er am Aufbau des Deutschen Wetterdienstes beteiligt, eine seiner ersten Aufgaben in eigener Verantwortung war es, per Gesetz eine neue Maß- und Gewichtsordnung durchzusetzen. Lieb gewonnene Bezeichnungen wie Pfund, Zentner und Lot schaffte er zugunsten von Gramm und Kilogramm ab, „erbarmungslos“, wie er selbst befand.

Nun war Berlin dran.

Ebenso erbarmungslos wollte er den Zusammenschluss mit den umliegenden Gemeinden gegen alle Widerstände erreichen. 1912 trat er sein Amt als Oberbürgermeister an. „Die Tat drängte sich am ersten Tag unwiderstehlich auf“, notierte er später. „Groß-Berlin fackelte nicht.“

Der richtige Mann zur richtigen Zeit

© Fabian Bartel

Sicher, die Idee Groß-Berlin hatte viele Väter und Mütter. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts wurden teils gegen ihren Willen Moabit, Wedding, Tempelhof und Teile von Schöneberg eingemeindet. Später folgten der Tiergarten, der Zoo und der Schlossbezirk Bellevue. In den 1870er Jahren wollte Oberbürgermeister Arthur Hobrecht (der Bruder des berühmten Stadtbaurats James) Berlin mit Charlottenburg, Köpenick und den Landkreisen Teltow im Süden und Niederbarnim im Norden vereinigen. Doch zwei Anläufe im Preußischen Abgeordnetenhaus scheiterten.

Der letzte Versuch misslang 1896. Der Berliner Magistrat unter Bürgermeister Robert Zelle und die Stadtverordneten konnten sich nach fünf Jahren Verhandlung nicht einigen. Die Verordneten wollten gern die florierenden Städte des Kreises Teltow nach Berlin holen. Zu ihm gehörten alle Gemeinden südlich der Spree zwischen Potsdam und Köpenick, darunter Charlottenburg, Wilmersdorf und Schöneberg. Die aber wollten sich ihren Wohlstand nicht von Berlins „rotem Magistrat“ streitig machen lassen.

An den Gebieten im Norden und Osten wiederum hatten die Berliner Verordneten kein Interesse. Zwar war die Gegend mit ihren vielen Äckern die Kornkammer Berlins. Doch außer ein paar Großbauern dominierte die Armut. Direkt hinter dem Mietskasernenring schwappte das proletarische Berlin in Arbeitervororte über, die sich vom Zusammenschluss eine Verbesserung erhofften. Dort, wo der Rauch der Industrieschlote hinwehte, gab es wenig Steuern zu holen, dafür umso mehr auszugeben.

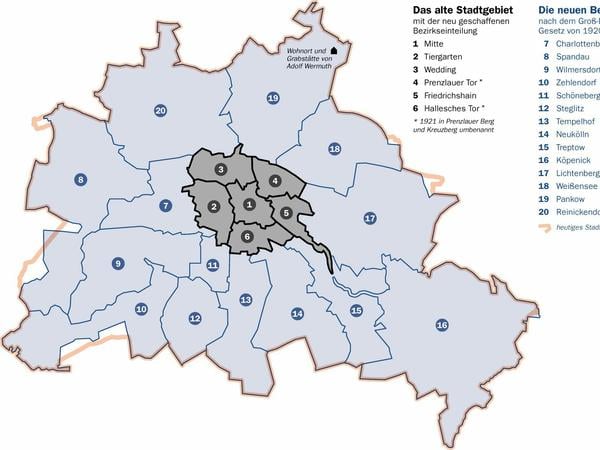

20 Bezirke, die Grundlage der heutigen Verwaltung

Erst zwei Jahrzehnte später gelang es, Groß-Berlin zu formen. 94 Gemeinden schlossen sich zu einer zusammen. Zu den acht Städten Berlin, Charlottenburg, Köpenick, Lichtenberg, Neukölln, Schöneberg, Spandau und Wilmersdorf kamen 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirke. Groß-Berlin wurde in 20 Verwaltungsbezirke eingeteilt, die nach einigen Grenzkorrekturen im Prinzip noch heute bestehen.

Die treibende Kraft dieser Mega-Fusion war Adolf Wermuth. Ohne ihn wäre Groß-Berlin vermutlich nur ein Traum geblieben – wie jener von „Grand Paris“, der trotz vieler Anläufe nie Wirklichkeit wurde. Wermuth war der richtige Mann zur richtigen Zeit – am richtigen Ort.

Wermuth war gerade 57 Jahre alt und stand vor einem Neuanfang. Er, der 1855 in Hannover geboren worden war, hatte sich bis weit nach oben gearbeitet. Schon sein Vater war Regierungspräsident, die Königsfamilie von Hannover regelmäßig Gast im Haus. Wermuth studierte in Göttingen und wurde 1882 ins Reichsamt nach Berlin berufen. Er verantwortete die Repräsentanz des Deutschen Reiches bei den Weltausstellungen in Melbourne und Chicago. Aus Melbourne kehrte er blass, mager und von Malaria gezeichnet zurück, für den Rest seines Lebens litt er unter Schwindelanfällen und stieg doch später im Reichsschatzamt zu einem der wichtigsten Staatssekretäre Preußens auf. Allerdings trat er schon damals kompromisslos auf. Auch gegenüber Autoritäten. Im Streit um eine Erhöhung der Erbschaftssteuer warf er 1912 sein Amt hin – und machte erst einmal eine Wanderung durch den Harz.

Viele Berliner wohnten feucht, dunkel, kalt, schmutzig

Unterwegs erreichte ihn ein Brief. Ein Berliner Stadtverordneter fragte an, ob Wermuth Nachfolger des amtsmüden Oberbürgermeisters Martin Kirschner werden wolle. Wermuth willigte ein. Am 12. Mai 1912 wurde der parteilose Beamte von der Stadtverordnetenversammlung mit sozialdemokratischer Mehrheit zum neuen Oberbürgermeister gewählt. In den zwei Wochen, bevor er im September sein Amt antrat, machte Wermuth sich ein Bild von der Stadt, die er regieren sollte.

Was er sah, war eine Metropole unter enormen sozialen Druck. Er besichtigte das Virchow-Krankenhaus, Volksschulen und Lyzeen, Markthallen und Viehhöfe, sah „bis in die Nacht hinein Tausende in das Städtische Obdach strömen“. Ein großer Teil der Bevölkerung wohnte feucht, dunkel, kalt, schmutzig, fensterlos, von Ungeziefer geplagt. Eine Toilette teilten sich manchmal bis zu 20 Haushalte, Krankheiten wie Cholera, Typhus, Tuberkulose waren Alltag.

Um die Not ein wenig zu lindern, verließ Wermuth seine Wohnung in der Klosterstraße. Er zog dauerhaft ins Schloss des Berliner Stadtguts Buch, den Sommersitz der Oberbürgermeister. „Hier haben meine Frau und ich, auch mit den ein- und ausfliegenden Kindern, neun Sommer von April oder Mai bis Ende Oktober gehaust. Und seit die Wohnungsnot mir vorschrieb, meine zweite Wohnung im Stadtinnern aufzugeben, froren wir auch mehrere Winter weidlich in dem alten, weiträumigen, kalten Gutshaus.“

"Obwohl er für Berlin so wichtig war, ist er untergegangen"

Rainer Schütte kennt diese Zeilen auswendig. Er arbeitet beim Projekt „Stolpersteine“, nach der Wende war er 20 Jahre lang Werkstattleiter des „Künstlerhofs Buch“. Unter dem Namen betrieb die „Akademie der Künste“ eigene Werkstätten auf dem ehemaligen Gutshof. In Buch hörte Schütte von Wermuth und begann sich für ihn zu interessieren. Er stöberte auf, was über ihn zu finden war, ein paar alte Artikel und Fotos, Kapitel in historischen Büchern. „Wermuth wurde zu Unrecht vergessen“, sagt Schütte. „Obwohl er für Berlin so wichtig war, ist er einfach untergegangen.“

Bei seiner Recherche kam Schütte auch mit der Urenkelin eines einstigen Schlossnachbarn von Wermuth ins Gespräch. „Sie hat mir ein paar Anekdoten erzählt.“ Zum Beispiel die, dass Wermuth sehr gesellig und ein gern gesehener Gast im „Schlosskrug“ gewesen sei. Dort habe er hin und wieder mit Anwohnern ein Bier getrunken.

Und wenn er wichtige Reden einstudierte, soll er manchmal in den Stall des Gutshofs gegangenen sein. Dann brüllte er der Legende nach gegen die Kühe an, um seine Stimme zu trainieren.

Ein lautes Organ brauchte Wermuth auch für die hitzigen Debatten, die um seinen Traum von Groß-Berlin tobten. Neben den bürgerlichen Vororten wehrte sich vor allem das Königreich Preußen gegen eine Expansion seiner Hauptstadt. Es fürchtete einen „Staat im Staate“ und erlaubte nur den losen „Zweckverband Groß-Berlin“, der kurz vor Wermuths Amtsantritt gebildet worden war. Der sprach sich bei Verkehr, Bebauungsplanung und Freiflächen ab – mehr war nicht erwünscht.

Wermuth aber war entschlossen, aus dem Zweckverband eine Stadt zu schaffen. Sein erster Versuch begann 1912 damit, Treptow an Berlin zu binden. Preußen grätschte dazwischen und teilte ihm mit, „Berlin müsse sich fügen“. Doch Wermuth fügte sich nicht. Er glaubte weiter an die Notwendigkeit für Groß-Berlin – erst recht nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914.

Der Hunger schweißt die Stadt zusammen

© bpk / Kunstbibliothek, SMB / Knu

Die Menschen hungerten, weil die Versorgung im Ballungsgebiet stockte, soziale Unruhe drohte. „Nirgends hat die Zerstückelung Berlins sich hemmender erwiesen als in der Kriegswirtschaft“, schrieb Wermuth später. „Unter der Arbeiterschaft gab es in einer Sonnabendsitzung nach der anderen Sturm, wenn wieder einmal festgestellt wurde, dass Tegel sein Fleisch anders und lässiger verteilte als die übrigen Gemeinden, oder dass in Zeiten der Not Neuköllns Bewohner nur drei Pfund Kartoffeln erhielten, die von Schöneberg aber fünf.“

Wermuth machte die Versorgung der Bevölkerung zu seiner Hauptaufgabe. Und fand darin einen ersten Hebel, Berlin trotz Preußens Veto zu einen – zunächst ökonomisch. In der Not versammelte er die widerstrebenden Gemeinden hinter einer Idee: der Einführung von Lebensmittelmarken, die im gesamten Großraum gültig waren. „Jetzt, wenn je, musste die innere Zusammengehörigkeit Groß-Berlins zur Geltung kommen“, befand er. „Das sahen die Vororte sämtlich und ohne Besinnen ein.“

Die Brotkarte als entscheidender Hebel

Wermuth lud Vertreter von etwa 50 Gemeinden und Gutsbezirken in das Rathaus. Der Krisenstab bestand nicht nur aus Politikern, die halbe Stadtgesellschaft saß darin. „Einer von ihnen gab der Versammlung den verheißungsvollen Namen ,Erste Sitzung des Groß-Berliner Magistrats‘. Ihr Beschluss lautete, alle Teile Groß-Berlins zu einer Brotkartengemeinschaft zu vereinigen.“ Die Brotkarte für „Groß-Berlin“ wurde 1915 eingeführt, sie rationierte das Brot und verteilte es an die Bevölkerung. Es folgten Karten für Fleisch, Eier, Gemüse und weitere Lebensmittel, dazu Seife und Kohle.

Wermuths Maßnahmen verhinderten nicht nur eine Hungersnot. Sie leiteten die angestrebte Fusion ein. „Ich hatte schon vor dem Kriege die Meinung vertreten und öffentlich zu begründen versucht, dass der Zusammenhalt von innen kommen müsse“, schrieb Wermuth. Die Not schweißte Berlin mit dem Umland zu einer Art Schicksalsgemeinschaft zusammen. „Nun lag der Weg frei. Nun wollten die Groß-Berliner auch ferner einig handeln.“

Um die Welten beiderseits der Spree zu einer zu verbinden, wollte Wermuth sie auch verkehrstechnisch vernetzen. Stadt- und U-Bahn fuhren damals nur von Ost nach West. Werner von Siemens hatte schon 1892 eine Nord-Süd-S-Bahn unter der Innenstadt angeregt, nach dem Krieg nahm Wermuth die Idee auf und trieb die Planungen voran. So sollten die Vororte im Süden mit denen im Norden verbunden werden: Steglitz mit Frohnau, Lichterfelde mit Buch. Die erste Fahrt 1936 reklamierten die Nazis dennoch allein für sich.

Der Ende Krieg endet: die große Chance!

Einen seiner aktivsten Mitstreiter fand Wermuth in Alexander Dominicus. Der Schöneberger Bürgermeister, wie Wermuth ein Zugezogener, erkannte, dass rund um Berlin „eine Gemeinde der anderen das Wasser abgräbt“. Die beiden ergänzten sich gut: Wermuth zog im Hintergrund die Fäden, Dominicus warb öffentlich für das Projekt. Er gründete 1917 den „Bürgerausschuss Groß-Berlin“, um „eine ständige Tribüne“ zu schaffen „für den Ruf nach großberlinischem Gemeinschaftsgeist“. Der Bürgerausschuss wollte eine „Gesamtgemeinde“ in einem 20-Kilometer-Radius um Berlin.

Nach dem Ende des Kriegs sah Wermuth die große Chance dafür gekommen. Preußen existierte nach der Novemberrevolution nur noch auf dem Papier, die einstige Monarchie wurde von der neuen sozialistischen Regierung in die Weimarer Republik überführt. Wermuth wollte schnell Fakten schaffen und noch am 28. November 1918 Groß-Berlin durch die Zwangseingemeindung des Umlands beschließen – per Notverordnung.

Vermutlich sähe Berlin heute vollkommen anders aus, wenn er damit Erfolg gehabt hätte. Doch die neue Staatsregierung pfiff ihn zurück, man wollte die Metropole nicht „auf diktatorischem Wege“ bilden. Die grundsätzliche Notwendigkeit des Zusammenschlusses aber hatte man auch dort nach den Erfahrungen des Kriegs erkannt.

Nur durch eine Großgemeinde würde man „die wirtschaftlichen Nöte der östlichen und nördlichen Gemeinden beseitigen und gleichzeitig für die Zukunft die Ungleichheiten aus der Welt schaffen“. Für eine ordentliche Lösung gab man grünes Licht. Und Wermuth legte los.

"Ein Jahr später wäre es nicht mehr möglich gewesen"

Ab März 1919 beriet er in kleiner Runde mit anderen Kommunalpolitikern und dem preußischen Innenminister in seinem Amtszimmer im Roten Rathaus über die genaue Form der neuen Riesenstadt. Gerungen wurde vor allem um die Außengrenzen. Wermuth wollte einen 15-Kilometer-Radius um Berlin, ohne Köpenick und das besonders heftig rebellierende Spandau. Schließlich wurden die Grenzen weiter draußen gezogen, dort, „wo in absehbarer Zeit der Entwicklung an ein Entstehen städtischer Lebensverhältnisse (…) nicht mehr gedacht werden kann“. Darin sollten 20 neue Bezirke erschaffen werden.

1920 sollte das Groß-Berlin-Gesetz beschlossen werden. Die Voraussetzungen waren günstig. Der Fokus der Öffentlichkeit lag nicht auf Stadtentwicklung – Kapp-Putsch, Spanische Grippe und Versailler Vertrag bestimmten die Schlagzeilen. Der berlinhistorisch versierte Stadtplaner Harald Bodenschatz sagt: „Ein Jahr später wäre es nicht mehr möglich gewesen.“ Schließlich habe Berlin die anderen nicht einfach geschluckt. „Es war eine Vereinigung, das ging nur über zähe Verhandlungen.“ Doch nicht einmal Bodenschatz weiß, dass es vor allem der Berliner Oberbürgermeister selbst war, der in diesen zähen Verhandlungen den Widerstand der Nachbarstädte überwand.

In einigen Stadtparlamenten gab es der Groß-Berlin-Frage wegen Tumulte und Prügeleien. Vor allem Charlottenburg, die reichste Stadt des alten Preußens, kämpfte erbittert. Noch heute steht das prunkvolle Charlottenburger Tor als Abgrenzung zum einstigen Nachbarn Berlin.

Die Blaupause einer Stadt mit vielen Zentren

Um die Widerspenstigen zu zähmen, wollten die preußische Regierung und auch Dominicus Übergangs- und Sonderregelungen für einzelne Gemeinden schaffen. Wermuth lehnte das ab. Er wollte die Opposition gegen Groß-Berlin ein für alle Mal brechen. Seine Zugeständnisse knüpfte er an das unumstößliche Bekenntnis zur neuen Metropole.

Dafür nutzte er seinen Kontakt zum preußischen Staatssekretär Friedrich Freund, der das Groß-Berlin-Gesetz konzipierte. Er schrieb ihm persönliche Briefe und beeinflusste so den finalen Gesetzentwurf unter Umgehung des offiziellen Wegs entscheidend.

Wermuth erkannte zum Beispiel, dass den bürgerlichen Gemeinden eine vom Berliner Magistrat geführte zentralistische Struktur, wie sie die Sozialdemokraten wollten, nicht zu vermitteln war. Daher wollte er den Stadtteilen in spe eine weitgehend unabhängige Verwaltung zubilligen, mit eigenem Parlament und Regierung. Dafür schlug er selbst die Bezeichnungen „Bezirksversammlung“ und „Bezirksamt“ vor. Der Magistrat sollte nur die Finanz- und Steuerverwaltung zentral leiten. Es war die Blaupause für die polyzentrische Stadt, die wir heute kennen. Die größeren Städte umschmeichelte Wermuth, indem er die neuen Bezirke nach ihnen taufen lassen wollte.

Dennoch scheiterten zwei Abstimmungen über das Gesetz in der Preußischen Landesversammlung. Das Zeitfenster schloss sich. Wenn auch die dritte Abstimmung negativ ausgefallen wäre, wäre Groß-Berlin vermutlich gestorben.

Verwischte Spuren

© Thilo Rückeis

Wermuth griff zu einem letzten taktischen Kniff. Er ließ das „Groß“ aus dem Namen streichen, um den Skeptikern die Angst vor einem übermächtigen Berlin zu nehmen. Wermuth wollte statt des „künstlichen und etwas überheblichen Namens Groß-Berlin“ lieber die schlichte Bezeichnung „Berlin“ verwenden. Mit nur 16 Stimmen Mehrheit wurde das Gesetz tatsächlich beschlossen, am 1. Oktober 1920 trat es in Kraft. Das alte Berlin war tot, die „Neue Stadtgemeinde Berlin“ geboren.

Der Zusammenschluss löste keineswegs alle Probleme. „Mit der Schaffung von Groß-Berlin begann eigentlich erst die Frage, wie das mit Leben gefüllt werden soll“, sagt Bodenschatz. Wegen der dezentralen Verwaltung durch die Bezirke war man zum Beispiel nicht in der Lage, genügend Wohnraum zu schaffen – ein vertraut klingendes Problem. „Die Zugeständnisse belasten uns bis heute, sie haben die Kompetenzen verunklart“, sagt Bodenschatz. „Schon damals war den Juristen klar, dass das nachgebessert werden muss – das ist aber bis heute nicht passiert.“ Eine weitere Analogie zur Neuzeit: Berlin beschwerte sich darüber, zu wenig Geld vom Staat zu bekommen, obwohl man durch die Hauptstadtfunktion besonders belastet wurde.

Der Querkopf muss gehen

In folgenden Jahren wurden dennoch prägende Großprojekte realisiert. Gemeinsame Strom-, Bewässerungs- und Nahverkehrsnetze entstanden, eine Bauordnung mit einheitlichen Vorschriften wurde verfasst, die Avus, das Messegelände, der Flughafen Tempelhof und jede Menge Sportanlagen wurden gebaut.

Wermuth wurde 1920 zwar noch einmal als Oberbürgermeister wiedergewählt, doch die Ausgestaltung des modernen Berlin übernahm sein Nachfolger Gustav Böß. In seiner Biografie versicherte Wermuth, sich stets „von jeder Parteipolitik ferngehalten zu haben“, die „Gedankengänge und das Schema einer Partei sind mir am Ende ebenso ferngeblieben wie vorher“. Am Ende fiel der Querkopf deswegen zwischen alle Stühle. Die bürgerlichen Parteien nutzten einen Streik der Berliner Elektrizitätsarbeiter, um ihn anzugreifen, auch Teile der Sozialdemokraten ließen ihn fallen, im November 1920 trat er schließlich zurück.

Wermuth zog aus seiner Dienstwohnung im Schloss Buch aus, gen Süden nach Lichterfelde. Seine Frau Marie starb 1923. Wermuth begann unter „Zwangsvorstellungen“ zu leiden, hieß es in einem Artikel von 1927 über „den alten Herrn mit dem langen eisgrauen Schnurrbart“. „Dabei handelte es sich anscheinend um Nachwirkungen seiner leitenden Tätigkeit auf dem Gebiete der Lebensmittelbewirtschaftung.“ Nachbarn trafen ihn demnach ständig beim Lebensmitteleinkauf: „Er fürchtete zu verhungern.“

"Rücksichtslos ist er Hindernissen entgegengetreten"

Wermuth starb 1927 im Alter von 72 Jahren. Zur Trauerfeier in der Kirche der ehemaligen Hauptkadettenanstalt Lichterfelde schrieb das „Berliner Tageblatt“: „Im Auftrage der Reichsregierung sprach Finanzminister Köhler von der hohen, weittragenden Bedeutung, die Adolf Wermuths Arbeit während seines unermüdlichen und selbstlosen Schaffens im Dienste des Staates gefunden hat. Die Ausgestaltung und die Zusammenfassung Groß-Berlins waren Wermuth nach rastlosen Mühen gelungen.“ Der neue Oberbürgermeister Böß pflichtete dem anerkennend bei: „Rücksichtslos ist er Hindernissen entgegengetreten, die sich ihm hemmend in den Weg stellten.“ Wermuths Leichnam wurde nach Buch überführt, „wo im engsten Familien- und Freundeskreise die Beisetzung an der Seite der vor Jahren verstorbenen Gattin“ erfolgte.

Seither ist das Grab mehrfach beschädigt worden, zwischendurch ist das Grabkreuz abgebrochen. Zu DDR-Zeiten und zuletzt 2004 haben sich Jugendliche daran abgearbeitet. Sie werden kaum gewusst haben, wessen Grab sie demolierten. Es gehört zu den Absonderlichkeiten dieser sonderbaren Stadt, dass Wermuths Ruhestätte bis heute nicht auf der Liste der Ehrengräber steht.

Selbst in Wermuths früherem Wohnort sind fast alle Spuren verwischt. In den Kuhstall auf dem Gutshof ist ein Fairtrade-Start-up eingezogen, das sich mehr um die Zukunft als um die Vergangenheit sorgt. Das Schloss Buch überstand den Bombenhagel im Zweiten Weltkrieg ohne schwere Schäden, Walter Ulbricht ließ es trotzdem 1964 sprengen. An die Stelle des Schlosses ist eine Blumenrabatte aus Beton gerückt, nur das Treppengeländer wurde gerettet. Es befindet sich heute im Operncafé Unter den Linden.

Die Schlosskirche ist noch da, nach Kriegsschäden vereinfacht wiederaufgebaut. Die Pfarrerin Cornelia Reuter sagt, auch ein Sohn Wermuths, der im Krieg fiel, sei auf dem Friedhof begraben worden, doch niemand wisse mehr, wo genau. Immerhin weiß Reuter um Wermuths Verdienste, anders als der Berliner Senat: „Ich glaube, man hat dort nicht wirklich eine Ahnung, wie wichtig er für diese Stadt war.“

Zwei Anträge für ein Ehrengrab wurden abgelehnt

Die Feierlichkeiten für das 100-Jahr-Jubiläum werden in der Senatskanzlei des Regierenden Bürgermeisters geplant. Dort werden auch Anträge für Ehrengräber bearbeitet. Schon zwei für Wermuth hat die Evangelische Kirchengemeinde Buch gestellt. Beide wurden abgelehnt, zuletzt 2009. „Hin und wieder legt ein Regierender mal einen Kranz hier ab“, sagt Wermuth-Fan Rainer Schütte. „Aber für die Pflege des Grabs will die Stadt nicht aufkommen.“

Angeführt wurden dafür formale Gründe. Unabdingbares Kriterium für ein Ehrengrab sei „das fortlebende Andenken an die um Berlin hervorragend verdiente Persönlichkeit in der allgemeinen, breiteren Öffentlichkeit“. Im Falle Wermuth sei das „nicht eindeutig feststellbar“, teilte die Senatskanzlei mit. Weil Wermuth der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt ist, möchte ihn die Stadt, die er selbst mit erschuf, auch nicht öffentlich würdigen.

Dabei „musste Wermuths Tätigkeit notwendigerweise im Hintergrund bleiben, denn sie spielte sich in der Beeinflussung des Magistrats und in zweiseitigen Gesprächen mit den Vertretern des preußischen Innenministeriums ab“, schrieb die Geschichts- und Politikwissenschaftlerin Frauke Bey-Heard schon 1969 in ihrer preisgekrönten Schrift „Hauptstadt und Staatsumwälzung Berlin 1919“. Die Vorstöße des Schönebergers Dominicus seien öffentlichkeitswirksamer gewesen, doch laut Bey-Heard „hatte der Oberbürgermeister einen viel größeren Anteil an der Gestaltung von Groß-Berlin, als ihm bisher zugestanden wurde“. In Berlin ist diese Erkenntnis bis heute nicht angekommen.

Nur ein kurzer Weg trägt seinen Namen

Die 100-Jahr-Feier wäre doch ein guter Anlass, das zu ändern, findet die Bucher Pfarrerin Reuter. Sie hat soeben einen neuen Antrag auf ein Ehrengrab eingereicht. Die Kirchengemeinde möchte bis 2020 auch eine Informationsstele aufstellen, die auf Wermuth und andere Prominente hinweist, die in Buch begraben sind. „Vielleicht beteiligt sich der Berliner Senat ja wenigstens daran“, sagt Reuter.

Wermuths Nachfolger Böß wurde geehrt, indem die Straße am Roten Rathaus nach ihm benannt wurde. Andere prominente Plätze und Straßen Berlins tragen die Namen ehemaliger Bürgermeister wie Ernst Reuter, Otto Suhr, Walther Schreiber oder Franz Christian Naunyn. Selbst Alexander Dominicus hat eine große Straße bekommen. Nach Adolf Wermuth ist nur der Wermuthweg benannt, eine knapp 500 Meter lange Betonschleife im Rücken der Hochhäuser der Gropiusstadt.

Der vergessene Stadtvater zeugt auch davon, dass Groß-Berlin bis heute noch nicht richtig zusammengewachsen ist. Wie auch? Nur 13 Jahre hatte die neue Stadt Zeit, zu sich zu finden, bevor die Nazis sich ihrer bemächtigten und sie zu Germania umbauen wollten. Die Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg verlief schicksalhafterweise großteils genau entlang der alten Vorbehaltsgrenze, der wohlhabende Westen wurde eine Stadt, der proletarische Osten eine andere. Nach der Wiedervereinigung 1990 wurde schnell klar: Die Gräben, die Wermuth einst zuschütten wollte, waren immer noch da.

Ein Archipel von Städten und Gemeinden

Im Grunde begann die Entstehung von Groß-Berlin mit dem Mauerabriss noch einmal von vorn. Wie zu Wermuths Zeiten ringen die Ortsteile um Einfluss und Vorteilsnahme. Zwischen Spandau und Buch fühlen sich die wenigsten als Groß-Berliner, die Fliehkräfte sind immens, kein Gründungsmythos hält sie zusammen. „Das ist keine richtige Stadt, sondern ein Archipel von Städten und Gemeinden“, sagt Harald Bodenschatz. „Groß-Berlin ist bis heute ein unvollendetes Projekt.“

Wird es je vollendet werden? Der Zusammenhalt muss von innen kommen, befand Adolf Wermuth schon vor einem Jahrhundert. Vielleicht würde dieses seltsame Gebilde von einer Stadt ein bisschen enger zusammenwachsen, wenn es sich wenigstens des Mannes erinnerte, der es einst erschaffen hat.

Update 24.1.2019: Berlin will Adolf Wermuth nun doch ehren

Adolf Wermuth soll nun doch eine späte Ehrung erhalten. Der Artikel über Groß-Berlins vergessenen Vater fand bei der Leserschaft großen Anklang. Privatpersonen und Vereine meldeten sich bei der Bucher Pfarrerin Cornelia Reuter und boten an, Wermuths Grab zu pflegen respektive aufzuhübschen. Doch Reuter versuchte es noch einmal auf dem offiziellen Weg. Und stieß auf offene Ohren: Berlin will seinen wichtigsten Geburtshelfer nun doch würdigen.

Mit dem soeben eingereichten neuerlichen Antrag der Evangelischen Kirchengemeinde wolle man sich vor dem Hintergrund des bevorstehenden 100-Jahr-Jubiläum Groß-Berlins „gerne befassen“, teilte ein Sprecher der Senatskanzlei mit. Der Antrag würde mit anderen der zuständigen Fachverwaltung zur Begutachtung vorgelegt. Im Falle eines positiven Bescheids würde die Anerkennung als Ehrengrabstätte per Senatsbeschluss erfolgen

Auch innerhalb der Senatskanzlei hat sich dabei offenbar die Erkenntnis durchgesetzt, dass Wermuths Verdienste um Berlin bisher nicht ausreichend gewürdigt wurden. „Ohne Adolf Wermuths beharrliche und kompetente Art wäre die Bildung Groß-Berlins wahrscheinlich nicht gelungen“, erklärte die Senatskanzlei. „Diese Einschätzung dürfte auch seiner Beurteilung durch die Historikerschaft entsprechen.“

Wermuths Positionierung gerade als parteiloser Spitzenpolitiker habe mit dazu beigetragen, „vor allem durch Sachargumente und Diplomatie die nahezu unüberschaubare Zahl divergierender Interessen zusammenzuführen und mit allen Beteiligten diese neue große Struktur gemeinsamen durchzusetzen“. Diese Leistung sei „bahnbrechend und richtig“ gewesen. Wermuths Anteil daran wolle der Senat auch im Zuge des 100. Geburtstags von Groß-Berlin darstellen: „Natürlich werden Adolf Wermuths Rolle und Verdienste um Berlin im Jubiläumsjahr 2020 auch beleuchtet werden.“ Wie genau, werde aktuell erörtert.

QUELLEN

Frauke Bey-Heard: „Hauptstadt und Staatsumwälzung Berlin 1919“

Wolfgang Ribbe (Hrsg.): „Stadtoberhäupter. Biograhien Berliner Bürgermeister“

Rainer Schütte: „Buch im Ersten Weltkrieg“

Andreas Splanemann: „Wie vor 70 Jahren Groß-Berlin entstand“

Herbert Schwenk: „Es hing am seidenen Faden. Berlin wird Groß-Berlin“

Kurt Pompluhn: „50 Jahre ‚Groß-Berlin‘“

Adolf Wermuth: "Ein Beamtenleben“

„Frankfurter Zeitung“ vom 13.10.1922

„Berliner Tageblatt“ vom 17.10.1927

- Charlottenburg-Wilmersdorf

- Erster Weltkrieg

- Gene

- Gesundheit

- Hungersnot

- Jugend

- Klaus Wowereit

- Kunst in Berlin

- Mehr Berlin

- Pankow

- Stadtentwicklung in Potsdam

- Teltow

- Tempelhof-Schöneberg

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: