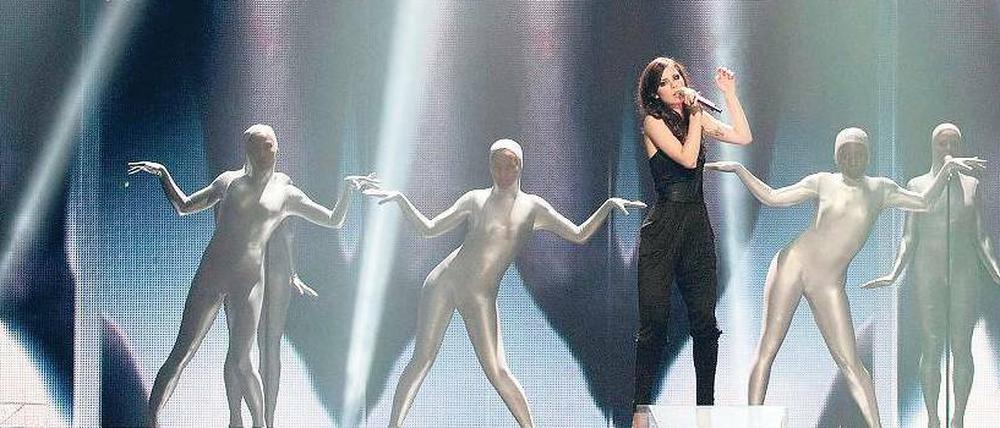

© dapd/ProSieben

Eurovision Song Contest: Mit Mama und Nudelsalat

Der Wettbewerb hat sich vor allem aus deutscher Perspektive auf erstaunliche Weise entwickelt. In den Wohnzimmern laufen die Vorbereitungen für den Eurovision Song Contest – und draußen tanzen sogar Heteros.

Stand:

Manchmal kehrt die Vergangenheit zurück. An diesem Sonnabend zum Beispiel: Nach mehr als dreißig Jahren werde ich den Eurovision Song Contest, den seine Liebhaber natürlich weiterhin Grand Prix Eurovision de la Chanson nennen, erstmals wieder im Kreise meiner Eltern sehen – zum Erschrecken meiner Mutter, die nun damit beschäftigt ist, bewährte Bowlerezepte herauszusuchen. Wird es sein wie Anfang der 70er Jahre, als die fragile Irin Dana „All kinds of everything“ flötete und Luxemburg mit Vicky Leandros’ Schmetterballade „Après toi“ noch eine Rolle in der europäischen Kultur spielte? Manches bleibt sich ohne Zweifel gleich: Meine Mutter wird ängstlich fragen, ob sich das Abstimmungsprozedere wieder bis Mitternacht hinziehen wird, und mein Vater dürfte nach den ersten Liedern den Niedergang der abendländischen Welt beklagen und sich nach Nana Mouskouri und Freddy Quinn zurücksehnen.

Ansonsten ist, seien wir ehrlich, kaum etwas noch so, wie wir es gewohnt waren. Der Song Contest hat sich vor allem aus deutscher Perspektive auf erstaunliche Weise entwickelt. Gar nicht so lange ist es her, dass sich das Land hilflos abgehängt sah von den Glamour-Inszenierungen seiner osteuropäischen und südländischen Nachbarn und einen Ausweg in der Ironie suchte. Trash, das können wir auch, lautete Stefan Raabs Losung in dieser Phase, und er schickte erst Guildo Horn, dann sich selbst ins Rennen in der Hoffnung, dass die neue deutsche Lockerheit der Hit sein würde. Und tatsächlich war sie das auch. Denn überleben ließen sich in der Folge die deprimierenden Auftritte von Corinna May, Gracia, den No Angels oder Alex Swings Oscar Sings! nur mit der altösterreichischen Lebensmaxime „Glücklich ist, wer vergisst“.

Erst mit Lena und ihrem in einem bis dahin unbekannten englischen Dialekt vorgetragenen „Satellite“ wurde alles anders. Die Kluft schien geschlossen, die den Eurovision Song Contest vom Pop-Mainstream abgekoppelt hatte. Der Song war cool und kam gut an. Und ausgerechnet Deutschland hatte das geschafft. Denn gerade noch rechtzeitig hatte der Wettbewerb begonnen, sich als „Event“ darzustellen und sich in die Reihe jener öffentlich dargebotenen Orgien einzugliedern, bei denen sich Menschen vor allem selbst und ihre Gefühle feiern wollen. Was der Grand Prix einmal war, „eine Inszenierung von großer Zeitentrücktheit“, wie Experte Jan Feddersen schreibt, ist im Pop-Kanon aufgegangen. Um große Seelendramen geht es in der Musik nicht mehr, sondern um das kleine Drama eines um sich selbst kreisenden, verwirrten Teenager-Ichs.

Auch hat uns Stefan Raab im Handstreich die süßen Qualen eines Vorentscheids genommen und verfügt, dass eine Senfmetropole unser Land repräsentieren soll – Hauptsache, die Partymeilen beben und wildfremde Menschen liegen sich, ohne zu wissen warum, in den Armen. Melancholische Betrachter wie Feddersen sprechen prompt von einem „Mainstreamereignis, dem jeder Underground verloren gegangen“ sei. Sicher, es lässt sich nostalgisch darüber klagen, dass es heute keines Mutes mehr bedarf, um den Song Contest gut zu finden. Niemand teilte 1971 meine von musikalischer Rückständigkeit zeugende Begeisterung für Séverines „Un banc, un arbre, une rue“, und um bei Susanne oder Regine aus der Parallelklasse Eindruck zu machen, empfahl es sich, die mit Nudelsalat angereicherten Grand-Prix-Abende im elterlichen Wohnzimmer zu verschweigen.

Der Trash, die Subkultur von gestern, wird zum Gemeingut von heute. Heterosexuell zu sein und sich unrhythmisch zu Lenas „Taken By A Stranger“ auf der Reeperbahn zu bewegen, das passt blendend zur Marke „Eurovision Song Contest“. Ich setze diesmal übrigens auf Frankreich, das sich seit langem in den Song-Contest- Niederungen befindet. Es zeugt von Mut, dass die Grande Nation einen Opernsänger mit einem pompösen korsischen Lied an den Start schickt. „Sognu“ heißt es, was „Traum“ bedeutet – und wenn dieser exzentrische Beitrag die rheinische Siegerpalme davonträgt, besteht wieder ein Funke Hoffnung, dass der Grand Prix in seine schwule Nischenexistenz zurückfindet. Ob meine Mutter das auch so sieht, weiß ich nicht.

TERMINE

Echte Fans müssen nicht bis Samstag warten. Bereits am heutigen Dienstag beginnt im Fernsehen der Song-Contest-Marathon: Ab 21 Uhr am Abend überträgt Pro7 das erste Halbfinale mit 19 Teilnehmern, moderiert von Judith Rakers, Stefan Raab und Anke Engelke, kommentiert von Peter Urban – dem traditionellen Kommentator des Song Contests. Am Donnerstag folgt das zweite Halbfinale in der ARD. Pro7 bringt von Mittwoch bis Freitag (22.15 Uhr) Neuigkeiten in „Eurovision total“, mit Matthias Opdenhövel, Lena und Stefan Raab. Darüber hinaus zeigt das Erste jeden Tag um 18.50 Uhr Vorberichte in „Show für Deutschland“. Das Finale wird am Samstag ab 21 Uhr in der ARD übertragen. Tsp

Rainer Moritz

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: