© Galerie Nathalia Obadia, Paris/Brussels

Brook Andrew in der Australischen Botschaft: Geschichte wird gemacht

Pop-Art trifft Kolonialismus: Der australische Künstler Brook Andrew setzt die Geschichte der Aborigines in einen internationalen Kontext.

Erfahrungsgemäß dauert es sehr lange, bis eine Nation sich auf ein öffentliches Denkmal einigt. 1988 regte die Publizistin Lea Rosh den Bau eines Holocaust-Mahnmals in Berlin an. 2005 wurde das Stelenfeld von Peter Eisenman eröffnet. Die Idee für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal, das an den Mauerfall und den Bürgermut der DDR-Bewohner erinnert, kam im Jahr 1998 auf. Elf Jahre nach dem Bundestagsbeschluss zur Errichtung und vielen Querelen kommt der Bau nun in Gang. Es ist ein langer Marsch, auf den sich Brook Andrew einstellen muss. Der 1970 in Sydney geborene Künstler beklagt, dass in Australien die Ausrottung der Aborigines und die brutalen Kolonialkriege zu wenig sichtbar seien. Er plädiert für eine nationale Gedenkstätte, die an die verbrecherische Landnahme der europäischen Siedler erinnert. Mit dieser Ansicht ist er nicht allein. „Australien hat ein Gedenkproblem“, hieß es im Juni 2018 im britischen „Guardian“.

Derzeit ist in der Australischen Botschaft Andrews Ausstellung „Denkmal“ zu sehen. Die Geschichte der Aborigines sieht er dabei in einem internationalen Kontext. Andrews künstlerische Methode besteht im Re-Arrangieren von Archivmaterial. Das hat er im Van Abbemuseum in Eindhoven, im Musée du Quai Branly in Paris und etlichen anderen Museen bereits ausprobiert. Und er studiert die Erinnerungskultur Europas.

Alternative zur behaupteten Linearität von Geschichte

Andrew verbrachte zwölf Monate in Berlin, im Rahmen eines Stipendiums am Künstlerhaus Bethanien. In dieser Zeit recherchierte er in Deutschland und den Nachbarländern zu Denkmälern, die an Faschismus und Völkermord erinnern. „Representation, remembrance and the memorial“ heißt ein dreijähriges Forschungsprojekt, das ihm das Australien Research Council 2016 gewährte und in dem es auch darum geht, internationale Erfahrungen zusammenzutragen. Einige der Beispiele, die Andrew gesammelt hat, tauchen in seinen Werken auf; wie der tonnenschwere Leninkopf, der Teil eines Ost-Berliner Denkmals war, das nach dem Mauerfall abgebaut und im Märkischen Sand vergraben worden war. In Andrews Assemblagen, die im Ausstellungsraum der Botschaft hängen, kommt diese Forschung allerdings nur rudimentär zur Ansicht. Seine Kunst versteht sich nicht aufs Dokumentieren.

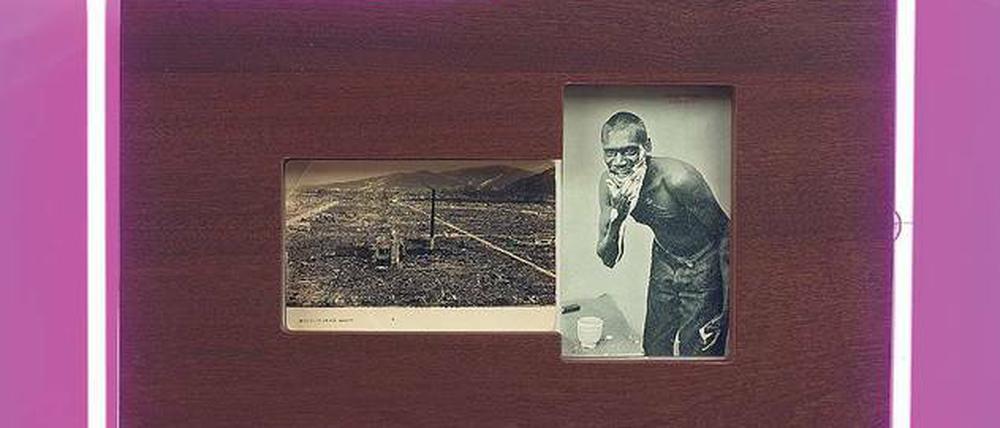

Zu sehen sind mehrere in dicken Holzrahmen platzierte Collagen, die Postkarten und historische Fotos der indigenen Bevölkerung Australiens mit Bildern aus anderen Zeiten und anderen Kontinenten kombinieren. So landet ein Foto eines orthodoxen israelischen Soldaten mit Schläfenlocken neben einem Bild von Rudi Dutschke, der auf einer Demo ins Mikrofon brüllt. Die Aufnahme eines Aborigine-Mannes mit Rasierschaum im Gesicht und rassistischer Bildunterschrift hängt neben einer zerstörten Landschaft in Hiroshima. Man kann lange darüber grübeln, wo die Verbindung zwischen den Bildern liegt. Geht es um Geopolitik? Um sich fortpflanzenden Rassismus? Um Fortschritt und Rückschritt? Kausale oder lineare Zusammenhänge auszumachen, ist aber gerade nicht Andrews Ziel. Er orientiert sich eher an Walter Benjamin und dessen Begriff der „Konstellationen“. Andrew sieht seine Collagen als Alternative zur behaupteten Linearität von Geschichte. Historische Ereignisse würden durch neue Konstellationen in die Gegenwart geholt. Die hölzernen Rahmen hat er zudem mit Neonbändern eingefasst. Kolonialismus und Pop-Art treffen bei Andrew oft aufeinander. Ihm ginge es um „De-Kolonialisierung“ und „De-Modernisierung“, heißt es in einem seiner Bücher.

Streit über nationale Denkmäler kann heilend sein

Man fühlt diesen Anspruch, den Rest muss man sich erarbeiten. Etwa wenn es um den australischen Filmklassiker „Jedda“ geht. Er war 1955 der erste australische Spielfilm, der in Farbe gedreht wurde und gleichzeitig einer der ersten, in dem Aborigines die Hauptrollen spielen. Rassenkonflikte werden darin offen verhandelt. Andrew hat die Original-Tonspur entfernt und unterlegt die Szenen mit einem neu geschriebenen Science-Fiction-Text. Das führt dazu, dass die schwarzen Protagonisten im felsigen Nordterritorium von Australien wirken wie Helden mit Spezialwissen, die eine ferne Zukunft gestalten. Den Film zeigt Andrew auf einer großen Leinwand. Einige Szenen sind außerdem Teil der Installation „Mirror IX“. Zum „Jedda“-Remake kombiniert er Interviews mit Aktivisten, die sich für die Rechte der indigenen Bevölkerung einsetzen, sowie mit Bildern von europäischen Denkmälern, teils beschmiert und sabotiert. Die Filme werden gestapelt, wie auf einem Desktop mit mehreren Fenstern. Dabei sind die Szenen so geschnitten, dass man immer etwas zu langsam ist, um alle Inhalte zu erfassen. Überforderung stellt sich ein, die wohl dazu beitragen soll, das Gehirn von alten Skripten zu befreien. Das funktioniert, zurück bleiben Fragen.

Nach dem linken Studentenführer Rudi Dutschke ist immerhin eine Straße im ehemaligen Kreuzberger Zeitungsviertel benannt, dort, wo auch der mit Dutschke verfeindete Axel Springer Verlag angesiedelt ist. Der gestürzte Leninkopf wurde wieder ausgebuddelt und ist heute in der Zitadelle Spandau ausgestellt. Vielleicht hat es einen Sinn, wenn über nationale Denkmäler lange gestritten wird. Es könnte ein Teil der Heilung sein.

Australische Botschaft, Wallstr. 76, bis 15.2., Mo-Fr 8.30 Uhr bis 17 Uhr

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false