© Imago

Amerika nach der Wahl: Die Demokratie ist mächtiger als Trump

Der Machtwechsel in den USA ist noch nicht offiziell verkündet. Dabei vollzieht er sich längst, dank der normativen Kraft des Faktischen.

Stand:

Es ist erstaunlich, wie sich in diesen Tagen der Wechsel der Macht in den USA bereits vollzieht. Erst scheint nach dem Wahltag noch alles offen zu sein, dann wächst die Zahl der ausgezählten Wählerstimmen für Joe Biden zwar stetig an. Aber während der Amtsinhaber im Weißen Haus mauert und von Wahlbetrug twittert, passiert etwas, das als Meldung zunächst fast untergeht gegenüber dem als Zeitlupendrama ablaufenden Countdown in den Wahllokalen von Georgia und Pennsylvania. Der Secret Service entscheidet, den bereits bestehenden Schutz von Bidens Wohnhaus und seiner Nachbarschaft in der Kleinstadt Wilmington massiv zu verstärken. Dazu wird der Luftraum über Wilmington gesperrt.

So beginnt, buchstäblich, ein atmosphärischer Wechsel. Am Boden und in der Luft. Und noch bevor am Freitag mehrere US-Sender die Übertragung einer gespenstischen Ansprache Donald Trumps im Weißen Haus einfach abbrechen. Es ist ein weiteres Indiz, dass dem noch amtierenden Präsidenten die Macht entgleitet. Bevor irgendjemand offiziell den Wahlausgang verkündet hat. Plötzlich gibt es einen zweiten Präsidenten – weil die fortschreitende Auszählung der Stimmen durch keine Magie der amtierenden Macht mehr zu verhindern ist.

Die schiere demokratische Prozedur – das ist die starke politisch-psychologische Erfahrung der vergangenen Tage – entfaltet einen wirksamen Gegenzauber. Deshalb wirkten die TV-Kameraeinblicke in die nüchternen Wahllokale etwa von Philadelphia auf einmal wie Szenen aus sakralen, mit einem unsichtbaren Pathos aufgeladenen Räumen.

Noch immer versucht Trump freilich, mit seinen juristischen Fehden und der Nichtanerkennung von Realitäten sich in einem Omnipotenzwahn an der Macht zu halten. Aber die Umwertung aller Werte, die Shakespeare mit dem Hexen-Ruf „Foul is fair and fair is foul“ zur Wahrheit einer Lügenwelt erklärt, sie scheint als populistische Masche inzwischen nicht mehr so alptraumhaft wirksam zu sein wie in den letzten vier Jahren. Trotz 70 Millionen Trump-Wählern, noch immer.

Von Shakespeare lernen

Der Literaturwissenschaftler und Pulitzer-Preisträger Stephen Greenblatt hat 2018 ein weltweit gelesenes Buch veröffentlicht, das er „Tyrant“ überschrieb. Der originale Untertitel „Shakespeare on Politics“ wurde in der deutschen Ausgabe („Der Tyrann“) noch verdeutlicht zu „Shakespeares Machtkunde für das 21. Jahrhundert“. Vordergründig handelte Greenblatt von Herrschern wie Macbeth oder Richard III., die als Usurpatoren die Macht nicht nur mit Gewalt, sondern vielfach mit Demagogie erringen und wieder verspielen.

Gemeint aber sind über alle historischen Unterschiede hinweg die heutigen Populisten, allen voran der Typus Trump. Ihn nennt Greenblatt freilich nie. Das erinnert ein wenig an die „Harry-Potter“-Autorin und Shakespeare-Kennerin J. K. Rowling, die ihren „Dark Lord“ gerne als „den, dessen Name nicht genannt werden soll“ bezeichnet.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

So ähnlich hätten es jetzt gerne viele Biden-Anhänger und die Fans seiner charismatischen Vizin Kamala Harris. Doch böse Geister in Politik und Gesellschaft bannt man nicht durch ihre vermeintliche Nicht-Beschwörung. Das Trump-Regime ist umgekehrt aber auch nicht vergleichbar mit den autoritären Strukturen in Putins Russland oder inzwischen in Polen und Ungarn. Hierauf hat eine Analyse von Anna Sauerbrey in dieser Zeitung gerade hingewiesen. Alle, die Joe Biden jetzt schon weltweit als President elected bezeichnen, vertrauen ja angesichts von Trumps unbewiesenen Betrugsvorwürfen letztlich auf die Unabhängigkeit der Gerichte. Das gilt selbst für den konservativ besetzten Supreme Court.

Normative Kraft des Faktischen

Die Ironie der jüngsten Geschichte liegt eher darin, dass ausgerechnet Trump als Protagonist des vermeintlich Postfaktischen jetzt in seinem White-House-Bunker etwas erfahren muss, das der deutsche Staatsrechtslehrer Georg Jellinek um 1900 die „normative Kraft des Faktischen“ genannt hat. Wobei Jellinek die Legitimität der Normwirkung nicht bei offensichtlich willkürlichen Akten gegeben sah, sondern gleichsam nur innerhalb eines auch moralisch vertretbaren Rechtssystems.

Gleichzeitig stützt sich der begonnene Machtwechsel in den USA infolge der unbehinderten Wahlstimmenzählung auch auf das, was der Soziologe Niklas Luhmann vor fünfzig Jahren als „Legitimation durch Verfahren“ bezeichnet hat.

© Reuters

So schwingt das Pendel der Macht, von dem bereits Shakespeares Königsdramen erzählen, zurück. Aus Schicksal ist, trotz aller Reformnotwendigkeiten im US-Wahlsystem, eine demokratische Prozedur geworden. Die Frage ist nur, wer dem Amtsinhaber im Weißen Haus statt zum persönlichen Untergang in Schande und Lächerlichkeit noch zu einem gebührenden Abgang zu raten vermag. Oft wurde Silvio Berlusconi als „Blaupause“ für Trump gesehen.

Auch der italienische Magnat hatte sich am Ende seiner letzten Ministerpräsidentschaft erst beratungsresistent an die politische Macht (und juristische Immunität) geklammert. Bis ein Familienrat auf den Patron einwirkte, mit Blick auf den weiteren wirtschaftlichen Schaden für den Berlusconi-Clan. Während ein Trump-Sohn noch vom „totalen Krieg“ faselte, soll es im Umkreis von Schwiegersohn Jared Kushner und Gattin Melania erste Selbstkritik geben.

Joe Biden befriedet Amerikas aufgewühlte Seele

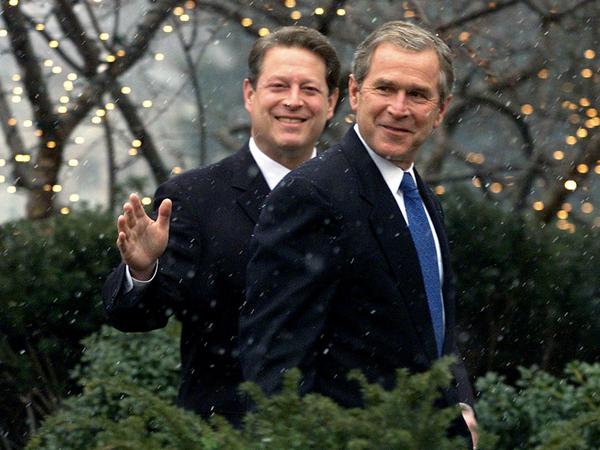

Das freilich ist die Hintertreppe. Nicht weiter helfen bei Trumps Charakter ohnehin nicht die historischen Vergleiche mit Politikern wie etwa John McCain, der seine Niederlage gegen Barack Obama honorig eingestand. Oder die Größe von Al Gore, der trotz seines Siegs bei der absoluten Zahl der Wählerstimmen und einer umstrittenen Entscheidung im Bundesstaat Florida George W. Bush als Wahlsieger akzeptierte und gratulierte.

Wichtiger ist ohnehin, ob Joe Biden Amerikas aufgewühlte Seele zu befrieden mag. Um von Corona-Bekämpfung bis zum Klimawandel wieder politische Verantwortung wahrzunehmen. Geistiger Zuspruch findet sich beim ersten Präsidenten der USA. Als George Washington 1796 beschloss, nach acht Jahren als Präsident keine damals noch mögliche dritte Amtszeit anzustreben, schrieb er für eine Zeitung in Philadelphia(!) seine legendäre „Farewell Adress“.

Es war noch die Frühzeit der Demokratie, die USA waren (auch damals) von Uneinigkeit bedroht. Washington plädierte für faire Abkommen mit ausländischen Staaten im Sinne übergreifender Humanität, auch für außenpolitische Neutralität. Vor allem aber warnte er vor der Gefahr, dass einander bekämpfende politische Parteien ihre Selbstsucht über das Gemeinwohl stellten. Hier wird der Mann, dessen Porträt jede Ein-Dollar-Note ziert, wieder zum Zeitgenossen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: