© Kitty Kleist-Heinrich

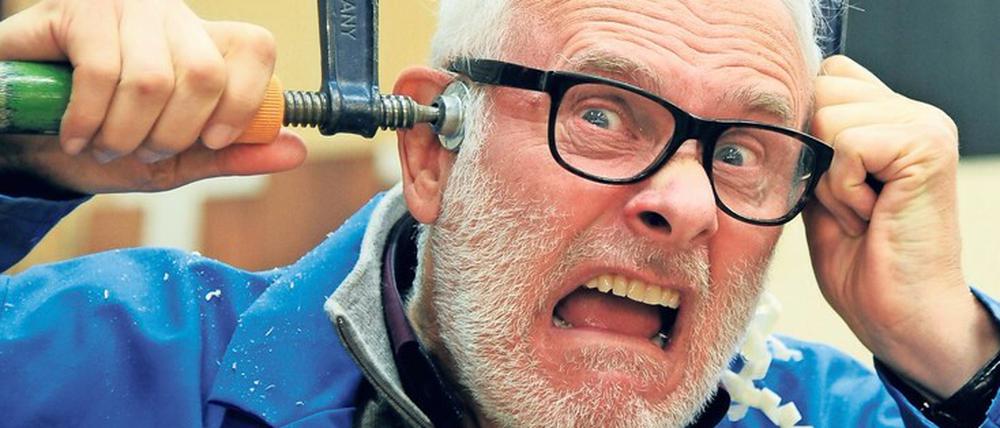

Interview mit Herbert Fritsch: „Ich war der Twistkönig“

Der Regisseur, Schauspieler und Bühnenbildner Herbert Fritsch wird 70. Ein Gespräch über die Kunst der Komödie und Theatermacher in der Pandemie.

Stand:

Herr Fritsch, was sind das für bunte Streifen um Sie herum?

Das ist ein Hintergrund, den ich mir gebastelt habe. Der soll alles Private verdecken, also wie es hier wirklich in der Wohnung aussieht. Es ist die Illusion eines geordneten Raums, wo die Welt noch in Ordnung ist.

Der Clown trägt grelle Schminke?

(lacht) Ich maskiere den Raum, aber eigentlich mich selbst. Ich will ja letztendlich nichts preisgeben.

Sie bauen herrlich komplizierte Bühnenbilder. Wann hat man Sie eigentlich das letzte Mal als Schauspieler gesehen?

Das ist schon sehr lange her. Gut zehn Jahre. Es war in Halle an der Saale, ich habe das „Haus in Montevideo“ inszeniert und auch selbst gespielt. Ein Stück von Goetz.

Curt oder Rainald Goetz?

Curt natürlich. Ein tolle Komödie, gut geschrieben, genau mein Niveau.

Da liegen die Anfänge Ihrer Regiearbeit.

Ich habe in Luzern begonnen, im Jahr 2006, danach kamen Inszenierungen in Magdeburg, Schwerin, Wiesbaden, Oberhausen ...

Und 2011 sind Sie an die Volksbühne zurückgekommen, als Regisseur.

Das war eine extreme Herausforderung, nach all dem, was ich dort erlebt hatte. Ich dachte mir, wenn ich zurückkehre, muss ich genau das Gegenteil von dem machen, was die Volksbühne sonst macht. So habe ich „Die spanische Fliege“ ausgesucht und war mir sicher, eins aufs Dach zu kriegen. Ich wollte endlich einmal so arbeiten, wie ich es mir als Schauspieler auch an der Volksbühne immer gewünscht hatte. Es hat ganz gut funktioniert.

© Soeren Stache/dpa

Sie wurden mehrfach zum Theatertreffen eingeladen. Sie hatten ein aufgedrehtes Ensemble, angeführt von Wolfram Koch.

Wir arbeiten jetzt wieder zusammen, machen am Schauspiel Frankfurt den „Theatermacher“ von Thomas Bernhard. „Das Theater ist eine jahrtausendealte Perversion“, heißt es im Stück. Ist das nicht unglaublich schön? Am Theater dürfen wir verrückt und verlogen sein, was soll diese ganze falsche Moral. Man muss sich doch nicht den ganzen Stress antun und systemrelevant sein. Es geht mir auf den Zeiger, wenn die Leute sich ständig dafür entschuldigen, dass sie Theater spielen.

Aber ein ernstzunehmendes Theater muss doch jetzt irgendetwas mit Donald Trump machen oder Corona. Etwas Kritisches!

Wir haben in den Intendanzen und der Regie schon genügend Trumps… (die Zoom-Verbindung bricht ab)

… offenbar werden wir abgehört und gleich zensiert. Sprechen wir weiter am Telefon, leider ohne die bunten Streifen. Hallo?

Ja, also, die kleinen Trumps sollen ruhig ihr Theater machen und die „Wahrheit“ zeigen und so weiter. Aber ich will da keine Namen nennen. Bei Frank Castorf jedenfalls war es anders, er hat von Anfang an ehrlich gesagt, ich bin der Fürst. Mit Frank konnte man prima streiten.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können]

Am Mainstream gemessen, verfolgen Sie mit den Komödien einen Anti-Spielplan.

„Der Theatermacher“ ist schon eine Komödie, aber auch nicht einfach. Wir haben am Theater ja immer Angst vor unserer eigenen Lächerlichkeit. Und diese Figur, dieser Bruscon, hat das alles, die Eitelkeit, den Irrsinn, wie David Lynchs „Eraserhead“, man fragt sich, was ist das für ein Idiot, meint der das ernst? Genau das gefällt mir am Theater – dass wir solche seltsamen Gestalten sind, größenwahnsinnig, mit Minderwertigkeitskomplexen. Dass wir an den Punkt kommen, über uns selbst lachen zu können. Bernhard lässt seine Hauptfigur, den Theatermacher, sagen: Die letzten fünf Minuten der Komödie müssen im Dunkeln spielen, sonst ist sie kaputt, sonst wirkt sie nicht. Stell dir das mal vor! Das erlaubt kein Theaterbetrieb!

Werden wir die Inszenierung auch mal zu sehen bekommen?

Nein, wir können das Stück erst einmal nicht zeigen. Eventuell müssen wir auch die Proben abbrechen. Es weiß ja keiner, was passiert, was dieses Virus mit uns vorhat. Ich gehöre zur Risikogruppe, klar, ich könnte ja auch schon tot sein. Dass ich mich überhaupt noch am Theater herumtreiben kann, ist eine schöne Sache. Mal sehen, wie lange es noch geht.

© Doris Spiekermann-Klaas

Denken Sie schon mal ans Aufhören?

Wenn ich in Rente ginge, wäre ich nächste Woche tot.

Das soll hier ja ein Geburtstagsgespräch sein – also, macht Ihnen die 7 vor der 0 etwas aus?

Ach, so richtig habe ich noch nie Geburtstag gefeiert. War immer ein komischer Tag. 7 plus 0 – ich bin eigentlich sieben.

Ich hätte bei Ihnen eher auf Pubertät getippt. Wie sind Ihre Kindheitserinnerungen?

Es gibt ein Foto von mir, da war ich im katholischen Kindergarten in Bayern. Wir spielten „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, und ich war einer der Zwerge. Wir hatten schöne Filzkleider und Zipfelmützen. Ich stand auf der Bühne, und plötzlich begann sich meine Kostüm unten zu verfärben. Ich hatte mir in die Hose gemacht. Ich musste dringend und durfte nicht von der Bühne gehen. Später in der Schule, in der 5. Klasse, habe ich dann einen Twistwettbewerb gewonnen und bin Twistkönig geworden. Bei Castorf haben wir auch viel getwistet.

Schon früh ein Extremschauspieler?

Als ich in Stuttgart damals bei Ivan Nagel engagiert war, spielte ich in der „Linie 1“ den Bambi. Und in einem Stück von Harald Mueller, „Das Totenfloß“, war ich der Checker. Der Checker checkt jeden, in einer verseuchten Welt nach der Apokalypse. Das war 1986, im Jahr der Katastrophe von Tschernobyl.

Der Checker hat in der Pandemie wieder Zukunft.

Die ganze Rolle habe ich mit einer Gasmaske gespielt, und dazu trug ich einen Taucheranzug. Bei den Proben tobte ich herum wie ein Wahnsinniger und fiel in Ohnmacht. Die Kollegen stürzten herbei und rissen mir das Gummizeug vom Leib – da kam ein Wasserschwall heraus. Ich war total dehydriert.

© Doris Spiekermann-Klaas

Sie waren einfach ein Provokateur, auch bei der „Frau vom Meer“ in der Regie von Castorf an der Volksbühne. Sie hatten einen endlosen Monolog. Wie lange dauerte der eigentlich?

Manchmal bis zu fünfzig Minuten.

Mit wieviel Text?

Eine Seite im Reclamheft. Die Zuschauer haben immer versucht, mich zu unterbrechen, und dann dauert es eben noch länger. Beim Gastspiel in Stockholm hatte ich einen Langenscheidt-Reisesprachführer dabei und tippte dann, als die ersten Zwischenrufe kamen beim Monolog, auf den Satz: „Könnten Sie bitte meine Bremsflüssigkeit erneuern?“

Bei Herbert Fritsch fragt man sich natürlich, der hat doch keine Bremse, wozu braucht der Bremsflüssigkeit?

Es stimmt ja gar nicht, dass Schauspieler immer nur gemocht werden wollen. Ich finde es gut, wenn man da unten eine Meute vor sich hat, die kurz davor ist, einen totzuschlagen. Man schwingt wie ein Matador vor dem Publikum das rote Tuch.

Haben Sie auch wieder Pläne, in Berlin zu arbeiten?

Ja, aber das ist noch nicht spruchreif.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: