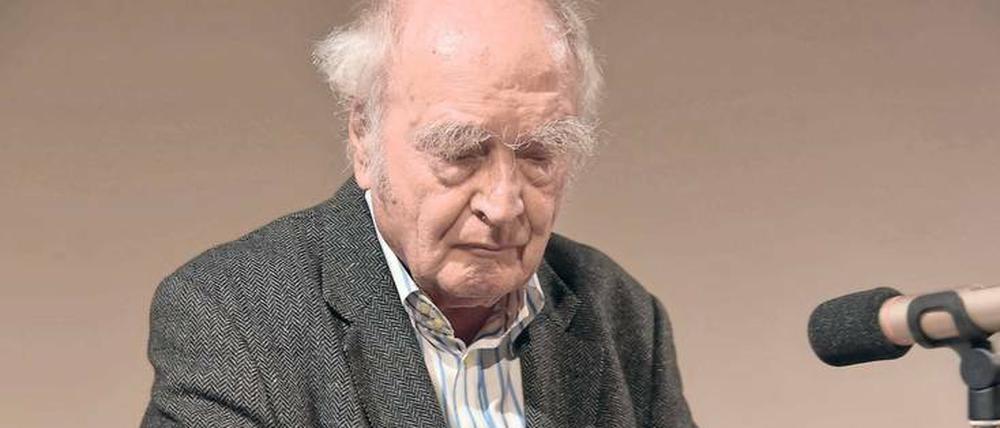

© Ulf Mauder/dpa

"Spätdienst" von Martin Walser: Ohne die Wörter ist alles nichts

Die Welt kann selbst im Alter noch schöner werden: Martin Walser leistet „Spätdienst“ – und provoziert wieder einmal seine Kritiker.

Seinen letzten Roman, der zumindest von seinem Verlag noch als ein solcher auf dem Cover bezeichnet wurde, „Statt etwas oder Der letzte Rank“, den begann Martin Walser mit den Worten: „Mir geht es ein bisschen zu gut.“ Anfang 2017 erschien dieses Buch, und seitdem scheint es Walser, gemessen an seiner Produktivität, weiterhin vielleicht nicht „zu gut“, aber doch gut zu gehen. Nach dem im Frühjahr 2018 veröffentlichten Prosaband „Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte“, der formal aus losen Blog-Einträgen über die Liebe eines Mannes zu zwei Frauen besteht, kommt dieser Tage wieder ein Walser-Buch mit dem bezeichnenden Titel „Spätdienst“ auf den Markt.

Walser schreibt, deshalb geht es ihm gut. Leben und Schreiben, das war bei ihm seit jeher eins. So ist ihm nun, da er die neunzig überschritten hat, die Sprache vor allem „ein Selbstgespräch“ – auch wenn seine Sprache sich vielleicht nicht mehr so leicht wie ehedem zu festhaltenden Worten in bestimmten Sinnzusammenhängen fügt. Denn wie beklagt es Walser in „Spätdienst“ auch einmal: „Wieder einmal abgehauen, wieder einmal nichts, / die Angefangenheiten mehren sich, / lass es doch lieber, bleib doch / in deiner Schale und verrucht.“

Walser beschäftigt sich wieder mit seinen "Gegnern", den Kritikern

„Spätdienst“ besteht aus lauter solchen oft vierzeiligen, oft auch kürzeren und ein paar längeren Notaten. Die kann man rein formal als Gedichte bezeichnen, haben mal fließende Prosaübergänge, mal aphoristischen, mal sentenzenhaften Charakter. Was Walser selbst letztendlich aber schnurz ist, um formal-literarische Kategorien kümmert er sich schon länger nicht mehr, „ich lass es einfach keimen, von mir aus soll’s sich reimen.“ Vor allem sollen die Notate eins transportieren: seine Bekenntnisse und aktuelle Stimmungen, eben jene eines sehr alt gewordenen, in Deutschland sehr berühmten, nicht immer unumstrittenen Schriftstellers, von wegen der Paulskirchenrede und des Romans „Tod eines Kritikers“.

Um das Alter, den Tod und die Zeit geht es in diesem sicher noch lange nicht letzten Walser-Buch, so wie in vielen seiner späten Bücher. Um die Liebe hie und da, aber auch und immer wieder, Walser bleibt sich gern treu, im Alter erst recht: um seine „Gegner“, wie er sie immer noch nennt, die Kritiker. Nach und nach geht er sie durch, selbst jene, die tot sind wie Fritz J. Raddatz oder Marcel Reich-Ranicki. Nicht zuletzt diese Notate und das darin verwendete Präsens (Über Raddatz heißt es: „Wenn ihm zum Beweis die Wörter fehlen, ersetzt er sie durch stuhlischen Drang“) weisen darauf hin, dass „Schreibdienst“ nicht nur aus neuen Überlegungen besteht, sondern auch ältere Tagebucheinträge Einlass gefunden haben. Was der Gesamtstimmigkeit nicht abträglich ist: Unter der Walser-Sonne leuchtete nie so viel Neues.

So bekommt jeder einst missliebige Kritiker sein Fett weg, einmal bedankt er sich aber auch ganz rührend. Vor allem aber meint Martin Walser, sie, uns, ein letztes Mal provozieren zu müssen mit den Zeilen „Ostern, schönes Feuilleton / aus Blut und Blüte, / du, das feiern wir! / Statt Golgatha, Verdun und Auschwitz / lassen wir diesmal / holzschnitthaft Hué herkommen und sagen keinem hierzulande nach, / dass er diesen Krieg andauernd billigt (…)“.

Hier will jemand nicht im "Vorwurfselend" verenden

Einfach Golgatha, Verdun und Auschwitz reihen, als Reiz- und Schlagwörter ausstellen, um ihr Leer- und Hülsesein als genau solche Reiz- und Schlagwörter zu dokumentieren (obwohl Walser selbst es besser weiß: „Die Wörter wohnen in mir“ oder: „Ohne euch ist nichts“), ist natürlich problematisch. Aber ihn nun gleich wieder als Geschichtsrevisionisten und Holocaust-Relativierer zu entlarven, wie es die „FAZ“ prompt getan hat?

Vielleicht lässt genau das ihn weiter gutgehen, ihn nicht „im Vorwurfselend“ verenden, wie er es selbst, sein lyrisches Ich von sich verlangt, (obwohl die ewige Kritikerschelte nichts anderes ist, Vorwurfselend). Vielleicht braucht Walser das als Schreibmotivation. Zumal in „Spätdienst“ so manches nicht so Gelungene, Niedere wie „Blut fließt bekanntlich, ich wüsste gern, wohin“ neben Gelungenem, schonungslos Offenem und typisch Walser-haftem steht wie „Je weniger man hat von dieser Welt, desto schöner findet man sie“ oder „Solange ich noch gegen etwas bin, glaube ich mir nicht“.

Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr, könnte man walseresk anfügen. „Seine“ Leser, die treuen, gerade die des enorm zersaust wirkenden, betont selbstentblößenden Spätwerks werden „Spätdienst“ lesen und mögen. Und die anderen, die „Gegner“? Es wäre wohl die größte Genugtuung für Walser, hätte er sie mit „Spätdienst“ noch einmal gegen sich aufgebracht. Wie heißt es hier schließlich: „Das Urteil, das ich kennenlerne durch die Vollstrecker, heißt: Du musst am Leben bleiben.“

Martin Walser: Spätdienst. Rowohlt Verlag, Reinbek 2018. 207 Seiten, 20 €.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false