© Manfred Thomas

Kultur: „ Durchkomponieren war weniger wichtig“

Jutta Götzmann, Chefin des Potsdam Museums, über die Doppelausstellung zu Carl Blechen und Carl Gustav Wegener

Stand:

Frau Götzmann, die Maler Carl Blechen und Carl Gustav Wegener gelten als Entdecker des märkischen Landschaftsbildes. Was hat es mit diesem Genre auf sich?

Im 18. Jahrhundert konzentrierten sich die Künstler verstärkt auf die Vedutenmalerei, also auf die Malerei des Stadtbildes von Potsdam und die Einbettung der Schlösser in die umgebene Landschaft. Zu den idealen Ansichten zählte der Blick vom Brauhausberg. Dabei stand die Lage der Stadt und die architektonische Silhouette im Zentrum des künstlerischen Interesses. Dass sich das Natur- und Landschaftsbild als eigenständiges Genre herausbildet, geschah erst verstärkt im 19. Jahrhundert. Helmut Börsch-Supan zufolge basiert das märkische Landschaftsbild in den 1830er-Jahren auf Carl Blechen, wenig später gefolgt von Carl Gustav Wegener. Bei den Berliner Akademie-Ausstellungen ist die Genre-Bezeichnung „märkisch“ 1834 erstmals verzeichnet.

Was zeichnet die märkische Landschaft aus? Was machte sie so reizvoll für die beiden Künstler Blechen und Wegener?

Es ist eine Landschaft, die durch den märkischen Sand und durch Kiefernwälder bestimmt ist. Akzente der Landschaft machen die vielen Seen und Seenlandschaften sowie die harmonischen Hügel aus. Durch die Verbindung vom Grün der Wälder und dem Blau der Seen erhält die Landschaft eine besondere Attraktivität. Die märkische Landschaft besitzt durch den sandigen Boden aber auch spröde und karge Partien, die wiederum mit dem niedrigen Horizont einen besonderen malerischen Reiz besitzen. Unbekannte und scheinbar unauffällige Naturmotive sind von Blechen und Wegener zum besonderen Bildmotiv erhoben worden.

Am Wochenende eröffnen Sie im Potsdam Museum die Ausstellung „Carl Blechen und Carl Gustav Wegener im Dialog“. Wie kam es zu der Idee, die beiden Maler in einer gemeinsamen Ausstellung zu präsentieren?

Die Grundidee ging von Cottbus aus. Dort hatte man sich wegen einer Umstrukturierung der eigenen Sammlung im Museum und Park Schloss Branitz entschlossen, den Blechen-Bestand auf Reisen zu geben. Durch die Einrichtung der neuen Dauerausstellung ab 2015 wird die bedeutende Blechen-Sammlung sicherlich künftig nicht mehr für längere Zeit ausgeliehen werden. Aus dieser Idee entstand das Konzept, Blechen gemeinsam mit dem bekanntesten Potsdamer Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts, Carl Gustav Wegener, zu präsentieren.

Wie haben sich Blechen und Wegener in ihren Bildern mit der märkischen Landschaft auseinandergesetzt?

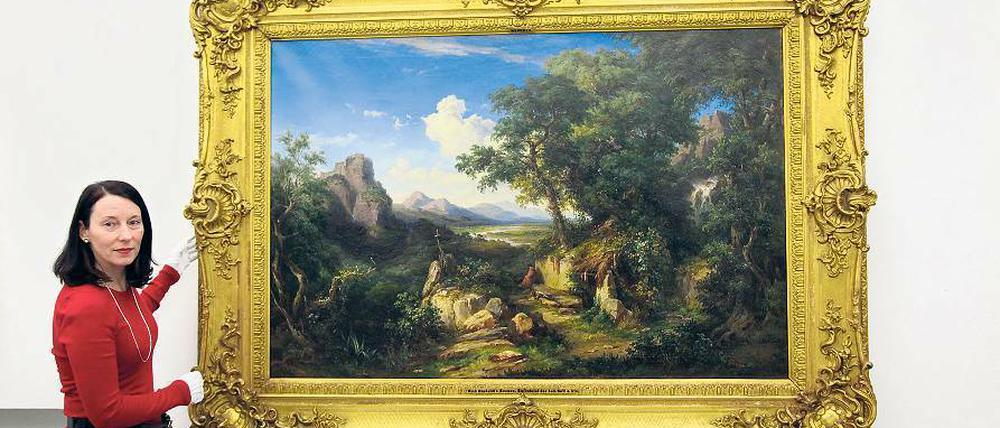

Für beide Maler war es eine Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Umgebung im Raum Cottbus, ebenso wie in Potsdam und der Region der Berliner Akademie. In der Ausstellung präsentieren wir beide Künstler in einer direkten Gegenüberstellung im Rundraum des Potsdam Museums. Ein Dialogpaar wird durch Blechens „Märkische Landschaft“ von 1823 gebildet und durch Wegeners „Kiefernwald“ von 1855. Blechens Kiefern erscheinen wie Fabelwesen in dramatischem Licht, die perspektivisch verkleinerten Wanderern geradezu Furcht einflößen. Ein Beispiel für Blechens Tendenz, innere Gemütszustände mit Landschaftsmotiven zu verbinden. Gegensätzlich ist hierzu Wegeners leuchtendes Rot der Kiefernstämme und die fast impressionistisch wirkende Lichtspiegelung. Mit der besonderen Kargheit der märkischen Sandböden Brandenburgs beschäftigen sich beide Maler in einem weiteren Dialogpaar, das zeitlich 20 Jahre auseinanderliegt. Blechen zeigt seinen schroff und steinig gemalten „Sandweg“ in besonderer Nahsicht vor hoher Horizontlinie, Wegeners „Seeufer mit Kiefern“ wirkt vor der leichten Anhöhe lieblich.

War Carl Blechen, der von seinen Zeitgenossen oft auch in einem Atemzug mit Caspar David Friedrich genannt wurde, ein Romantiker?

Carl Blechen begegnete vermutlich 1823 in Dresden Caspar David Friedrich, von seinem Werk war er fasziniert. Blechens Motivwahl der gotischen Ruinen, Waldinnenräume und Einsiedler basiert ebenfalls auf dem Geist der Romantik. Seine Natureindrücke verbinden sich mit Gefühls- und Seelenlandschaften. Dennoch ist eine solche eindeutige Zuordnung immer schwierig. Er ist in seinem Werk auch dem Realismus verbunden und entwickelte einen unverwechselbaren Stil.

Darum auch der Untertitel zur Ausstellung „Romantik und Realismus in der Landschaftsmalerei“?

Romantik und Realismus sind zwei Pole der Landschaftsmalerei in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Überlegung bei dieser Ausstellung beruhte darauf, den Abgrenzungen und Überschneidungen beider Oberbegriffe „Romantik“ und „Realismus“, die nicht auf Stilen, sondern auf künstlerischen Epochen beruhen, in den Arbeiten von Blechen und Wegener nachzuspüren. Vergleichende und trennende Ansätze werden in der Natur- und Landschaftsauffassung beider Künstler aufgezeigt.

Welche Parallelen gibt es zwischen den beiden Malern?

Die Berührungspunkte beider Künstler wurden in der Vorbereitungsphase der Ausstellung immer deutlicher. Zu nennen ist die Berliner Akademiezeit und die gemeinsame Beteiligung an Akademie-Ausstellungen, der Ankauf von Werken beider Maler über Potsdamer Sammler sowie biografische Parallelen. Beide zeichnen sich durch ihre Italiensehnsucht aus, die in Studienreisen mündeten, fast 20 Jahre zeitlich versetzt. Bei beiden Künstlern haben die Italieneindrücke das Spätwerk stark beeinflusst. Die Ölstudien zeigen bei Blechen wie bei Wegener die Unmittelbarkeit im Erfassen der Motive - beide haben eher intuitiv und spontan gearbeitet, das Durchkomponieren war ihnen weniger wichtig.

Wie haben Sie die Idee eines Dialogs zwischen Blechen und Wegener in der Ausstellung umgesetzt?

Die Ausstellung widmet nach einem gemeinsamen Auftakt der Protagonisten im Porträt und mittels Biografie jedem Künstler drei bis vier thematische Sektionen, die das jeweilige Gesamtwerk spiegeln. Diese Räume sind in farblich gestaltete Kabinette gegliedert. Bei Blechen nimmt z.B. das Frühwerk und die Italienreise einen wichtigen Stellenwert ein, das Spätwerk ist aber ebenfalls in einigen wichtigen Arbeiten vertreten. Wegener hat zwei zentrale Sektionen bekommen, die durch seine Wahlheimat Potsdam und seinen Italienaufenthalt von 1847/48 inhaltlich bestimmt sind. Zwei kleinere Themenkabinette stellen seine märkischen Landschaftsbilder vor sowie seine Reisen ans Meer, z.B. nach Holland und Skandinavien. Die Künstler treten im Rundraum des Museums in den Dialog. Gemälde-, Aquarell- und Skizzenpaare zeigen Gemeinsamkeiten in der Malweise sowie auch unterschiedliche Ansätze.

Kannten sich Blechen und Wegener überhaupt?

Dokumentarisch lässt sich das nicht belegen. Wir haben sämtliche Archive durchgesehen, um anhand von Schriftstücken Belege zu finden. Auf den Schülerlisten von Blechen an der Berliner Akademie ist Wegener nicht verzeichnet. Ab 1831 war Blechen Professor für Landschaftsmalerei an der Akademie, Wegener ist dort ab 1836 als Student eingetragen. Aber die Bekanntheit Blechens war in den 1830er-Jahren so groß, dass wir davon ausgehen müssen, dass Wegener ihn als Maler, möglicherweise auch kurz als Professor kennengelernt hat. Zudem gab es über die künstlerische Auseinandersetzung mit den Potsdamer Schlössern und Parks mögliche Berührungspunkte.

Die Fragen stellte Dirk Becker

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: