© Francois Stemmer

Kultur: Die Bestie erwacht

Mit „Mon Èlue Noire – Meine schwarze Auserwählte“ lotet Germaine Acogny das Trauma der Kolonialisierung aus

Stand:

Was für ein Skandal! Die schwarze Bestie schüttet die weiße Farbe aus. Der Blick trotzig. Direkt. Gezeichnet von kaum verhohlener Aggression. Der Sturm kann jederzeit beginnen. Oder besser der zweite Sturm. Der Sturm der Retourkutsche – nach dem Orkan der kolonialen Okkupation. Die Bestie lässt sich nicht mehr vereinnahmen. Da ist das weiße Publikum. Und dort ist die schwarze Tänzerin. Dazwischen liegt der unhintergehbare Spalt der Revolte. Der Wiedergutmachung. Oder der eines anderen vernichtenden Kampfes? Diesmal einer schwarzen Verwüstung? Was die Tänzerin Germaine Acogny in dem von Olivier Dubois choreografierten Performance-Tanzstück repräsentiert, ist der Aufruhr der versklavten Ethnien Afrikas am Beginn des postkolonialen Zeitalters. Sie ist der mahnende und erinnernde Körper. Produzenten und Betrachter sind hier gleichermaßen gefühlt in den 50er- und 60er-Jahren. Heute schreiben wir das Jahr 2015. Das muss man beachten.

Doch der Reihe nach. Mit dem Stück „Mon Èlue Noire – Meine schwarze Auserwählte“ hat am Donnerstag das diesjährige Kunstfestival „Made in Potsdam“ eröffnet. Noch bis zum 15. Februar werden Tanz, Bildende Kunst und Musik in der Schiffbauergasse gezeigt. Das Festival versteht sich als Impulsgeber, lokale und internationale Künstler in Potsdam zu zeigen und zu fördern. Die quasi politischen Motive sind zweierlei. Zum einen darf Kunst durchaus politisch sein im Sinne ihrer kritischen und sozial-diskursiven Inhalte. Zum anderen soll sie die kulturelle Infrastruktur befeuern, denn, so die Veranstalter, jede moderne Kommune braucht die moderne Kunst für ihre Entwicklung. Dabei ist das Festival in diesem Jahr einigermaßen frankophil gefärbt, was erklärt, warum der französische Botschafter Philippe Etienne der Eröffnung einen Besuch abstattete.

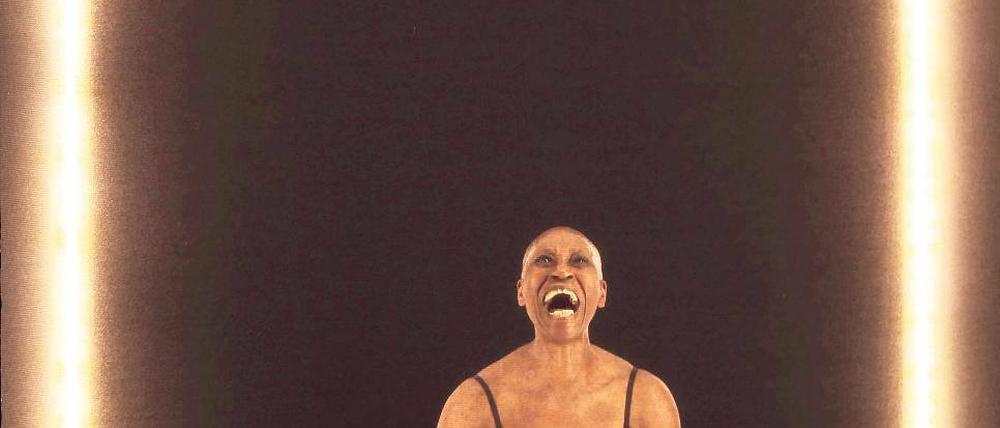

Zurück zum Stück. Was für ein Akt! Die Tänzerin Germaine Acogny ist 70! Und eine Kämpferin. Senegalesin und Französin zugleich, gründete sie im Jahr 1968 das erste afrikanische Tanzstudio. Geprägt vom Erbe ihrer Großmutter, Yoruba-Priesterin, entwickelte sie aus traditionellen afrikanischen Anteilen und dem klassischen Stil des Westens ihre eigene Technik. Glatzköpfig, trainiert und willenslastig sowie ausgestattet mit einer, wenn man so will, garstigen Anmut, erwächst sie auf der Bühne mit emblematischer Wucht. Die Bewegungsraum ist einem mit Gaze umwickelten Käfig nachempfunden. Vielleicht findet das menschliche Leben grundsätzlich in einem Käfig statt – einem Käfig der begrenzten Möglichkeiten. Doch das hier ist zweifellos eine Anspielung auf sklavische wie tierische Transporte, die dereinst den Kontinent Afrika Richtung Europa und Amerika verlassen haben. Und heute immer noch verlassen. Um auf dem Mittelmeer kenternd den Tod zu finden oder es wenigstens bis Pantelleria zu schaffen.

Olivier Dubois seinerseits, Jahrgang 1972, wurde 2011 vom Dance Europe Magazine als einer der 25 weltbesten Tänzer gewählt und verfügt über reichliche Erfahrung als Choreograf, Tänzer und Pädagoge. Unter anderem schuf er 2013 das Stück „Elegie“ für das Ballet National de Marseille im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas. Seit 2014 leitet er das Ballet du Nord in Rubaix. Sein jüngstes Stück „Souls“ wurde im Dezember 2013 in Kairo uraufgeführt. Aus der Zusammenarbeit mit Germaine Acogny entstand sein erstes Solostück. Die Bezeichnung „Meine schwarze Auserwählte“ stammt ursprünglich von Maurice Béjart, doch die geplante Zusammenarbeit mit dem großen französischen Choreografen kam nie zustande. Für Germaine Acogny wiederum ist es das erste Mal, dass sie als Interpretin für einen anderen Choreografen auftritt, nachdem sie bisher ausschließlich in ihren eigenen Stücken getanzt hat. Aus solcherlei politisch inspirierter und persönlicher Verklammerung entsteht immer eine besondere intime Produktion. „Bestie“ oder „Monster“, wie Olivier Dubois die Figur seiner Tänzerin bezeichnet, zeigt daher nicht nur historische Traumata an, sondern zielt auch auf persönliche Dämonen im kreativen Universum.

Die Geschichte ist schnell erzählt. Auf der musikalischen Folie von Igor Strawinskys „Le sacre du printemps“ wird die schwarze Auserwählte, archetypisch für das Schicksal Afrikas, zunächst gejagt und getrieben. Wir sehen einen auf der Stelle tretenden, rennenden, sich windenden Körper, der vergeblich versucht, sich seiner animistischen Kulturtechniken zu besinnen. Die Vertreibung aus dem schwarzen afrikanischen Paradies hinein ins weiße christliche ist nicht aufzuhalten. Die eintretende Pause nach der Vertreibungsjagd gebiert nur einen Scheinfrieden. In Wahrheit handelt es sich um ein teuflisches Angebot. Auf der Bühne vollzieht sich bruchartig sichtbar der Codewechsel. Die halbnackte Tänzerin legt ihren schwarzen Büstenhalter ab und streift einen weiß leuchtenden über. Überdies geschieht eine kleine architektonische, aber in symbolischer Hinsicht nicht unerhebliche Veränderung. Der Boden des Käfigs wird aufgeklappt und Germaine Acogny agiert von nun an tiefer – versenkt in das koloniale Kulturangebot aus Verhalten, Sprache und Moral. Tiefer meint vermutlich: der Hölle ein Stück näher. Und tatsächlich versucht die Auserwählte diese neue Kultur anzunehmen, sie zu trainieren, sich dem Schicksal zu fügen. Doch sie entspricht nicht dieser Kultur, beim besten Willen nicht. Am Ende folgt, was folgen muss: Die weiße Farbe, mit der sie eben noch geneigt war zu schreiben, sich auszudrücken, wird zum Sinnbild des Scheiterns und der berechtigten Ablehnung. Den Blick ins Publikum gerichtet, schüttet sie die weiße Farbe aus.

Ist das zu einfach? Natürlich, „Bestie“ und „Monster“ sind ungebrochene koloniale Zuschreibungen. Im besten Falle eine Selbstprovokation des weißen Autors respektive Publikums. Heute sind wir einen Schritt weiter. Der postkoloniale Diskurs indessen läuft auf Hochtouren. Auch die globale Neo-Kolonisierung. Afrika selbst tut sich schwer, das koloniale Erbe dezidiert zu verarbeiten und eigene Identitäten zu stiften. Hysterische Ausbrüche von irrer Gewalt sind nicht allein oder gar nicht kolonial bedingt. Das hindert nicht daran, in Erinnerung zu rufen, was geschehen ist. Zur Hälfte des Stücks spricht Germaine Acogny einen Textauszug von Aimé Césaire: „Bei allem Respekt, dass ich einige Details dieser abscheulichen Metzeleien erinnere, ist, weil ich glaube, dass man die Menschenköpfe, die Ohrenernte, das dampfende Blut, nicht so einfach loswerden kann ... Die Kolonialisierung – ich wiederhole –, die Kolonialisierung entmenschlicht sogar den zivilisierten Mensch.“

Gegen Ende folgt die Black-Panther-Faust. Ein Revival und doch auch wieder aktuell. Die erhabene Geste der Revolution ist nicht minder ein nur schwer genießbarer Habitus. Allein der keuchende Körper Germaine Acognys beeindruckt unwiderruflich. Das hat Macht. Und Schönheit. Nur friedlich in diesem Augenblick.

Ralph Findeisen

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: