© Deutsche Sporthochschule Köln

Die Geschichte des Bahnradsports: Als das Blut noch fließen musste

Am Mittwoch beginnt die Bahnrad-WM im Velodrom. Einst war der Sport das ganz große Ding in Berlin – auch weil er so brutal war.

Stand:

Werner Ruttkus wird gleich direkt. „Was wollen Sie von mir hören?“, fragt er. „Auf die Schnelle kann ich das nicht erzählen. Es würde viele Stunden dauern.“ Nein, eine schnelle Antwort auf die Frage nach der Geschichte des Berliner Bahnradsports ist von Ruttkus nicht zu erwarten. Es ist so, als würde man einen Kleriker bitten, eine Inhaltsangabe des Alten Testaments in einer SMS wiederzugeben. Ruttkus kann ohne Übertreibung als das Gedächtnis des deutschen Radsports bezeichnet werden.

Den Klang eines Rades auf einer Bahn hat der 76-Jährige immer ein bisschen im Ohr. Es ist der Sound seines Lebens. Er selbst war ein begabter Rennfahrer, fuhr zu DDR-Zeiten bei Bahnradmeisterschaften mit. Aber einen Namen machte er sich erst später, als Sportjournalist mit dem sehr schweren Schwerpunkt Radsport; und auch danach, als er 15 Jahre lang Pressechef des Berliner Sechstagerennens war. Wäre er ein paar Jahre jünger, würde er vermutlich in diesen Tagen in irgendeiner Funktion für den deutschen Radsport umtriebig sein. Am Mittwoch beginnen im Berliner Velodrom die Bahnrad-Weltmeisterschaften.

„Der Vierer“, kommt Ruttkus dann doch ins Fachsimpeln, „hat eine erfolgreiche Geschichte in Deutschland.“ So sei die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom des ost- und westdeutschen Bahnrad-Vierers die erste gemeinsame Olympiamedaille für die Deutschen im Bahnradsport gewesen. „Jetzt wollen die Deutschen bei der WM an die Tradition wieder anknüpfen“, sagt Ruttkus. „Aber wir sind nicht mehr die Besten.“

Das Interesse am Bahnradsport hat abgenommen

Tatsächlich sind die Deutschen bis auf wenige Ausnahmen – wie die beiden Berliner Maximilian Levy und Theo Reinhardt – schon lange nicht mehr die Besten. Die stärksten Fahrer kommen größtenteils aus Ländern wie Großbritannien, Frankreich, Australien oder den Niederlanden. Der Bahnradsport hierzulande befindet sich in einer Krise. Das zeigt sich nicht nur an den Leistungen der Profisportler, sondern generell am mangelnden Interesse an der Sportart.

Dies ist festzumachen am sukzessiven Verschwinden der Sechstagerennen. So konnten sich etwa die Rennen in München, Stuttgart, Frankfurt am Main oder Dortmund nicht halten. Geblieben sind noch Bremen und Berlin. Das Dahinsiechen des Bahnradsports ist ebenso erkennbar an den beiden letzten großen internationalen Radsportveranstaltungen in Berlin. Sowohl die Bahnrad-EM 2017 als auch der Weltcup ein Jahr später waren im Berliner Velodrom mäßig bis schlecht besucht.

Und letztlich spricht für den Bedeutungsverlust des Bahnradsports auch, dass die Stadt Berlin die Organisatoren mit zwei Millionen Euro bezuschussen muss. Dabei, so erzählt Ruttkus, sei gerade Berlin einmal das Mekka des Bahnradsports gewesen. Es habe nirgendwo mehr Radbahnen und Radrennen gegeben als in Berlin. „Doch das ist lange her.“

© dpa

Genau genommen ist es rund 100 Jahre her, dass die Faszination für den Bahnradsport in Berlin am größten war. Aber warum wurde Berlin zum Bahnrad-Mekka, was ist mit den Bahnen passiert und weshalb hat der Berliner Radsport heute selbst bei internationalen Großveranstaltungen Probleme, die Tribünen vollzubekommen? Bei der Beantwortung dieser Fragen hilft jemand wie Werner Ruttkus weiter, aber auch Archive wie jenes von der Sporthochschule in Köln. Dort befinden sich die Bände des von 1895 bis 1933 herausgegebenen Magazins „Rad-Welt“.

Die meist besuchte Bahn befand sich in Steglitz

Die Geschichte des deutschen Bahnradsports führt also sehr weit zurück. In eine Zeit noch vor dem Ersten Weltkrieg und in eine Zeit, in der Mobilität neu entdeckt wurde und die Menschen begeisterte. Von einem wahren Radsport-Boom berichtet die „Rad-Welt“ bereits im Jahr 1909.

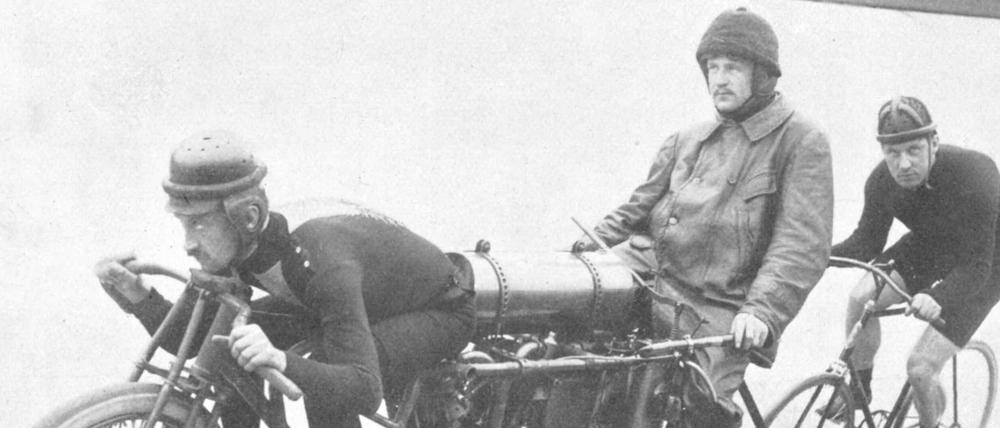

Die meistfrequentierte Bahn weltweit war demnach Berlin-Steglitz. So kamen dort „an 18 Renntagen nicht weniger als 94 Rennen zur Entscheidung, für die an Preisgeld 140.754,50 Mark ausgelobt wurden“, heißt es darin. Besonders beliebt waren die sogenannten Ausdauerrennen, die heute als Steherrennen bezeichnet werden. Bei diesen fährt der Radfahrer hinter einem Motorrad im Windschatten. „Das Geknatter der Motoren scheint eine geradezu berauschende Wirkung auf die Zuschauer auszuüben“, schreibt die „Rad-Welt“.

Aufgrund des regen Interesses entstanden um die Jahrhundertwende und in den ersten Jahren danach vielerorts in Berlin Radrennbahnen. Zu nennen sind unter anderem die Bahnen in Zehlendorf, am Kurfürstendamm, in Friedenau, in Treptow, in Steglitz, in Spandau, am Botanischen Garten, in den Ausstellungshallen nahe dem Bahnhof Zoo sowie ab 1911 die Radrennbahn im Sportpalast in Schöneberg. Der Radrennsport auf der Bahn war der heiße Scheiß in der Stadt.

„Dazu trugen auch wesentlich die zunächst in den USA ausgerichteten Sechstagerennen bei“, weiß Ruttkus. Diese wurden aber auch sehr kritisch betrachtet. Als „Menschenschinderei“ und „amerikanischen Humbug“ bezeichnete das Magazin die Sixdays. Die Veranstaltung sei ohne jeglichen sportlichen Wert und ihr Zweck bestünde lediglich darin, dass sich „rücksichtslose Unternehmer die Taschen füllen“ würden.

Mit einem kritischen Ton beschreibt die „Rad-Welt“ auch die Zuschauer der neuartigen Veranstaltung, die in Berlin zum ersten Mal im Jahr 1909 ausgetragen wurde: „Das Publikum (…) zeichnete sich mehr durch Eleganz und Zahlungsfähigkeit als durch grosses sportliches Verständnis aus. Besonders zahlreich war die Berliner Lebewelt vertreten, die sonst nach Mitternacht die Bars, Casinos und sonstigen weltstädtischen Rendezvous-Plätze zu beleben pflegt.“ Am Beispiel des Sechstagerennens wird deutlich, dass die Eventisierung des Sports, von der heute immer die Rede ist, schon vor mehr als 100 Jahren stattfand. Und dass sie einer Sportart sehr schnell zu großer Popularität verhalf.

Die Begeisterung der Deutschen für den Radsport ist tief verwurzelt

Die Begeisterung für den Radsport gründete dabei auf einem besonderen Verhältnis der Deutschen zum Fahrrad. Der badische Forstbeamte Karl von Drais erfand die nach ihm benannte Draisine Anfang des 19. Jahrhunderts. Diese gilt als Urform des Fahrrads. Es sollte allerdings noch dauern, bis sich das aus der Draisine hervorgehende Fahrrad in der breiten Gesellschaft durchsetzte.

Besonders Frauen wurden in dieser Hinsicht diskriminiert. Offenbar hatten die Männer ein Problem damit, dass die Frauen durch das Fahrrad mobiler wurden. Geradezu erschütternd ist ein Bericht der „Rad-Welt“ aus dem Jahr 1909. Es geht um die laut dem Magazin erste Radfahrerin Deutschlands, eine gewisse Frau Schneider.

Die 73-Jährige erzählt darin, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts von Kutschern mit der Peitsche geschlagen, von Kindern mit Dreck beworfen und von Verwandten geächtet wurde – weil sie Fahrrad fuhr. Schneider wollte daraufhin schon aufgeben. Aber ihr alter Vater war krank und weit entfernt. Nur mit dem Fahrrad konnte sie ihn besuchen. „Lass die dummen Menschen reden“, habe er ihr gesagt, „und harre aus.“

Der Tod war ein ständiger Begleiter

Bald schon sollte sich das Ausharren bezahlt machen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Fahrrad, auch durch die Faszination der Bahnradrennen, gesellschaftlich etabliert. Dabei war der Tod ein ständiger Begleiter der Rennen. Meistens waren die mit schweren Tanks fahrenden Motorräder an den tödlichen Unfällen beteiligt. Der folgenschwerste Crash ereignete sich am 18. Juli 1909 auf der Bahn im Botanischen Garten in Berlin.

Ein Schrittmacher musste mit seinem Motorrad ausweichen, geriet an die Balustrade, von dort krachte die Maschine in die Zuschauer und explodierte. Neun Menschen kamen ums Leben, circa 40 wurden verletzt. Anschließend wurden die Sicherheitsbestimmungen leicht modifiziert.

Aber das Spektakel sollte bleiben, und dazu zählten halsbrecherische Stürze. So verkaufte es die „Rad-Welt“ beispielsweise schon als positive Meldung, dass es im Jahr 1908 auf deutschen Rennbahnen „8 Monate keinen Toten“ gegeben habe, ehe es wieder einen erwischte.

Auch weil im Bahnradsport, wie es in der „Rad-Welt“ heißt, die „niederen Instinkte der Schaulustigen bedient wurden“ und öfter mal Blut auf der Rennbahn floss, blieb das Interesse am Bahnradsport ungebrochen. „Gerade die zwanziger Jahre waren eine Hochzeit für den Radsport, vor allem in der Breite“, sagt Ruttkus. Das lag auch an der Arbeitersportbewegung. Um die 240.000 Radsportler waren darin organisiert, ehe sie von den Nationalsozialisten zerschlagen wurde.

Das dunkelste Kapitel in der Geschichte Deutschlands ging nicht am Radsport vorbei. Jüdische Sportler wurden verbannt. Ruttkus erinnert sich an das Schicksal des deutschen Bahnrad-Weltmeisters Albert Richter. Dieser ließ sich von dem in die Niederlande emigrierten Juden Ernst Berliner managen und bestritt weiterhin mit dem Reichsadler statt mit dem Hakenkreuz seine Rennen. Den Nationalsozialisten war der erfolgreiche Sportler ein Dorn im Auge. Wegen angeblichen Devisenschmuggels wurde Richter verhaftet und ins Gefängnis nach Lörrach gebracht, wo er unter nicht geklärten Umständen starb.

Radrennbahnen in Berlin sprossen wie Pflanzen aus der Erde

In kaum einer anderen Stadt war die Sportstätteninfrastruktur nach dem Krieg so ruiniert wie in Berlin. Der Sportpalast und die Deutschlandhalle etwa waren zerstört. Doch neue Radrennbahnen drinnen wie draußen sprossen wie Pflanzen aus der Erde. Die Halle am Funkturm entstand, 1949 wurde dort zum ersten Mal das Sechstagerennen ausgetragen; dazu kam die Neuköllner Radrennbahn, die, wie Ruttkus weiß, aus dem Schutt von Kriegstrümmern gebaut wurde. Im Osten Berlins wurde die Werner-Seelenbinder-Halle an der Stelle errichtet, wo heute das Velodrom steht. Zudem wurden weitere Radrennbahnen in Weißensee und Schöneberg fertiggestellt.

„Der Radsport in Berlin kam nach dem Krieg schnell wieder auf die Füße, im Osten wie im Westen“, sagt Ruttkus. Das galt für den Freizeit- wie für den Spitzenbereich. Dennoch konnten sich die wenigsten Radbahnen in Berlin lange halten. Das lag auch an der Architektur der Hallen. Die Halle am Funkturm beispielsweise war zu klein und in den Kurven zu steil, bereits 1953 fand dort das letzte Sechstagerennen statt; die Neuköllner Bahn wiederum erwies sich als ungeeignet für die publikumswirksamen Steherrennen. Der übergeordnete Grund war aber, dass der Bahnradsport seinen Glanz zunehmend verlor.

Wegen des Knatterns der Motoren bei den Steherrennen ging sowieso schon lange keiner mehr zum Bahnradsport. Motorrad- und Autorennen waren viel schneller und spektakulärer. Außerdem machten andere Sportarten, vor allen Dingen Fußball, den Radsport mehr und mehr zur Randsportart. Berliner Bahnen wie etwa die Radrennbahnen in Weißensee oder Schöneberg wurden im Laufe der Jahre schlicht als überflüssig erachtet und abgerissen. In Weißensee sind heute an der Stelle der Bahn mehrere Sportplätze, in Schöneberg befindet sich ein Möbelhaus exakt auf dem Grund, wo früher die spektakulären Jagden stattfanden.

So ist nicht mehr viel übrig vom einstigen Radsport-Mekka Berlin mit seinen unzähligen Bahnen und Rennen, gerne auch besucht von der Berliner Lebewelt. Geblieben ist einzig das Velodrom, wo ab Mittwoch bei den Weltmeisterschaften auch ältere Semester wie Werner Ruttkus beim Klang der Räder auf dem Holzboden noch ein bisschen dem Geist von früher nachspüren wollen.

- Australien

- Charlottenburg-Wilmersdorf

- Erster Weltkrieg

- Frankreich

- Großbritannien

- Köln

- Neukölln

- Niederlande

- Olympische Spiele

- Pflanzen

- Steglitz-Zehlendorf

- Tempelhof-Schöneberg

- Zoo

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: