© dpa

Interview: "Wir müssen endlich aufräumen"

BDI-Präsident Hans-Peter Keitel erwartet von Schwarz-Gelb grundlegende Reformen. Steuern, Renten, Gesundheit – alles müsse verändert werden.

Stand:

Herr Keitel, wie viel mehr Netto vom Brutto sollen die Bürger kriegen?

Der Wahlkampf ist vorbei. Wir sollten nicht nur noch darüber reden, wer wie viel kriegt. Die Industrie hat vor der Wahl keine massiven Senkungen der Einkommen- oder Unternehmensteuer gefordert, und ich fange jetzt nicht damit an. Die Steuerstruktur muss sich grundsätzlich ändern.

Die kalte Progression wollen Sie aber schon abschaffen.

Die schafft sich von selber ab, wenn die Struktur stimmt. Dann kann es Entlastungen an der einen oder anderen Stelle geben. Aber jetzt sind die Politiker an der Regierung, die früher immer für eine große Steuerreform geworben haben. Es geht nicht um Bierdeckel, aber das Einkommensteuerrecht muss glasklar und einfach sein. Im zweiten Schritt geht es um Steuertarife. Genauso ist die Reihenfolge mit der Unternehmensteuer.

Die Reform soll aufkommensneutral sein?

Das hieße, dass wir an anderer Stelle Steuern erhöhen müssten. Das halte ich für falsch. Wir müssen das Steuerrecht jetzt wieder systematischer machen und grundlegend vereinfachen – das wird sukzessive in ein, zwei oder drei Jahren zu Entlastungen führen. Das ganze verkorkste Steuersystem gehört verändert. Es wäre Unsinn, ganz am Anfang völlig unsystematisch einfach nur die Steuersätze zu senken. Es geht hier nicht darum, an den kleinen Schräubchen zu drehen, sondern am großen Rad. Der Staat muss auch noch seinen Haushalt in Ordnung bringen.

Bei CSU und FDP klang das anders.

Wie gesagt: Der Wahlkampf ist vorbei. Kein Wähler erwartet, dass die Parteien jedes Versprechen buchstabengetreu umsetzen. In der Krise ist nicht die Zeit für Steuergeschenke. Die neue Regierung darf sich jetzt nicht an die einfachen Antworten machen. Die Latte liegt höher. Da sind ganz dicke Bretter zu bohren. Der FDP-Politiker Hermann Otto Solms hat mit seinem Steuerkonzept schon frühzeitig die Richtung gewiesen.

Aber die Unternehmensteuer wurde doch bereits reformiert.

Das ist gerade ein Beispiel für den Murks! Da wurde eine Unternehmensteuerreform zusammengezimmert, und dann wird behauptet, die Wirtschaft wolle immer noch mehr. Dabei wollen wir im ersten Schritt gar keine weitere Tarifsenkung, sondern dass die unsystematische Bemessungsgrundlage wieder in Ordnung kommt. Heute müssen beispielsweise Firmen, die kein Geld verdienen, aber Miete bezahlen, auf einen großen Teil dieser Mieten auch noch Steuern entrichten. Das kann doch nicht wahr sein.

Und die Erbschaftsteuer?

Daraus möchten manche eine Sozialneidstory machen. Aber auch da geht es uns nicht um eine niedrigere Steuerlast. Sondern zum Beispiel darum: Die Lohnsummenregelung funktioniert in der Krise nicht, selbst wenn der Unternehmer alles richtig gemacht hat und einen Teil seiner Mitarbeiter trotz Krise weiterbeschäftigt. Die Erbschaftsteuer muss praxistauglich werden.

Die Kanzlerin warnt vor dem Kaputtsparen. Wie wichtig ist die Konsolidierung?

Erst mit Vollgas Geld ausgeben, jetzt eine Vollbremsung: Das würde wirklich nicht gehen. Die Konjunkturpakete haben wir voll mitgetragen. Wenn wir jetzt nur auf den Schuldenabbau achten, würden wir alle Erfolge kaputt machen. Insofern hat die Kanzlerin recht. Wir müssen vom Gaspedal langsam runtergehen. Wir brauchen einen weichen Übergang.

Was heißt das konkret?

Zusätzliche Konjunkturpakete sind ausgeschlossen, ebenso wie weitere Subventionen wo auch immer. Die Regierung darf nicht mit Rücksicht auf Wahlen im nächsten Jahr den Geldhahn geöffnet lassen. Auch die Wähler in Nordrhein-Westfalen wollen wissen, wo die Reise hingeht. Es muss im Koalitionsvertrag erkennbar werden, wie die Regierung in den nächsten vier Jahren die Neuverschuldung zurückführt. Eine Ausnahme nenne ich: Alle Ausgaben für Bildung und Forschung sind richtig. Das ist die Zukunft.

Sie reden von Ausgaben – was ist mit den Einnahmen? Was wäre gegen eine moderate Mehrwertsteuererhöhung zu sagen?

Steuererhöhungen sind die falsche Antwort.

Lassen sich die Haushaltsprobleme lösen, ohne die Sozialversicherungen anzutasten?

Ich könnte die Diskussion mit weit reichenden Forderungen anheizen. Genau das tue ich nicht. Wir wissen um unsere Verantwortung. Trotzdem möchte ich einen Punkt nennen: Der Gesundheitsfonds kann nicht sakrosankt sein. Ich halte es für falsch, zu Beginn der Koalitionsverhandlungen jede Diskussion auszuschließen. Wir müssen die Verkrustung unserer Sozialsysteme angehen. Wir müssen endlich aufräumen. Es muss mehr Wettbewerb ins Gesundheitssystem. Sonst versickern Milliarden ohne Sinn und Verstand, und für Innovationen bleibt nicht genug übrig.

Der Gesundheitsfonds muss weg?

Das sollte die Politik sorgfältig prüfen. Wozu finden Koalitionsverhandlungen statt, wenn über solche Themen nicht geredet werden darf? Die CDU hatte früher andere Vorschläge, über die sich diskutieren ließe. Nicht alle Kompromisse der großen Koalition müssen systematisch über den Haufen geworfen werden. Aber die Politik ist gut beraten, die Sozialsysteme mit ihrer komplexen Bürokratie zur Diskussion zu stellen.

Auch die branchenspezifischen Mindestlöhne waren ein Kompromiss der alten Regierung. Sollen sie abgeschafft werden?

Es ist falsch, in weiteren Branchen Mindestlöhne zu vereinbaren. Die bestehenden Mindestlöhne werden irgendwann faktisch keine Rolle mehr spielen. Das Problem ist nicht der Mindestlohn, sondern seine Höhe: Ist er zu hoch, kostet er Arbeitsplätze, ist er zu niedrig, hat niemand etwas davon. Die Tarifparteien verfügen über genügend Mittel, sich auf vernünftige Löhne zu einigen.

Soll man den Kündigungsschutz lockern?

Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass zum Beispiel das Handwerk das als eine wichtige Forderung ansieht. Es geht da vor allem um kleinere Betriebe. Für größere Industriebetriebe ist das wichtig, aber nicht vorrangig. Die haben über die Zeitarbeit und andere Instrumente flexible Möglichkeiten – das hat die Krise gezeigt.

Die Wahl ist vorbei. Werden die Betriebe Kurzarbeit abbauen und Jobs streichen?

Ich kenne nicht ein Unternehmen, das Kurzarbeit mit Blick auf die Wahl aufrechterhalten hat. Nicht ein einziges! Die Kurzarbeit soll die Brücke bauen zur regulären Beschäftigung. Entscheidend ist, dass die Brücke lang genug ist, um den Aufschwung zu erreichen. Die Unternehmen nehmen entgegen kurzfristiger betriebswirtschaftlicher Logik richtig Geld in die Hand, um ihre Stammbelegschaften zu halten. Darauf sind wir stolz.

Kommen nun Massenentlassungen?

Nein. Es wird keine flächendeckenden Massenentlassungen geben. Bald haben die Unternehmen Probleme in der anderen Richtung, wenn die Facharbeiter fehlen.

Die Finanzierung der Renten ist schwierig. Reicht die Rente mit 67 womöglich nicht? Kommt bald die Rente mit 70?

Es geht nicht darum, dass jemand bis 67 oder gar 70 arbeitet, der nicht mehr kann. Auch heute arbeiten die wenigsten bis 65. Sondern es geht darum, wann 100 Prozent des Rentenanspruchs erreicht werden.

Es geht faktisch um eine Rentenkürzung.

Exakt. Sie müssen in Zukunft länger einzahlen, um dasselbe zu erreichen. Das ist eine einfache versicherungsmathematische Rechnung, die aus der höheren Lebenserwartung resultiert. Die Erkenntnis, dass unser Rentensystem nicht wie bisher zu finanzieren war, lag allen vor. Aber es war das Verdienst vor allem der SPD, aber auch der Union, diese Erkenntnis in konkrete Politik umzusetzen. Schade, wenn der Wähler diesen politischen Mut abgestraft hat.

Noch mal: Muss die Rente mit 70 kommen?

Wir werden nicht umhin kommen, unser Rentensystem neu zu berechnen und nachhaltig aufzustellen. Es wird zu entscheiden sein, ob das zulasten der Beitragszahler, der Beitragsempfänger oder des Staatshaushalts geht. Genau das meine ich: Solche Diskussionen müssen wir in Deutschland offen führen – und zwar jetzt. Es geht nicht plakativ um Rente mit 67, 68 oder 70, sondern darum, wie wir uns das Rentensystem langfristig vorstellen. Die Rentengarantie der großen Koalition ist nur in Bezug auf die geringsten Einkommen vertretbar, nicht aber grundsätzlich.

Zeit für eine Agenda 2015?

Die Agenda 2010 ist zu einem Schlagwort der Sozialfeindlichkeit verkommen. Die Menschen vergessen die Erfolge der Agenda. Der gewaltige Abbau der Arbeitslosigkeit in den vergangenen vier Jahren beruht maßgeblich darauf. Mutige Reformen dürfen nicht deswegen unterbleiben, weil Demagogen sie politisch ausschlachten können. Wir brauchen wieder mehr Mut. Sonst kommen wir nicht aus der Krise.

Welche Rolle spielt die Energiepolitik?

Eine gewaltige. Die Bundeskanzlerin sollte nicht zur Uno-Klimakonferenz im Dezember in Kopenhagen fahren, ohne dass die neue Koalition ein geschlossenes energiepolitisches Konzept angepackt hat. Dabei geht es nicht allein um die Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke. Die Energieversorger wären wahrscheinlich bereit, ihre daraus resultierenden Gewinne zu teilen, aber: Wie soll das Geld verwendet werden? Wir sollten nicht jede Solarzelle subventionieren, sondern für wettbewerbsfähige Energiepreise sorgen. Ich frage mich auch, ob wir wirklich keine Kohlekraftwerke mehr in Deutschland bauen wollen.

Werden Sie denn die Beschlüsse von Kopenhagen mittragen?

Wir sehen Klimaschutz inzwischen als eine große Chance der deutschen Industrie. Ich könnte es mir leicht machen, hier große grüne Thesen verkünden und dann im Dezember bedauern, dass die USA und die großen Schwellenländer nicht mitziehen. Denn so wird es ja wohl kommen. Das tue ich aber nicht. Ich sage: Es macht keinen Sinn, ohne ein schlüssiges energiepolitisches Konzept nach Kopenhagen zu fahren. Für ein solches konsistentes Konzept sollten wir zudem die energiepolitischen Kompetenzen innerhalb der Bundesregierung wieder in einer Hand im Wirtschaftsministerium bündeln.

Im Dezember haben Sie in Ihrer ersten großen Rede als BDI-Präsident eine Debatte über das Verhältnis von Markt und Staat gefordert. Was ist daraus geworden?

Ich müsste heute noch viel pointierter sein. Der Staat ist für seine Interventionen in der Krise zu Recht gelobt worden. Nun steht er in der Versuchung, diesen Kurs fortzusetzen. Zum Beispiel wurde die Entwicklung bei Opel viel zu stark vom Staat getrieben und zu wenig von der Wirtschaft. Den Interventionismus müssen wir hierzulande so schnell wie möglich wieder zurücknehmen, im Interesse des Staates und des Staatshaushalts.

Sie haben gesagt, Sie wollten der Bundesregierung helfen, mehr Wachstum zu erzeugen. Wie viel Wachstum ist denn drin?

Die Behauptung aus dem Wahlkampf, wir bräuchten neun Prozent Wachstum pro Jahr, um den Bundeshaushalt zu stabilisieren, ist absoluter Unsinn. Der Bund nimmt selbst in diesem Krisenjahr noch 35 Milliarden Euro mehr Steuern ein als zu Beginn der letzten Legislaturperiode. Richtig ist: Je geringer das Wachstum, desto langsamer kommen wir aus der Krise. Im nächsten Jahr werden wir wohl kein nennenswertes Wachstum erleben, aber danach muss es steiler aufwärtsgehen.

Was für eine Konjunkturkurve sehen Sie? Ein V, ein U, ein W?

Für jede Branche eine andere. Auf den Maschinenbau kommt offenbar eine längere Krise zu, in anderen Bereichen geht es schon wieder aufwärts. Wir hoffen, dass da keine retardierenden Momente kommen. Erfreulich ist, dass die Weltmärkte sich auf einem Niveau stabilisieren, das nicht mehr psychologisch bestimmt ist. Die Katastrophenstimmung ist weg. Jetzt liegt der Aufstieg vor uns.

Wie erleben Sie Ihre ersten neun Monate im Amt?

Als eine wirkliche Herausforderung. Ich hatte es mir einfacher vorgestellt. Auch beim BDI ist es ja nicht so, dass man ein Handbuch rausholt und unter K wie Katastrophe nachliest, was zu tun ist.

Das Interview führte Moritz Döbler

Zur Person:

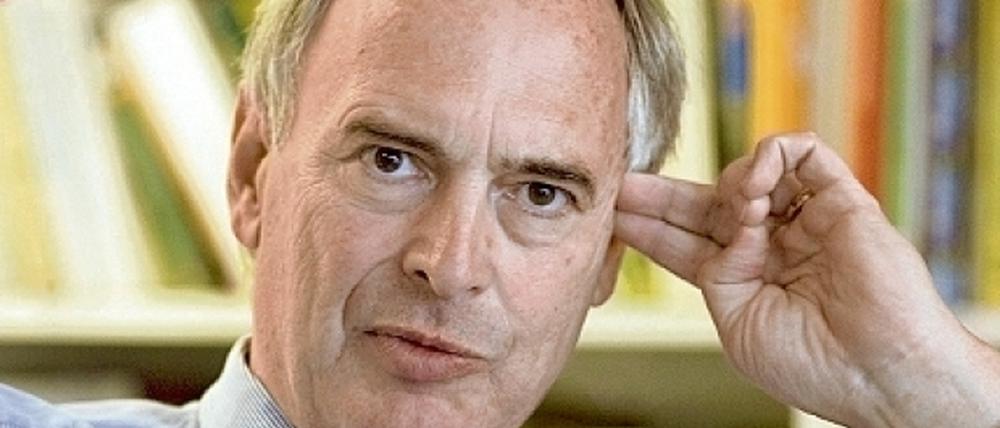

Hans-Peter Keitel (62) ist seit Anfang des Jahres Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Der frühere Vorstandsvorsitzende des Baukonzerns Hochtief ist promovierter Bauingenieur und spricht Englisch, Französisch und Spanisch. Er sitzt in vielen Aufsichtsräten und Gremien. Auch in der Politik ist er herausragend verdrahtet: Mit Kanzleramtschef Thomas de Maizière (CDU) kann er gut, aber auch FDP- Chef Guido Westerwelle kennt er seit Jahren. Keitel ist verheiratet und Vater dreier erwachsener Kinder. Er wandert und jagt gern, liebt Jazz und spielt Klavier. Keitel stammt aus Kusel in der Pfalz. Sein Vater und beide Großväter waren Bauunternehmer. Hans-Peter Keitel (62) ist seit Anfang des Jahres Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Der frühere Vorstandsvorsitzende des Baukonzerns Hochtief ist promovierter Bauingenieur und spricht Englisch, Französisch und Spanisch. Er sitzt in vielen Aufsichtsräten und Gremien. Auch in der Politik ist er herausragend verdrahtet: Mit Kanzleramtschef Thomas de Maizière (CDU) kann er gut, aber auch FDP- Chef Guido Westerwelle kennt er seit Jahren. Keitel ist verheiratet und Vater dreier erwachsener Kinder. Er wandert und jagt gern, liebt Jazz und spielt Klavier. Keitel stammt aus Kusel in der Pfalz. Sein Vater und beide Großväter waren Bauunternehmer.

Interview von Moritz Döbler

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: