© Freundeskreises Yad Vashem

Der „Arzt am Urban“: Die Kreuzberger Klinik widmet jüdischem Mediziner eine Ausstellung

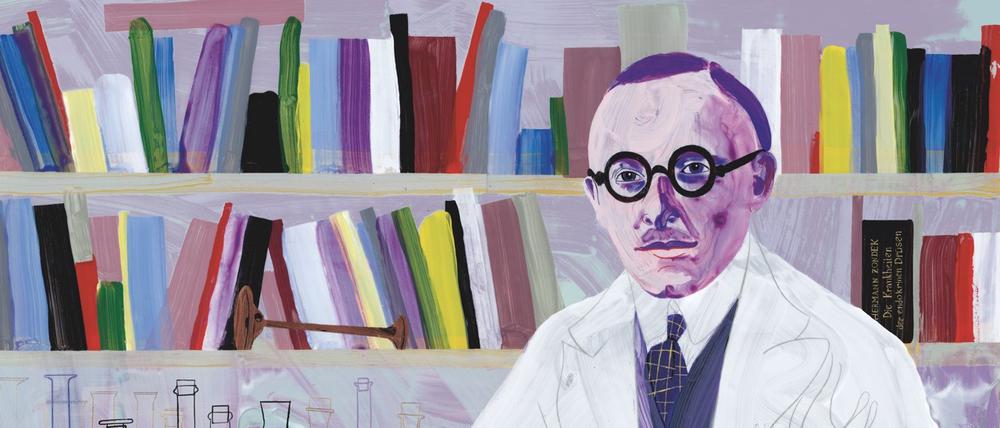

Das Klinikum Am Urban wurde einst vom jüdischen Arzt Hermann Zondek geleitet. Nun würdigt das Haus den fast vergessenen ehemaligen Direktor mit einer Ausstellung.

Stand:

Am Urban-Krankenhaus hängen rote Fahnen mit Hakenkreuzen. Dunkle Gestalten bewachen den Eingang. Es ist der 11. März 1933, als die Nationalsozialisten die Klinik in Kreuzberg stürmen und auch Hermann Zondek, den Ärztlichen Direktor, mit sofortiger Wirkung entlassen. Noch am selben Tag flüchtet er in die Schweiz. Deutschland verliert einen der angesehensten Mediziner seiner Zeit.

Eine neue Ausstellung mit dem Titel „Zondek – Arzt am Urban“, die bis Ende Dezember im Foyer des Krankenhauses zu sehen ist, in dem er einst gewirkt hat, erzählt aus dem Leben des jüdischen Wissenschaftlers und Arztes, dem in der Erinnerungskultur bisher wenig Aufmerksamkeit zukam.

Geboren 1887 in Wronke bei Posen, studierte Zondek Medizin in Göttingen und Berlin. Er lehrte als außerordentlicher Professor an der Charité und ab 1925 entwickelte er als dessen Direktor das Urban-Krankenhaus zum wichtigsten klinisch-endokrinologischen Zentrum in Deutschland. Neben seinem hervorragenden Ruf als Hormonforscher war Zondek als Arzt hoch angesehen. Zu seinen Patienten zählten Reichskanzler Kurt von Schleicher oder der damalige Außenminister Gustav Stresemann.

Brücke zu den Menschen mit Exilgeschichte

Nach seiner Vertreibung aus Deutschland wanderte Zondek über Stationen in der Schweiz und in England 1934 mit seiner Frau Elly und den zwei Kindern nach Palästina aus.

© art/beats

Die Ausstellung beleuchtet anhand von sieben großformatigen Illustrationen, kurzen Erklär-Texten und Zitaten, die zu beiden Seiten des Eingangsbereichs im Urban-Krankenhaus verteilt sind, jeweils eine Episode aus dem Leben des Arztes – von seiner Zeit am „Urban“, über Vertreibung und Exil bis zu seinem Leben in Jerusalem.

„Viele Menschen, die im Urban-Krankenhaus arbeiten oder behandelt werden, haben auch eine Exilgeschichte“, sagt Ruth Ur, Geschäftsführerin des Freundeskreises Yad Vashem, die die Ausstellung konzipiert hat. „Mit dieser Installation wollen wir auch eine Brücke zu ihnen bauen.“

Besonders wichtig sei es ihr gewesen, dass die Installation nicht in einem abgetrennten Raum untergebracht wurde, sondern in den Alltag des Krankenhauses integriert ist. So sind die einzelnen Elemente nun zwischen Blumenladen und Snackautomat, Wartebänken und Klinikbibliothek eingebettet. Patienten und Mitarbeiter kommen in ihrem Alltag regelmäßig daran vorbei.

Vielschichtige Illustrationen einer Berliner Künstlerin

Die Bilder stammen von der Berliner Illustratorin Romy Blümel, deren Arbeiten bereits in Büchern und Magazinen wie dem „New Yorker“ erschienen sind. Auf den ersten Blick sehen sie aus wie besonders schöne, farbenprächtige Kinderbuch-Illustrationen. Geht man näher heran, entdeckt man darin feine, schwarze Zeichnungen, auf denen es viele Details zu entdecken gibt. Blümel arbeitet in mehreren Schichten, sie zeichnet etwa auf Glas und malt zunächst spiegelverkehrt.

© art/beats

„Auch wenn es ein schwieriges Thema ist, wollten wir etwas Schönes schaffen, das die Atmosphäre für Ärztinnen und Patienten verbessert und gleichzeitig Tiefe hat“, sagt Ruth Ur, die dafür plädiert, neue Formen der Erinnerungskultur im öffentlichen Raum zu schaffen. So gibt es Stimmen, die sich dafür einsetzten, dass das Ufer vor dem Urban-Krankenhaus nach Zondek benannt wird. In Kreuzberg sind bereits Straßen nach Ärzten wie Albert Fraenkel und Werner Körte benannt, die am Urban-Krankenhaus praktiziert haben.

„In Israel ist Hermann Zondek sehr bekannt. Viele kennen seinen Namen“, sagt Ruth Ur, deren Vater selbst Arzt war und Zondek und dessen Bruder, den Gynäkologen Bernhard Zondek, in Jerusalem erlebt hat. Dort leitete Zondek nach seiner Flucht zunächst die Bikur Cholim Klinik und eröffnete eine eigene Praxis.

Sein Ruf als renommierter Mediziner verbreitete sich schnell. Zondek behandelte zum Beispiel auch Mitglieder der jordanischen Königsfamilie. 1951 wurde er zum Professor für Endokrinologie an die Hebräische Universität in Jerusalem berufen. Er starb 1979 im Alter von fast 92 Jahren in Jerusalem, dessen Ehrenbürger er war. Einige seiner persönlichen Gegenstände aus Berlin sind heute in der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ausgestellt. Trotz vieler Einladungen von Freunden und Kollegen kehrte er nie nach Berlin zurück.

- Biomedizin

- Charité Berlin

- England

- Friedrichshain-Kreuzberg

- Hochschulen

- Israel

- Kinderbuch und Jugendbuch

- Kunst in Berlin

- Palästina

- Schweiz

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false