© mauritius images

Nobelpreis für Chemie: Das Nano-Lego

Die Chemie-Nobelpreisträger haben die kleinsten Maschinen der Welt konstruiert – mit Lust am Spielerischen.

Sara Snogerup Linse schaut von oben in eine schwarze Pappröhre. „Hier ist ein miniaturisierter Motor drin, ein muskelartiges Gebilde und ein Fahrstuhl“, sagt die Vorsitzende des Nobelkomitees für Chemie. „Diese Maschinen sind tausend Mal dünner als ein Haar.“ Und damit nicht zu sehen, als sie die Röhre anhebt.

Für die grundlegenden Entdeckungen, die Moleküle in Nanomaschinen verwandeln, werden Jean-Pierre Sauvage, Sir Fraser Stoddart und Bernard Feringa am 10. Dezember mit dem Nobelpreis für Chemie geehrt. „Wir stehen am Beginn einer neuen Ära“, sagt Linse. „Auch wenn wir noch nicht ahnen, welche Materialien oder Anwendungen damit in Zukunft möglich sein werden.“ Feringa, der während der Pressekonferenz in Stockholm angerufen wird, pflichtet ihr bei: „Es ist ein bisschen wie bei der Präsentation der ersten Flugmaschinen. Damals fragten die Leute auch, wozu das eigentlich gut sein soll. Heute haben wir die Boeing 747.“

Lastenträger und Fließbänder - die Nanomaschinen der Zelle

Jeder Körper, jede Zelle ist voller natürlicher Nanomaschinen. Kinesin zum Beispiel ist ein Lastenträger, der entlang des Zellskeletts einen Fuß vor den anderen setzt und riesige Moleküle von A nach B schleppt. Die Ribosomen sind Fließbänder, an denen die Bestandteile von Eiweißen aneinandergereiht werden. Bakterien haben Geißeln, mit deren Hilfe sie sich fortbewegen. Solche Maschinen müsse man künstlich nachbauen, forderte der Nobelpreisträger Richard Feynman 1984 seine Kollegen heraus. Er wusste nicht, dass bereits im Vorjahr in einem französischen Labor ein Fortschritt gelungen war, der den Weg dorthin ebnen sollte: Jean-Pierre Sauvage hatte es geschafft, ringförmige Moleküle zu einer Kette mit mechanischen Bindungen zusammenzufügen. Ausgangspunkt waren ein ringförmiges und ein halbmondförmiges Molekül, die beide durch ein Kupfer-Ion angezogen wurden. Wenn er einen weiteren Halbmond hinzufügte und das Kupfer-Ion entfernte, blieben zwei Glieder einer Kette – Catenane – und somit bewegliche Teile für folgende Konstruktionen.

Einen zweiten Schritt machte die Arbeitsgruppe von Sir Fraser Stoddart 1991. Sie kreierte einen Stab mit zwei energiereichen Stellen, auf den man ringförmige Moleküle auffädeln kann (Rotaxane). Die Bewegung des Rings zwischen den beiden Stellen konnten sie seit 1994 kontrollieren und somit beispielsweise Schalter und einen „Lift“ bauen.

"Arbeit ist dann ein Kinderspiel"

Die 1980er und 1990er Jahre seien für sein Labor eine einzigartige Zeit gewesen, sagte Stoddart im Interview mit der Zeitschrift „Nano now“. „Ich habe meinen Mitarbeitern damals gesagt, dass wir am Eingang einer Goldmine stehen.“ Oft seien sie am nächsten Tag mit Dutzenden Ideen wiedergekommen. „Chemie, die mechanische Verbindungen nutzt, zieht Köpfe an, die gern mit Legosteinen spielen oder puzzeln. Arbeit ist dann ein Kinderspiel!“, sagte Stoddart. Er jedenfalls sei so begeistert, dass er dafür gern um fünf Uhr morgens aufstehe.

Die Fantasie vieler Laien regte vor allem eine Nachricht aus dem Labor des Niederländers Ben Feringa an. Er hatte nicht nur Nanomotoren gebaut, die mithilfe von Licht kontinuierlich immer weiter laufen. 2011 hatte er quasi ein Nanoauto vorgestellt. Das Fahrzeug besteht aus einem einzigen Molekül, ist etwa einen Nanometer lang und konnte sich mit Vierradantrieb zielgerichtet rund sechs Nanometer weit über eine Oberfläche bewegen. 2013 setzte erstmals ein Nanoroboter kleine Aminosäureketten zusammen – ähnlich wie ein Ribosom.

Der Werkzeugkasten für die Zukunft

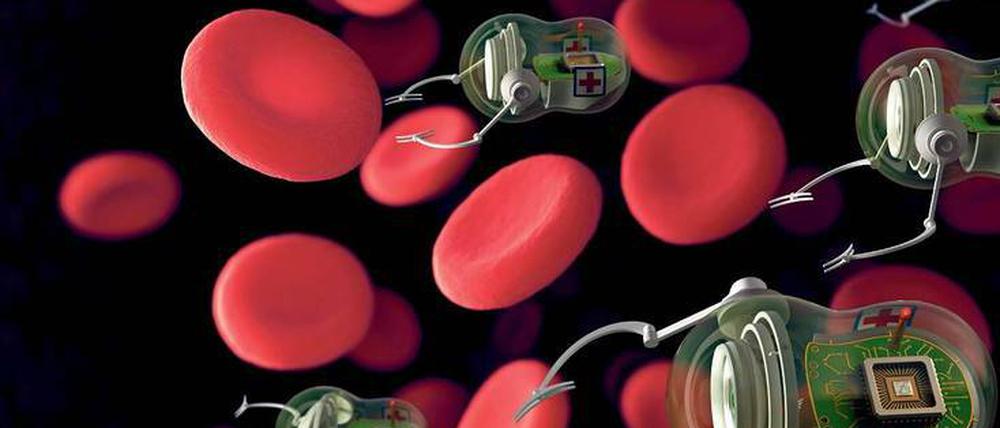

Mögliche Anwendungsfelder für die steuerbaren Nanomaschinen gebe es viele, sagt Feringa. Er könne sich vorstellen, dass Ärzte in der Zukunft Krebspatienten Nanoroboter ins Blut injizieren, die den Tumor finden und zielgerichtet ein Medikament ausliefern. Möglich seien aber auch „intelligente“ Materialien, die auf bestimmte Signale reagieren und sich dann verändern. Oder Informationsspeicher, die deutlich kleiner als heute übliche Siliziumchips sind.

Noch müsse man etliche Herausforderungen überwinden, sagt der Chemiker Christoph Schalley von der Freien Universität Berlin. In intelligenten Materialien müssen Milliarden Nanomaschinen in einem riesigen Orchester zusammenspielen, um sichtbare Effekte zu erzielen. Wenn man mit den molekularen Schaltern Speicherelemente auf zwei Nanometer miniaturisieren wolle, müssen die Verlässlichkeit und die Stabilität deutlich erhöht werden. Sonst gehe die Information mitunter verloren. „Und medizinische Anwendungen sind eine tolle Vision, aber sehr kompliziert.“ Das Molekül müsse zu viele Aufgaben übernehmen – und allein einen Motor zu finden, dessen Leistung gegen den Blutstrom ankommt, sei eine enorme Hürde. Der Werkzeugkasten aber steht bereit.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false