© Captain C.F. O’Keefe/Colorized by Julius Jääskeläinen

Die Spuren des Boxerkrieges in den Museen: Wie deutsche Truppen über China herfielen

Hunderttausende Objekte gerieten durch Plünderung nach Europa. Zum ersten Mal tauschten sich Forscher:innen darüber aus, wie mit dem Raubgut umzugehen sei.

Stand:

Man kennt mittlerweile die Karikatur der Berliner Kongo-Konferenz, auf der Bismarck das Tortenmesser schwingt, um den großen Kuchen Afrika unter den europäischen Staaten aufzuteilen. Sie hängt groß reproduziert auch im Kamerun-Saal des Humboldt Forums, um die brutalen Begehrlichkeiten der Kolonialmächte zu demonstrieren.

Weniger geläufig ist ein ähnliches Motiv, das die Queen, den Zaren, die Marianne und einen preußischen Pickelhaubenträger ebenfalls mit gezückten Messern rund um eine Art Pizza zeigt. Hinter ihnen reißt ein grob überzeichneter Chinese mit Zopf und langen Fingernägeln die Arme in die Höhe. Verhindern kann er die Einverleibung nicht.

China ging als Verlierer aus dem „Boxerkrieg“ hervor, die Acht-Staaten-Allianz aus Italien, USA, Frankreich, Österreich-Ungarn, Japan, Deutschem Reich, Großbritannien und Russland trugen nach nur wenigen Monaten im Jahr 1900 leicht den Sieg davon.

Noch weniger bekannt ist die Tatsache, dass auf Sieg eine Orgie des Plünderns folgte. Paläste, Tempel, Privathaushalte wurden systematisch ausgeräumt, das Raubgut nach Europa verfrachtet. Ähnlich wie bei afrikanischen Exponaten in Ethnologischen Museen dämmert langsam, dass auch bei den chinesischen Beständen nicht alles rechtens in die asiatischen Sammlungen gelangte.

„mitgenommen“ lautete schlicht der Titel einer Tagung im Humboldt Forum, auf der es erstmals um den systematischen Kunstraub deutscher Truppen in China ging und welche Spuren vom „Boxerkrieg“ in den Museen zu finden sind. Einfach „mitgenommen“ stand auch als Angabe auf einer Karteikarte des Berliner Museums für Asiatische Kunst für eine Kumme aus dem 18. Jahrhundert und dass einiges auf Palastbesitz hindeutet. Heute schrillen bei Museumsleuten die Alarmglocken, wenn sie auf solche Hinweise stoßen. Die Fragwürdigkeit dahinter hatten sie lange Zeit nicht auf dem Schirm.

Die Tagung markierte zugleich die Halbzeit eines zweijährigen Forschungsprojektes, das vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste bezuschusst wird. Neben den Staatlichen Museen zu Berlin sind daran das MARKK sowie das Museum für Angewandte Kunst in Hamburg, das Leipziger Grassi-Museum, das Frankfurter Museum für Angewandte Kunst und Münchner Museum Fünf Kontinente beteiligt. Die genaue Herkunft all der Porzellane, Bronzen, Bildrollen in ihren Häusern ist in den wenigsten Fällen bekannt.

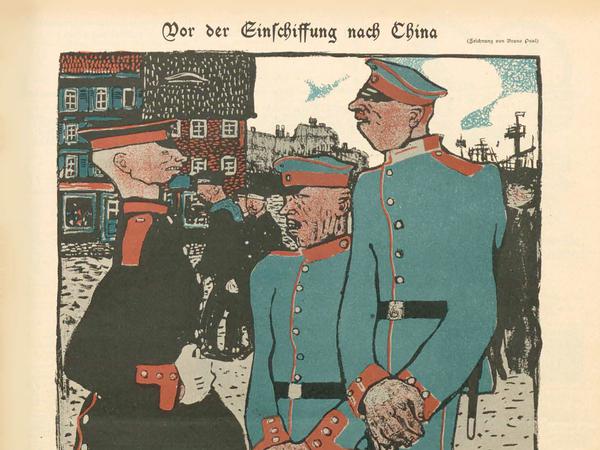

© Simplizissimus/Bruno Paul

Die Gemengelage macht es kompliziert, stellte der Bonner Sinologe Cord Eberspächer in seinem Eröffnungsvortrag fest. Nicht nur die ausländischen Truppen bedienten sich in der ersten Chaosphase, sondern auch die heimische Bevölkerung beteiligte sich. Auf den florierenden Markt gelangte vieles: Raubgut, Hehlerware, legal Veräußertes. Anders als in afrikanischen Ländern gab es einen bereits etablierten Handel, der seine erste Hochzeit nach den Opiumkriegen im 19. Jahrhundert erlebte.

Während die britischen Soldaten nicht einfach behalten durften, was sie sich holten, sondern bei den von der eigenen Armee abgehaltenen Auktionen einen Obolus entrichten mussten, steckten die Deutschen alles Greifbare einfach ein. Wie weit die Gier ging, zeigen die erstmals während Corona kritisch ins Auge gefasste Bestände des Deutschen Museums in München: Brillen, Stempel, Bücher, Fensterrahmen, Waagen und Gewichte. Provenienzforscher Bernhard Wörle war bei seinem Vortrag die Ratlosigkeit anzusehen, fehlt ihm doch die Expertise für Asiatika. Nur so viel ist klar: Bei einem Leutnant als Verkäufer ist der erste Verdacht schon da.

© The Graphic/15. Dezember 1900

Wie also lässt sich den Einlieferern auf die Spur kommen? 20.000 deutsche Soldaten wurden im Sommer 1900 zur Niederschlagung des Aufstandes nach China entsandt, der zunächst mit einer Bauernerhebung in der Provinz Schantung gegen die Dynastie begann, sich dann gegen die Missionare und christlichen Chinesen richtete und schließlich auf Peking mit seinen ausländischen Botschaften übergriff.

Bereits der Aufbruch des Seebataillons in Bremerhaven hat traurige Berühmtheit erlangt, denn hier hielt Kaiser Wilhelm II. am 27. Juli 1900 seine berüchtigte Hunnenrede, mit der er die Truppen aufstachelte. Jedem einzelnen Soldaten müsste man folgen, um die Räubereien in China zu rekonstruieren. Im gleichen Monat druckte der Simplicissimus die Karikatur „Raffa derf ma un wer’n net g’straft“ ab, noch ehe das Expeditionskorps ausgeschifft war. Als es einlief, war die Schlacht bereits geschlagen.

Die Deutschen kamen gerade noch rechtzeitig zur Siegerparade in Peking an. Umso hitziger beteiligten sie sich an den anschließenden Plünderungen. Das Jahr 1900 wird damit zur „Wasserscheide“, wie Eberspächer es nennt, ähnlich wie 1933 bei der NS-Raubkunst. Was zuvor erworben wurde, ist unverdächtig, alles danach Gekaufte muss geprüft werden.

Doch nicht nur die deutschen Soldaten nutzten die Gunst der Stunde, auch die preußischen Museen entsandten ihre Emissäre, um von der „attraktiven Situation“ zu profitieren und ihre Sammlungen zu erweitern. Als der Direktionsassistent Friedrich Wilhelm Karl Müller vom Berliner Völkerkundemuseum im April 1901 in Peking eintraf, schrieb er enttäuscht nach Hause: „Wir sind zu spät.“ Die Plünderungen waren gelaufen, die Auktionspreise stiegen. Trotzdem gelang es ihm, Stücke „gratis“ an sich zu bringen, was nichts Gutes ahnen lässt.

Die zweitägige Konferenz im Humboldt Forum hatte deshalb ihre ganz praktischen Seiten. Am Ende des Forschungsprojektes der sieben Museen soll ähnlich wie für die NS-Raubkunst ein Leitfaden stehen, der den Museen Tipps zur Identifizierung verdächtige Objekte an die Hand gibt. In Arbeitsgruppen wurde dafür zusammengetragen, was Merkmale sein könnten und kaum freiwillig veräußert wurde: Human Remains, Ahnenporträts, beschädigte Objekte, die auf gewaltsame Entfernung schließen lassen, gefaltete, statt gerollter Bilder, um sie in den Tornister zu packen, abgeschnittene Zöpfe, Drachendarstellungen mit fünf Klauen, die auf kaiserlichen Besitz verweisen.

Wir sind zu spät.

Kunstemissär F.W.K. Müller im April 1901 enttäuscht über das Ende der Plünderungen.

Skeptisch sollte auch machen, wenn der Einlieferer etwa einer exquisiten Cloisonné-Vase ein einfacher Soldat war. Wünsche gab es ebenfalls. So wurde ein Glossar gewünscht mit den Marschrouten der Truppen, den Ortsbezeichnungen, den wiederkehrenden Namen von Händlern, den Stempeln, auch den gefälschten, denn das Label Kaiserpalast steigerte den Wert.

Eine große Hilfe wären da die Inventare kaiserlicher Besitztümer. Christine Howald, stellvertretende Direktorin des Zentralarchivs der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Leiterin des Forschungsprojektes der sieben Museen, konnte ebenso wie Koordinatorin Kerstin Pannhorst dazu nur beifällig nicken. Kooperationspartner auf chinesischer Seite ist das Palast Museum in Peking. Eine Balanceakt, denn es muss gut überlegt sein, ob man an Peking oder Taiwan die Anfrage richtet, um Einblick in die Verlustlisten des kaiserlichen Palastes zu gewinnen. An beide gleichzeitig geht es nicht. Umso wichtiger, dass der Botschaftsrat und Erste Sekretär der chinesischen Vertretung dem Kolloquium beiwohnten, ohne jedoch das Wort zu ergreifen.

Von ihnen hätte man gerne gewusst, wie es um Restitutionsansprüche steht. Bisher wurden keine Forderungen gestellt, denn in China wird die traumatische Erfahrung des Boxerkriegs eher heruntergespielt, die weiterhin als Demütigung empfunden wird. Bislang sind es die chinesischen Supersammler, die auf Auktionen wichtige Stücke für immense Preis privat ersteigern, um sie für das Land zurück zu erwerben.

Kein Wunder, dass zuletzt die selbstkritische Frage auftauchte, die immer mal wieder auch von Besuchern gestellt wird: Darf man verdächtige Kunst überhaupt zeigen? Birgitta Augustin vom Berliner Museum für Asiatische Kunst antwortete wie auch ihre Kolleg:innen mit einem klaren Ja. Die Geschichte müsse erzählt, Transparenz hergestellt werden, auch wenn die Kurator:innen darunter leiden, in ihren Schausälen zu den einzelnen Objekte häufig nicht mehr als drei Sätze Information geben zu können.

Vielleicht sollte auch da ein Umdenken stattfinden. Das Interesse am Boxerkrieg, den Folgen des deutschen Kolonialismus besteht zweifellos. Mit dem neuen Wissen sollten sich die Ausstellungsmacher:innen nicht mehr abspeisen lassen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: