Regenwald, Klimapolitik, Ukrainekrieg, Umgang mit China und Russland: Bei der Südamerikareise des Kanzlers brechen gravierende Konflikte mit Deutschlands Wunschpartner auf.

Regenwald, Klimapolitik, Ukrainekrieg, Umgang mit China und Russland: Bei der Südamerikareise des Kanzlers brechen gravierende Konflikte mit Deutschlands Wunschpartner auf.

Die Gewalt in den besetzten Gebieten nimmt zu. Bei Israelis wie Palästinensern schwindet das Interesse an einer friedlichen Lösung des Konflikts.

Die Schöneberger Ausstellungen „Orte des Erinnerns“ und „Wir waren Nachbarn“ erinnern an von den Nazis verfolgte Juden. Manche Besucher hinterfragen hier ihre antisemitischen Klischees.

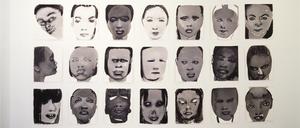

Menschliche Figur und nackte Körper, Posen, Gebärden und Porträts sind ihre Motive. In Venedig stiehlt die niederländische Malerin den männlichen Kollegen damit die Schau.

Er hat es geschafft: Benjamin Netanjahu wird wohl wieder Israels Regierungschef und sich auf eine extrem rechts-religiöse Koalition stützen. Keine gute Nachricht.

Israel bekommt wohl eine rechtsgerichtete Regierung. Welche Folgen hat das für den Nahostkonflikt, den Ukrainekrieg und die Atomverhandlungen mit dem Iran?

Die französische Autorin Annie Ernaux hat den Nobelpreis für Literatur gewonnen. Dabei ist ihre politische Haltung sehr problematisch.

Dafür erwägt sie die Verlegung der britischen Botschaft in Israel nach Jerusalem - die Palästinenser und das Völkerrecht kommen in ihrer Rechnung nicht vor

Die Berliner Kognitionsforscherin Monika Schwarz-Friesel zeigt, wie Judenhass seit Jahrhunderten das Denken und Fühlen zahlreicher Gesellschaften prägt.

1924 in Fürth geboren, 1936 nach Südafrika ausgewandert, danach Expertin für den afrikanischen Kontinent: Das Leben von Ruth Weiss ist eines für die Geschichtsbücher - und unermüdlich ist sie auf Lesetour.

Der französisch-schweizerische Filmemacher gehörte zu den einflussreichsten Regisseuren des europäischen Kinos. Nun ist Godard im Alter von 91 Jahren gestorben.

In ihrem Sechsteiler widmet sich die Drehbuchautorin dem Terror von 1972 und seinen Folgen. Ein Gespräch über Schuld, die Grenzen der Politik und die Frage, ob man in Deutschland auf der Straße Hebräisch sprechen sollte.

Betrunkene Schneeflocken, Gourmet-Softeis und eine cremige Utopie. So werden heiße Tage zum Genuss.

Knüppeln, schießen, terrorisieren? Eine Arte-Dokumentation zieht eine einseitige Bilanz über 54 Jahre israelische Besatzung.

Die Berliner CDU-Fraktion hat einen Zehn-Punkte-Plan für den Kampf gegen Antisemitismus beschlossen. Darin fordert sie teils drastische Schritte.

Warum für die Medien auch in Kriegszeiten die Grundregeln der Wahrheitsprüfung gelten müssen. Ein Blick zurück in die Historie.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat das Lagebild Antisemitismus aktualisiert. Das Papier ist brisant. Judenhass von Extremisten findet Anschluss.

Die BBC-Serie „Bloodlands - Die Goliath-Morde“ erinnert daran, wie fragil der Frieden in Nordirland weiterhin ist.

Gegen Corona-Demonstrationen mit rechtsradikalem Einschlag wurde lange zu wenig getan, sagt Sigmount Königsberg von der Berliner Jüdischen Gemeinde.

Jan Egeland hat zwischen Palästinensern und Israel vermittelt, bei Kriegen in Guatemala, Uganda und im Ostkongo. Der Norweger über ein Ende der russischen Invasion der Ukraine.

Auch in den Schulen wird über über Putins Angriff diskutiert. Politiker äußern die Sorge, dass es zu heftigen Streits kommen könnte. Ist das berechtigt?

Bundesaußenministerin Baerbock reist am Donnerstag nach Israel und ins Westjordanland. Sie sprach sich erneut für eine Zwei-Staaten-Lösung aus.

Er war „Hitlerjunge Salomon“. Ein Teil von ihm sei es heute noch, sagt Sally Perel. Über die Unvererbbarkeit von Schuld, den Nahostkonflikt und die Gefahren des Rechtsrucks in Europa.

Als erstes westliches Land holt Norwegen die Taliban offiziell zum Dialog. Tritt sie ihre eigenen Werte mit Füßen – oder ist das unausweichlich? Ein Kommentar.

Was tun, wenn sich Schüler antisemitisch äußern? Viele Lehrer fühlen sich hilflos. Dabei müssten sie gerade dann das Gespräch suchen, sagen Experten.

Streetart-Künstler Banksy will eine Haftanstalt in ein Kunstzentrum verwandeln. Banksy-Versteher Ulrich Blanché erklärt, wie dieser Vorstoß zum Gesamtwerk des Briten passt.

Warum Arbeitgeber am Jahresende Partys schmeißen? Um Unmut in Alkohol und Schamgefühlen zu ertränken. Welch Glück, dass all das wieder ausfällt. Ein Rant.

Warum Arbeitgeber am Jahresende Partys schmeißen? Um Unmut in Alkohol und Schamgefühlen zu ertränken. Ein Glück, dass all das wieder ausfällt.

Die Coronakrise belastet Freundschaften. Was tun, wenn Menschen, die einem nahe stehen, sich nicht impfen lassen? Sechs Protokolle.

Ein Jahr nach den Friedensabkommen Israels mit mehreren arabischen Staaten: Eine OSZE des Nahen Ostens ist kein bloßer Traum mehr. Ein Gastbeitrag.

„Schalom Aleikum“ bringt Menschen beider Religionen zusammen. Das ist nicht immer einfach. Schon der Name des Vorhabens wirkt auf manche abschreckend.

Tom Morello ist Gitarrist und politischer Aktivist. Ein Gespräch über den neuen US-Präsidenten, Musikunterricht mit dem Sohn und warum auch Rechte seine Songs hören

Rechtsstaats-Sünder in Europa, Chinas Machtgebaren, Russlands Gaspolitik und der Rückzug der USA als Weltpolizist – auf die neue Bundesregierung kommt viel zu.

Teilweise herrscht ein falsches Verständnis von Antisemitismus vor. Plädoyer für mehr Differenzierung und mehr Empathie. Ein Gastbeitrag.

Dokumentarfilmer Stephan Lamby hat Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz über Monate begleitet. Seine Beobachtungen fallen ernüchternd aus.

Immer wenn etwas Böses passiert, wird nach Sündenböcken und alternativen Fakten gesucht. Woher Verschwörungsmythen nach 9/11 kamen und wer sie weiterverbreitet hat.

Was passiert in den Staaten Afrikas? Wie sieht dort der Alltag aus? Davon erfährt man in der „Tagesschau“ nur wenig – die Sendung nimmt vor allem Konflikte in den Blick.

Zwischen Druck und Gegendruck: Muriel Asseburg schreibt die Geschichte der Palästinenser bis in die Gegenwart fort.

Das Holocaust-Gedenken drohe in mahnender Selbstgefälligkeit zu erstarren, meint Historiker und Schriftsteller Per Leo. Er fordert ein Umdenken. Ein Gespräch.

Im Vorfeld hatten die Veranstalter:innen vor möglichen Zwischenfällen gewarnt. Doch es blieb ruhig. Die Polizei war mit mehreren Mannschaftswagen vor Ort.

öffnet in neuem Tab oder Fenster